|

小津映画の空間へそそがれる「精緻な」眼差し

安東 賢太郎

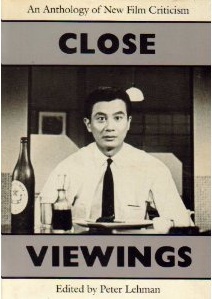

“The Space of Equinox Flower”(「『彼岸花』の空間」)と題された本論文はウィスコンシン大学でデヴィッド・ボードウェルに学んだ映画学者エドワード・ブラニガンによって著され、アンソロジー形式でまとめられた研究書Close Viewingsにおさめられたものである。[1]本論文でおもにとりあげられる映画『彼岸花』は1958年に公開された小津安二郎監督初のカラー作品であり、それを含めた戦後の小津映画は「後期の小津映画」とも表現される。この「後期の小津映画」はしばしば正確さや精緻さという言葉とともに言及され、その「正確さ」は象徴的に現実を再現するという意味に変換されることで、小津安二郎は昭和のさまざまな市民生活の相貌を描写した映画監督であるという評価を一部で受けてきた。たしかに1949年の『晩春』から遺作『秋刀魚の味』まで続く戦後の小津映画が戦後日本の風俗や家族制度の崩壊という社会状況を色濃く反映していることは否定しえない事実であり、『彼岸花』もまた、娘の結婚とそれを受け入れない頑固な父親という構図を中心に展開するホーム・ドラマである。しかしブラニガンはそうした物語の表層をなぞるだけの批評がもつ映画の豊かな表情をとらえることの不可能性を映画の空間に着目したアプローチによって明らかにしてくれる。本論文もまた正確さと精緻さという言葉が出発点となるが、その本意が現実の再現にないことは先述のとおりである。彼の視線は小津映画の空間が画面構成の静謐さや整然さをたたえながらどのように独創的な発展をとげていくかということにのみそそがれる。 註

|