はじめに

人は映画やドラマ、舞台などの芸術作品を鑑賞することによって、強く心を動かされたり、価値観に多大な影響を受けたり、長い年月を経ても、ある作品を鮮明に記憶していることがある。これらの芸術が存在し続け、多くの人々の心を魅了するのはなぜだろうか。また、なぜ時代や文化を超えて、その価値が伝達されるのだろうか。

そして、作品に出演する俳優という職業集団は、多くの国で大衆の関心を集め続けている。さらに、俳優の志望者も多く、慢性的な供給過剰状態にある[1]。作品を「観る」という行為のみならず、作品の中で「演じる」という行為も多くの人の心を捉えているようだ。これまでも、「俳優の研究は、より正確な人間の機能に対する理解をもたらす。」(Richard 385) と言及され、俳優や演技に関する様々な研究が行われてきたが、議論されるべき事項が多く残されている状況にある。

俳優が芸術作品の中で演技をすることによって、何がもたらされるのか。多くの人々の心を震わせる良質な演技とは、どのように生成されるのか。そして、演技の才能とは何か・・・これらの問いを探求したいと思う。

Ⅰ. 演技と共感性

人間は、本来互いに共感し、思いやる能力を持っている。

「演技 創造の実際」(ベネデッティ 13)

俳優とは、自身の身体を用いて演じる役の情動を表現し、そのふるまいからテクストの中で役が果たす機能を体現する。そのために要求されるのは、多彩な身体表現とリズムをもたらすための柔軟な身体能力、雰囲気と調和する身体感覚、多様な価値観を理解する知性、与えられた情報から役や出来事の背景を正確に察知すると同時に演出家の意図を的確につかむ洞察力、日常的な人間のふるまいに対する鋭敏な感性と観察力、役に寄り添い(もしくは距離を置きつつも)、求められる感情を生成し(時には排除し)適切に表出するための、また相手役の演技に対して適切に反応するため(観客に伝わるように表現するため)の自己知覚などが挙げられる。これらの能力に加えて、多くの人が関わる総合芸術である映画や演劇では、各々の立場を尊重した上で自己の役割を理解することや、不測の事態にも冷静に対処できる理性が俳優業を継続するためには必要とされるだろう。

俳優に求められる素質を思うと、それはそのまま人間性の鍛錬に繋がるようだ。また、多くの俳優がインタビューの中で、演技によって俳優自身の本質が露呈されると述べているが、研究分野においても俳優の人間性が成果に影響を及ぼすと主張されている[2]。

身体表現を軸に、役への(多様な)感情移入や作品を共に作る相手への配慮、自身に要求されるものを察知し実行すること、そして観客への意識・・・すなわち、多くの人の心や視点に思いをめぐらせる心的な能力。俳優にとって重要とされる要素から「共感性」という概念が導き出される。

今までにも、この共感性という特性と演技行為が深く関連していることは、1976年のケリー・コラムの論文を筆頭に心理学の領域で多数指摘されてきた。

「共感の概念は演技理論の重要な要素である。脚本の執筆、演出、演技、場面の構成、劇作品のすべての側面は、観客の共感を作品によって喚起することを意図している。共感の喚起において、最も重要な要素のひとつは俳優である。観客に最も直接的に働きかけることができるからだ。」(Collum 1)[3]

「共感性と演技の関連性は明瞭である。現代における演技技術とは、役に対する理解と解釈。他者の喜びや悲しみを知り、経験し、思考や生命力の源泉を想像する能力である。この定義は、他者の感情の同一化と、それらの感情に適切な反応をすること、という共感性の定義に密接に共鳴する。」(Nettle 377)[4]

「他者の情動経験を知覚することで、観察者は情動的に反応すること、という共感の定義は、相手役の俳優の情動が表出した情動経験の知覚に対する演技者の情動的な反応であるという演技技術の定義に共鳴する。」(Tomlinson 1)[5]

演技と共感性の生成過程と特質を精緻に類比することで、曖昧な言葉で表現されることの多い演技に関する重要な示唆が享受できると考えられる。したがって、本論文は演技を共感性との関連から考察することを目的とする。

Ⅱ 俳優の演技

1, 起源と定義

芸術作品における演技行為の起源は、多くの土地で宗教的儀礼・祭儀の踊りに起源を持つと言及されている(ムウシナック 7-13)。科学技術が未発達な時代に、天災や飢饉など抗う術を持たない不安からの解放、病気の回復や共同体の平和、また、あらゆる神事での喜びの共有と悲しみからの脱却を願って、皆で歌い踊り神に祈りを捧げる行為の発展したものが劇表現とされている。原初は俳優と観客の区別は存在せず、全ての参加者が見られるもの(演者)であり見る者(鑑賞者)であった。また、アリストテレスは人間の本能的ふるまいである模倣再現に演技の源流を見出している(アリストテレス 27-28)。すなわち、他者のふるまいを模倣して喜び、模倣されたものを見て喜ぶという本能によって劇は成立するとされてきた。このように演技は原初的な踊りや歌と模倣としての身振りから発達した。

一般的な演技の定義は、俳優が劇中の人物に扮して、台詞・身振り・表情を持って演じることである。演じる人、演じる内容、それを観る人によって劇空間は構成される。この劇要素の中で最も本質的とされるのは時間と空間の媒体である俳優であり、その身振り表現とされてきた。身振り(運動)はあらゆる身体表現の源流であると同時に、光と音とともに芸術の3つの源と認知されている(クレイグ 351)。劇中では日常生活の中で無意識的に行なわれる身振りのみならず、劇空間に限定される(誇張された)身振りも効果的に用いることが出来る。さらに、俳優を意味するドイツ語のSchauspielerはSchaus(見せること)とpieler(演技者)の複合名詞であり、意図的に視覚のみを相手に伝達するための身振りに依存する(ワーグナー 203)。特に、クッチャーのミミック論で「見える演技としての身振りと見えざる演技としての身振り」(河竹 32)とも表現されたように、観客は心的に俳優と同一の身振りを行う。このように俳優は身振り(運動)を視覚によって伝達し、観客にはたらきかける役割を担うといえる。俳優と観客に役割が分かれた現代の劇表現では身振り(それを無意識的に模倣する機能)が両者を繋ぐ根源的要素と成りえる。

長い年月を経て多くの表現形態が生まれたが、大きく映画(映像)演技と舞台演技に分類できる。その創成期にサイレントであった映画演技と音響設備等の整った劇場ではなく屋外で上演されていたため状況によって声や細かな表情を伝達させるのが困難であった舞台演技も身振り表現(劇的運動)によってテーマが形成され届けられていた。

良質な演技の定義については、多くの演劇学者、演出家、哲学者らが議論を続けてきた。それは劇(役)と観客における「同化と異化」[6]「リアリティとシアトリカル」、役と俳優において「模倣と創造」「同一化(役を生きる)と距離化(役と距離を置く)」[7]、俳優の資質としての「心と身体」「精神と物質」「感情と理性」「感受性の充足と欠如」といった対立する概念や「雰囲気」「オーラ」「憑依(possessed)」といった抽象的な言葉で思索が続けられてきた。俳優の演技は演出や配役、共演者などの多くの要因が交絡し、因果関係の特定が難しく、その能力が流動的である上に鑑賞者によって評価が分かれることもある多くの矛盾をはらむ性質を持つ。そのため良質な演技が生まれた背景にある普遍的な要素を抽出することや良質な演技を定義づけること自体が困難とされてきた。劇表現の多様性と俳優の能力の流動性、先天的・後天的資質の2つの側面があることは共通して認められながらも、良質の劇空間に要求される抽象的概念の確かな関わりと背反する(観客への)効果、(演じる役と俳優の)関係性、(俳優の)資質が理論と経験則からそれぞれに必然性を帯びて導き出されてきた。

2, 演技の生成過程(内的・外的アプローチ)

演技の生成過程について、理解・解釈・創造の3段階が基本的な過程とされてきた[8]。「理解」とは脚本を読み、俳優によって演技のための素材(人物、文化についての知識や演技理論の認識と理解)が集められることであり、「解釈」とは、理解の段階で集めた素材を劇的演技に変容させ、演じる人物の心情や周りの登場人物との関係性などの理解を深めてゆくこと。そして「創造」とは劇的な演技を観客に向かって公演、投影する表現の段階である。また、理解の段階から順に行われることが多いが、演技には多様なアプローチ方法が存在している。それは「演技には想像的(内的)なものと技術的(外的)なものの2つのアプローチ方法が存在し、能力のある俳優はこの2つの技術を流動的に用いている」(Richard 666-667)と言及されているように大きく2つに分類できる。

内的アプローチとは、主に脚本の「理解・解釈」の段階で行なわれる。演じる役の性格や育った環境などを詳細に分析し、過去の記憶や想像力を用いて演じる役の感情に到達する過程である。「感情体験型」「没入型」とも呼ばれる。内的アプローチの代表的な訓練手法とされるのがメソッド演技である。スタニスラフスキー・システムを基盤にリー・ストラスバーグ、ステア・アドラーらが改良を加え発展させたメソッド演技とは役を生きるために、役が経験する情緒を俳優が実際に経験するための過程であった。外面的模倣による暗示ではなく、現実的な情動体験を演技の理想とした。人間が情動を喚起させるためには、この認知的なプロセスが不可欠であることは学術的根拠に基づいても、また俳優からも主張されている[9]。このように、俳優の記憶とあらゆる解釈力、想像力に基づくアプローチである。

外的アプローチとは、実際に稽古場や舞台装置の中で、共演者と共に(もしくは単独で)スタッフや観客を前に俳優の身体と声を用いて表現する「創造」段階で行なわれる。俳優の個人的解釈・分析よりも身体の動きとリズムに重点を置いて演技が構成されている。様式的な劇表現に多く用いられ「典型表現」とも呼ばれる。また、身体の動き(姿勢・呼吸・表情)が適切な情動を生み出すという理念から俳優に身体機能の研鑽が求められた。外的アプローチの代表的手法とされるビオメハニカの考案者フセヴォロート・メイエルホリド[10]も身体の姿勢が動きに応じて適切な情動が生成されるため、俳優はアスリート並みの身体能力を所有するべきと唱えた。さらに、演技において認知的解釈ではなく身体運動(姿勢・呼吸・表情)によって効果的に情動が伝達できるという実証的研究成果も存在し、俳優からも実際に身体を使って演じる段階で役への理解が促進されると報告されている[11]。このように運動から情動を導く手法である。

多くの演技論が存在するが、提案者は自身の演技理論を学術的・科学的根拠(生理学・心理学・神経科学など)に基づいて体系化しようと試みていた点は共通している。

3, 演技力の発達

多くの俳優訓練手法が存在するが訓練に費やした時間と演技の質は必ずしも比例しない。個人の資質と目標とする演技のジャンルを見極め適切な選択をすることが必要とされる。実際のエクササイズとその背景にある理論を確認したい。

メソッド演技

1930年代にアメリカのグループ・シアターで活動していたメンバーによって発展した。その中心人物となったのがストラスバーグ、アドラー、そしてサンフォード・マイズナーの3人であった。

<表1>[12]

| ストラスバーグ(1901~1982) |

アドラー(1901~1992) |

マイズナー(1905~1997) |

1930年代にグループ・シアターで活動、スタニスラフスキー・メソッドの発展に貢献 |

・メソッドの原理

役の言動の正当化、超目標(動機、目標、意図)の発見、サブテキスト(思考の過程)の創造、劇的状況への想像力、真実の行為(情緒の現実性、刺激に対する反応性、即興性、自己の記憶と経験とのつながり、など。 |

メソッドの心理学的側面を強調 |

メソッドの社会学的側面を強調 |

メソッドの自発的行為を強調 |

アクターズ・スタジオの校長就任(1949) |

ステア・アドラー芸術学校設立(1949) |

ネイバーフッド・プレイハウス演劇学校校長就任(1936) |

・「演じる人間は生きている人間です。」

・リラックス、集中、情緒的記憶 |

・「(俳優が)身を置くあらゆる状況は想像上のものであろう。だから、あらゆる言葉、あらゆる行動は俳優の想像力に源を発しなければならないのである。」 |

・「演技の基礎はリアリティである。」

・俳優間の相互作用の重要性を強調 |

メソッドに対する理解の相違から後に別々の場所で活動することになるが、その3人の間でもメソッドの原理への解釈は概ね一致していた。それは演じる役の言動の正当化(ささいな動きであっても必然性を持たせる)、役の目標や意図(超目標と呼ばれる劇中での役の一貫した目標)とその障壁となるものを見出すこと。脚本には記されていない思考の過程(サブテキスト)を創造すること、与えられた状況(劇の背景)に対する理解、外面的な模倣による暗示ではなく役の経験している感情を俳優が経験することなどが挙げられる。

ストラスバーグはアメリカのアクターズ・スタジオで演技指導を行い、マーロン・ブランド、ジェームス・ディーンら世界的に著名な俳優を多く輩出した演技指導者であり、演出家、俳優でもあった。メソッドの心理学的側面に力点を置き、テオデュール・リボーやイワン・パブロフの理論[13]を援用してエクササイズを構成した。内的アプローチのトレーニングを重視して、リラックスと集中、記憶を用いた情緒の喚起を俳優に学ばせた。多くの観客を前にリラックスをするために、リラックスできる姿勢を各自に見つけさせ、顎の緊張を解いて、胸の奥から声が出るようにするように訓練した。また、集中力のエクササイズのために感覚(触覚・味覚・嗅覚・聴覚・視覚)を刺激して感覚記憶を鍛えた。日常生活のエチュードを行い、その行為の動機や付随する感覚に鋭敏になるよう意識を集中させた。最も重要な要素である情緒の記憶にアクセスするためにリラックスによる身体の開放と集中による手がかり素材が必要とされた。演技において用いられるのは記憶された(思い出された)情緒であって、(コントロールできない)情緒の喚起には注意を促した。情緒的記憶のストックとコントロールは俳優としての可能性(演じる役の幅)を広げるものであった。また、ストラスバーグは情緒に働きかける演技アプローチは複数回その情緒を作り出す必要のある演劇向きのアプローチ方法であると自覚していた。しかし、ストラスバーグ自身も多くの卒業生も映画にも出演し、高い評価を得る者もいた。

アドラーはアドラー演技芸術学校を設立し、ロバート・デニーロらに指導を行なった。俳優の両親を持ち、子役から演技を始めたアドラーは想像力こそが演技技術の基盤になるという理念を持ち、メソッドの社会学的側面に力点を置いた人物である。大きな特徴は脚本の読解の過程を重要視したことである。アドラーは想像力を駆使することで役の(置かれた社会的)状況を掴み、文章で得た情報から想像した状況を信じきることで役の感情を湧き上がらせようとした。具体的には脚本に描かれた世界の社会背景を学び、その時代の文化(音楽など)に実際に触れることや作品の意図を掌握することで、描き出された真実を引き出した。作家や登場人物の意図を見抜き、関係性を見極める。そのために脚本の言い換えも行なった。俳優には常に読書や絵画、建築、音楽などの教養を深めることを求めた。

マイズナーもストラスバーグやアドラーと同様に俳優としても活躍した人物であり、ネイバーフッド・プレイハウス演劇学校ではグレゴリー・ペックやグレース・ケリーらを輩出した。演技における行動と反応を重視して、想像上の世界での俳優間の相互作用に関心を向けた。マイズナーが行った反復エクササイズ(音声反復)は俳優がペアになって相手の行動を言葉で表し、その言葉を相手がリピートする中で観察力を養い、細やかな変化(対話のリズム)などを感知できるようにすることなど知覚したものへの反応性を高めることなどを目的に行われた。的確に反応しあうことで互いの演技に貢献する、反応に応じて相手の行動が引き起こされるという考えに基づいていた。

ビオメハニカ

メイエルホリドは、様式的演劇・身体の表現能力の発揮・身振りと心理の合致・リアリズムとナチュラリズムからの離脱を目標として、1913年にメイエルホリド・スタジオをロシアに開校して俳優訓練を開始した。そして、エラスト・ガーリンやイーゴリ・イリインスキイら多数の俳優を輩出した。モンタージュ理論を構築したセルゲイ・エイゼンシュテインが師事したことも特筆すべき点である。生理学見地に基づき俳優訓練としてのビオメハニカ(биомеханика)を考案した。ロシア語でのビオメハニカとは英語におけるバイオメカニクス(biomechanics)、つまり生体力学を表し生物学的後続における力とその効果を意味する。身体の運動・姿勢・呼吸によって適した情動が喚起されるという人間の機能を生かした訓練法であり、鋭い反射神経と健全な肉体、自己の身体力学の認知を俳優に求めた。実際のカリキュラムは実践において、体育、ダンス、リズム体操、発声、ビオメハニカなどで身体を鍛え、理論では劇文学、音楽理論、韻律学、解剖学・生物学基礎などが組み込まれた。ビオメハニカのエクササイズとは「弓矢を射る」[14]「石を放り投げる」などの行為を身体の重心やバランスなどを意識しながら全身で細やかな動作を行うものであった。これらのエクササイズによってバランス(身体のコントロール)、空間とテンポ双方でのリズム意識、外部刺激に対する反応性を鍛えた。

俳優の演技とは身振り・姿勢・視線・沈黙を用いて表現し、その動きのリズムが本質的要素であり、俳優を物質へと志向する理念に基づいていた。この点においては、ドゥニ・ディドロの理性的で冷徹な俳優を求めた「無感受性演技理論」、アルトナン・アルトーの俳優を心のアスリートと表現した「情動の運動」、ゴードン・クレイグの感情に左右されない俳優を理想とする「超人形理論」と同一の方向性にある。

また、俳優訓練において身体の鍛錬を重視したのは、衝動に対する反応性や集団での遊びの感覚を得るためであり、球技やフェンシングなどの各種スポーツを演技訓練として推奨した。 アクロバットなども取り入れたフランスのヴィユ・コロンビエ座で教鞭を取ったジャック・コポーやポーランドの演劇実験室で活動し、メイエルホリドの思想に影響を受けたイェジィ・グロトフスキやヴオジミェシュ・スタニェフスキらも脊髄や背骨の柔軟性の発達や身体の動きとその効果の自覚などを目的として、アクロバットなどの身体訓練を行った。

当然のことながら、対立する演技理論と位置づけられていても、共通項は存在し、同系列に位置するとされている演技理論でも異なる点は存在する。古くはプラトンやアリストテレスが演技について語り、ディドロの『逆説・俳優について』の出版やアンドレ・アントワーヌ[15]の自由劇場での活動など永続的論争を活性化させる契機となる事象が幾度も生じ、今もなお俳優の神秘を探求する取り組みは続けられている。

Ⅲ.共感性

1, 起源と定義

共感性(empathy)とは、複雑で実態のない概念であるが、その起源は芸術にある。共感は、19世紀ドイツ美学で用いられた鑑賞者の芸術作品(美的な物理的対象)に自分自身を投影する傾向を表す「感情移入(Einfuhlug)」という言葉を1903年に心理学者エドワード・ティチナーが英語訳してempathyという言葉が生まれた背景を持つ(デイヴィス 5)。また、共感性研究は心理学的共感(対人)と美学的共感(対美的対象物)を完全に分離して研究がなされてきた(Collum 3)。本論文では、俳優自身の対人的状況下における心理学的共感に焦点を当てる。俳優は演じる役、役を創造した劇作家、共演者、演出家、そして観客などの多様な「人」に対する共感能力を必要とされるため、それらの要素に着目した。

心理学者マーク・デイヴィスによると、心理学的共感はドイツの心理学者・哲学者テオドール・リップスが1926年に共感という言葉を心理学的文脈に使用したことに始まる。最初は、光学的錯視の研究に用いられていたが、後に他者理解の過程として用いられるようになった。リップスは、「他人の情動状態についての手がかりを見ることは、それを見る者の中に顕在的あるいは内的に、この他人の情動的な手がかりをマネすることを促す。」(Lipps 5)と共感性を定義した。この定義から、共感は観察によって自動的に生起する手がかりへの感受性と顕在的に意識するための自己認識の能力などによって、個人差が生じると予測できる。また、共感の能力は人間に生得的に備わっていることが確認されており、適応的な機能であることが示唆されている。さらに、共感性と道徳性との結びつきやその発達、文化差や男女差など多くの視点から研究がなされてきた。特に男女差について、女性の脳はより共感に適した脳であり、男性の脳はシステム化に適していると述べられている。これらの差異には生物学的要因に加えて、社会的な要因も大きく影響している。

2, 共感の過程

共感の過程については、他者の心的状態を推測する認知的過程と、それに対する反応を示す情動的過程という2つの過程に分けられる。共感性の定義は長年、この2つの過程を分けて考察されてきた。

認知的側面に関して、相手の心情を察知するためには、自己中心的な視点から離れて相手の視点に立つように努めることが重要であり、そのためには脱中心化や自他弁別能力、役割取得能力の獲得が必要とされる。ロバート・ホーガンは(認知的)共感を「実際に他人の感情を経験することなしに、他人の状態を知的にあるいは想像上で理解すること」と定義した(Hogan 307)。

一方、情動的側面については、「他人がある情動を経験している、もしくは経験しようとしている状態を、それを見る者が知覚することによって、見る側の者が情動的に反応すること。」(Stotland 272)と定義されている。そして、情動的共感は他者への反応は相手と同じ感情を経験する並行的共感と相手と異なった感情を経験する対照的共感の2つに分けられる。対照的共感を共感とすると、相手に対する情動的反応をすべて含むことになり、共感の定義を困難にする背景のひとつに挙げられる。また、道徳性との関わりに着目したホフマンは、「自分自身の置かれた状況よりも他の誰かの立場により適した感情的な反応」と定義した(ホフマン 36)。

また、共感と道徳性の関わりについて、①原罪の原理(生まれた時は自分本位だが、社会化の過程で利己主義を統制できるようになる。)②生得的無垢の原理(生まれた時は善で純なものだが、社会化の過程でそれを失う。)という道徳的発達への背反する過程が哲学者たちによって述べられてきた(ホフマン 2)。これらの論争は未だに統一された見解に達していない。

このように、共感の定義については様々な見解が存在しているが、これは共感性が非常に複雑で、多面的・流動的なものであることの象徴と考えられる。

3, 共感性の発達

人間の共感機能は生得的で、新生児にも共感的な反応が確認できる。具体的には他の赤ちゃんの泣き声や母親の表情に反応することである。この原初的な共感から始まり、認知機能の発達と共に共感の形式も変化してゆく。

共感性の発達は、遺伝的要因(生物学的要素)と環境的要因(幼児期の環境が主因)の2つの側面から検討されてきた。遺伝的要因については「気質」という特性が深く関わっている。気質とは、個人の感情的な反応に関わる遺伝的な特性であり、情動性が主な要素である。これは、同じ刺激に触れても気質の程度によって、個人の反応の起きやすさや生起した感情の強度が異なることを示す。その反応や覚醒の程度を「感情強度」とも表す。このように、個人の遺伝的な特性は共感性の情動的な反応面に深く関連していることが明らかになっている(デイヴィス 76-77)。

環境的な要因としては、多様な情動経験・親からの愛情・誘導的しつけ・ごっこ遊びなどの経験が挙げられる。自分が経験した情動であれば共感を喚起しやすく(時には過剰にも喚起されるが)、想像力を働かせる材料にもなる。幼年期に親に確かな愛情を注がれる経験によって、自己肯定感を獲得し、ロールモデルの提示にも繋がる。誘導的しつけ方略とは、他者の視点を認識させることで(例えば親が子どもに(子ども)自身の行為で相手が困っているかを理解させるように誘導する)、罪悪感(を感じることを避けるため)によって自己を律するなど社会的スキルの向上に繋げることである。ごっこ遊びは代理的な情動経験であると共に、役割取得のスキルの発達に寄与するだろう。このように、共感性と道徳的内在化の発達の過程は密接で相互に影響を与える。

さらに非常に興味深い研究として、社会的弱者、もしくは従属者と呼ばれる立場にある人間は共感性の認知的過程に該当する他者の心的状態の推察能力が高いという結果が実証的に残されている[16]。幼児期の環境のみならず、置かれた環境は人間の認知や思考に影響を及ぼすことが示されている。

定義と過程とも同様に、その発達についても非常に複雑な背景がある。同じ出来事に遭遇しても、それが共感性発達へポジティブにもネガティブにも作用する可能性がある。人は個人的資質に加え、多くの物事から影響を受けながら自己を発展させるため、共感性とは遺伝的な生まれ持った素質と環境的に育まれてゆく素質の2つの側面によって構成されている[17]。

Ⅳ. 演技と共感性の関連性の検証

1, ホフマンの共感喚起理論

ホフマンの理論において、重要な構成要素となるのがマネ、古典的条件付け、直接的連合、言語媒介的連合、役割取得である(ホフマン 44-52)[18]。

「マネ(mimicry)」とは、神経学的な基礎を持ち共感の本質的部分であるにも関わらず、長年その重要性が認知されないままであった。マネとは他者の表情表出(表情・声・姿勢)に自己の表情・声・姿勢をまねすることで生じる情動の変化である。模倣とフィードバックの2つの過程から成り立ち無意図的・自動的な反応であり、人間が持つ周囲の人たちの情動表出(表情・声・姿勢)を自動的に模倣するという人間に本来備わっている傾向によって可能となる(ホフマン 44-46)。他者の情動表出を観察した者は、模倣の機能によって自己の筋肉に変化を生じさせて[19]、フィードバックの機能によって変化に応じた情動が生成される。

これは稽古や本番で身体を動かしながら演じる役の表情を表出したり、台詞を声に出したり様々な動作を行うことによって、また相手役の表情を観察したり台詞を聞く事によって、その動きに合致した感情が生成されアンサンブルを生じさせる。つまり、外的アプローチに必要とされる機能でありつつ、観客が劇表現を観賞する上でも重要な機能である。

「古典的条件づけ(classical conditioning)」とは、表情の条件付けと求心性のフィードバクという2つの過程から成り、幼児期の共感メカニズムに重要とされている。マネと同じく無意図的・自動的だが過去の経験を必要とする。他者が抱く感情についての手がかりは、脚本解釈や実際の表現の際に、演じる役がどのように外界の刺激によって感情を喚起されたのかを適切に理解・表現するために必要とされるだろう。

「直接的連合(direct association)」とは、相手の置かれている状況を自身の過去に結びつけて捉えた結果、喚起される共感であり、反射的な反応ではないが無意図的で自動的に共感を喚起する。また、視覚・聴覚的イメージで生じる。これは演じる役や描かれた劇中の状況を自己の経験を基に解釈を深め、状況設定に関する資料を収集し、絵や映像などを見て理解を深めることや、実際の稽古場や撮影現場で共演者を前に、また、装置の中でリハーサルを行うことで、さらにイメージを膨らませることと考えられる。

「言語媒介的連合(mediated association)」とは、言語に媒介された共感の喚起であり、自己の経験と結びつけ対象者の状況をイメージする。言葉の響き自体も条件刺激となる。本を読むことで、架空・空想の人物の人物に対しても共感が可能となる。また、その反応は無意図的で自動的な喚起である。これは、脚本を読んで、言語イメージから演じる役の人物の状況や心情をイメージする過程に必要とされるだろう。

「役割取得(role taking)」とは、想像的に他者の立場や状況に立つことで、相手の内的な世界を体験し、理解する方法である。自己注視的(self-focused)と他者注視的(other-focused)役割取得があり、それぞれに自己と他者のどちらかに照準を合わせて相手の内的世界を理解することである。他の共感喚起のメカニズムよりも高度な認知活動が要求される。これは、想像的に自分を演じる役の立場において考え、体験する。また、自己注視的視点とは役と同一化しないタイプの俳優の視点であり、その状況に置かれた「自己」に照準を合わせている。一方、他者注視的視点とは役と同一化するタイプの俳優の視点であり、「他者」に照準を合わせて、役の内面的世界を体験し、表現すると考えられる。

この5つの能力を全て用いて役にアプローチすることもあれば、状況に応じて制約が生じたり、意図的に限定したり様々な手段が存在するだろう。

2, デイヴィスの共感組織モデル

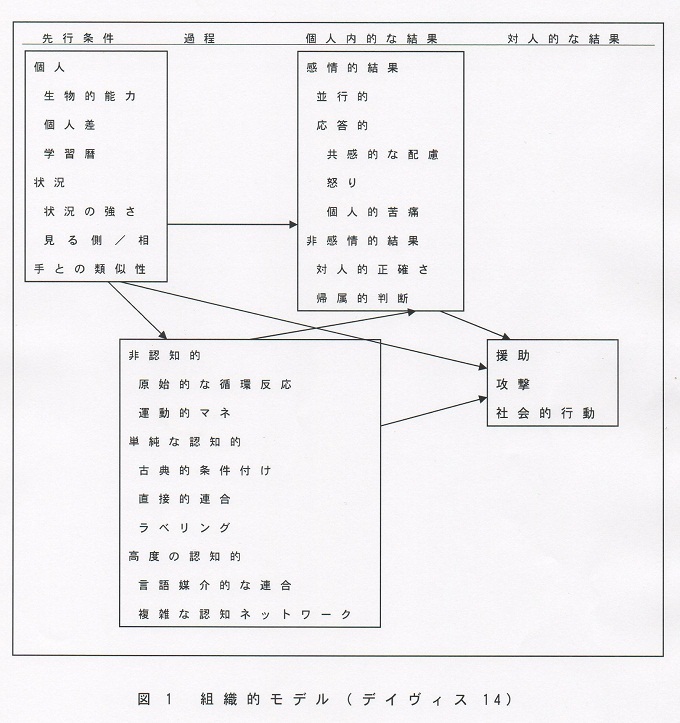

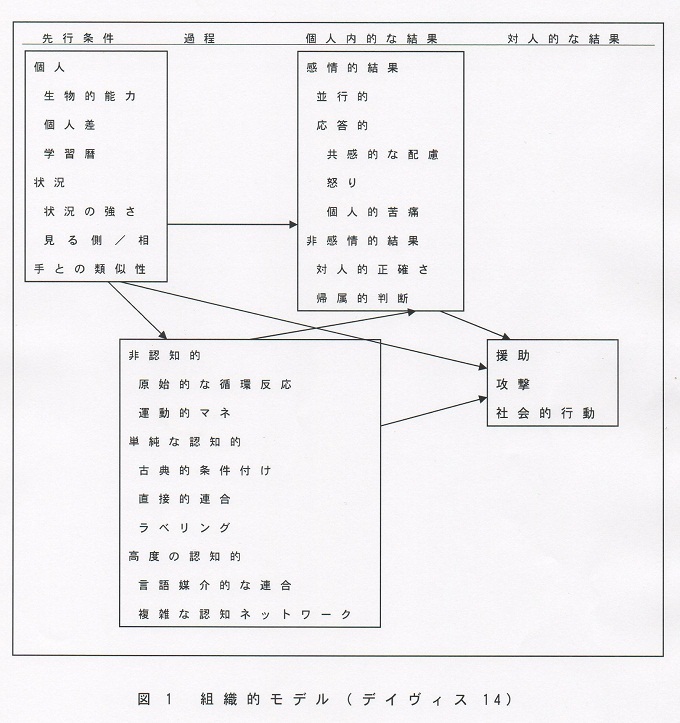

このモデルはホフマンの知見を踏まえて考案されたもので、共感を喚起される人(観察者)の特質としての先行条件、そのメカニズムである過程、喚起される人の内面で生じる反応としての個人内的結果、具体的行動としての対人的な結果の4つの要素から構成されている。

「先行条件」とは、個人の生得的な能力や経験の中で培われた価値観や行動の特徴。また、観察者(共感を喚起する人)の状況や、相手と観察者の関係性が共感の喚起に影響すると解釈することができる。また、共感には親近性バイアスが認められており、相手との関係性において類似度が高いと共感は強く喚起されると言及されている。これは演技行為開始時点での、生まれ持った、または育った環境によって得た俳優としての資質である。ある役について自己との類似度や演じるタイミング(同じ役でも配役時の俳優の状態によって関わり方が異なってくる)など資質と状況に関わるものである。

「過程」とは、人間が共感によって情動を生起する過程を詳細に分類している。これは日常的演技訓練や特定の役のための脚本の読解など演技へのアプローチの過程である。作品の中では、乳幼児が見せる原初的な反応による演技やベテラン俳優が入念に役作りを行い高次の認知的ネットワークを駆使した演技、または脚本を用いずにエチュードを行う演出法によって引き出された運動的マネによる演技など、様々な演技を生み出す過程である。

「個人内的結果」とは、観察者側に生起する感情的・非感情的な反応である。つまり、対象者に様々な感情を抱くことや(喜んでいる人を見て自分も嬉しくなる、困っていたら助けたいと思う、悲しんでいる人を見て悲しませた人間に対する怒りが込み上げてくる)、感情を極力排して理性的に判断を行うことである。これは演じる役の言動に感情的に自己を寄り添わせるか、または非感情的に解釈するかということに関わる。脚本読解時には感情を大きく揺さぶられても、実際に演じる時点では自分の感情と切り離したり、読解時に生起した感情を用いて演じたり、初見から表現までに変化することも考えられる。また、鑑賞においてもアリストテレスの浄化作用をもたらすかブレヒトの異化効果をもたらすか、といった観客の内的な反応に関わるだろう。

「対人的な結果」とは、実際に他者にどのような行動を起こすかという結果である。これは、俳優が演じる役を最終的にどのように表現するかということに関わる。ここでの対人とは演じる役であり、自身が演じる役以外の同じ架空の世界に登場する人物であり、観客でもある。特に、役への対峙とは演技が終了した後も続く、俳優にとっての長期的で流動的な関係性の持続ともいえる。また、組織モデルに示されているように、先行条件や過程から直接対人的な結果に至ることもあるため、必ずこの4つの段階の全てを順に辿る必要性はない。

3, デイヴィスの対人的反応性指標

共感の認知面と情動面の二つを統合した対人的反応性指標(Interpersonal Reactivity Index:IRI)が1980年に作成され、視点取得・想像性・共感的配慮・個人的苦痛の4つの下位概念から共感を多次元的に測定することが可能となった(デイヴィス 66)。

「視点取得(Perspective Taking)」は、他者の心理的視点を採用することと定義され、役割取得とも呼ばれる。環境要因の影響が大きく、遺伝性は低い。そのため、本人の努力や周囲の働きかけに拠る部分が大きい。つまり、訓練等によって発達可能な演技訓練の後天的努力の側面である。また、他者の視点や役割を推測、理解する能力には、自己と他者の心理状態を区別し、正しくラベリングする能力(自他弁別能力)と他者の心理状態を直接的・象徴的に示す手がかりから自身の類似した過去の経験を想起する能力(自他関連能力)が重要である。これらの能力は、役の感情に飲み込まれない能力と俳優自身の過去の経験から演じる役の心理を推測する能力といえるだろう。また、対人葛藤場面において攻撃的反応を抑制するなど、向社会的行動との相関も明らかになっている。このような特性は、多くの人間が一堂に会して作品創造をする場で求められる協調性に寄与するだろう。このように、自発的に他者の心理的立場に立とうとする特性であり社会的な役割取得の過程、他の人々の視点を採用しようとする過程を測る項目てある。自分が演じる役、演じる役以外の役の視点や劇作家、演出家、共演者の意図、観客のニュートラルな視点など多くの視座を持つことが必要とされる俳優にとって重要な能力であると同時に、演技批評の際に「作品の中の役割(ポジション)を理解している」と俳優を評価することからも、この能力の作用は他者から察知することが可能だと考えられる。そして、訓練や本人の意識によって後天的に獲得できる要素であることも重要である。

「想像性(Fantasy)」は、本や映画や演劇の架空の人物の気持ちや行動のなかに自分自身が想像的に移行することと定義され、自分が他者になったかのように想像することを示し、空想、想像力とも呼ばれる。他者の視点をとることにおいて視点取得と類似しているが、視点取得は他者注視的で想像性は自己注視的な傾向がある。発達の要因として、言語性知能や他者への感受性、そして孤独・社会的不安と関連している。俳優のインタビューなどからも、幼年期に多くの作品を鑑賞できる環境下にあったことは、家族で劇場や映画館に足を運ぶ機会が多かった場合と、1人になる時間に(孤独を感じる時)に自発的もしくは周囲の働きかけによって可能となった場合がある。鑑賞経験の多さだけではなく、良質の鑑賞体験のための作品への没頭に関連する想像性は、俳優を志す動機にも大きく影響するだろう。そして、実際に役を演じる際に、役の視点で深く作品を解釈することに貢献することなど、過去に没入して鑑賞した多くの演技の記憶の蓄積は有益に用いられるだろう。また、俳優のライフストーリーを個別に確認してゆく中で、作品への没頭の高まりや俳優を志す動機が生成される経過を検証することもできるだろう。このように、自分を他者の立場においてみる傾向を測るための項目である。

「共感的配慮(Empathic Concern)」は、不運な他者への同情や関心という他者志向の気持ちと定義され、他者の苦痛について配慮する反応の傾向である。向社会的行動や愛他的行動と深くかかわり、他者の苦痛に対する反応性と道徳性(思いやりや正義)が重要とされており、個人的苦痛や援助行動と相関を示す。発達の要因は主に家族要因だが、精査すると必ずしも凝縮性の高い家族関係が共感性配慮に貢献するとは断定できないが、基本的には他者との人間関係を良好に保つことに貢献する特性である。また、苦痛を感じる他者に対して援助行動を行うことで、苦痛を受けていた者と援助行動をした者の双方に精神的安堵をもたらす。演技との関連において、視点取得と同様に作品創造の過程で求められる協調性に大きく影響するだけではなく、俳優の演技とは俳優自身の人格や日頃の行い、経験が密接に関係するという事実を考えるときに欠くことのできない特性である。自分以外の誰かを演じる時、自身の経験や演技に向き合う姿勢というものが作品を通じて鑑賞者に感知されるまでの過程という抽象的な主題を学術的に取り扱うこともできるだろう。このように、他者の苦痛を感じ取り、それを軽減したいという感情で応答的に反応する傾向を測るための項目である。

「個人的苦痛(Personal Distress)」は、緊張する対人状況下での個人的な不安や動揺など自己志向の気持ちと定義されている。気質と深く関連して遺伝性が高いため、才能と言われる部分に該当するだろう。演技能力の遺伝的側面である。他者の苦痛を感じ取る性質は共感性発達の核であるが、個人的苦痛は4つの下位概念の中で唯一、年齢と負の相関を示す。つまり、一般的には成人よりも子どもの方が強く持つ特性である。不安という心理特性は、人前でパフォーマンスを行うことの多い俳優にとって不利に働く特性であるように見えるが、多くの俳優がインタビューで不安や緊張を感じやすいと自己分析をしている。また、不安感を感じやすい特性が入念な稽古に繋がり、結果としてパフォーマンスの質を向上させることがパフォーマンス不安(舞台不安)の研究で言及されている。このように、他者の苦痛や緊張場面に反応して、こちらが苦痛や不快の経験をする傾向を測るための項目である。

Ⅴ.総合考察

1, 感情喚起のための多様なアプローチ方法

従来の演技研究では、内的・外的2つのアプローチ方法の存在を認められながらも、内的(心的)アプローチを重要視して、主流とする傾向があった。しかし、心理学の感情理論の領域で、認知的プロセスと求心性(外面的)フィードバックの両方で感情喚起の効果が実証されている。監督の意向、作品の特性、俳優の個性を考慮した上で適切なアプローチ方法を選択するべきで、どちらの手法を取るべきか長年続く論争のテーマのひとつでもあるが、一概にどちらの手法が演技の質の高さに起因すると断定することはできない。役へのアプローチは多様であり、個人と状況に依存する。

また、ホフマンの共感喚起理論で指摘されていたように、多くの無意識的・無意図的共感が存在する。これは、演技の行為者(俳優)と観察者(観客)が感情喚起の過程を認識し、言語化することを困難にする要因となるだろう。しかし、今後の心理学分野を中心とした共感性研究で多様な測定方法や分析方法が考案されるなどの研究成果に付随して、演技研究にさらなる知見がもたらされるだろう。

2, 映画演技と舞台演技

映画演技と舞台演技では、創造の過程・表現形態・要求される技術が大きく異なっている。

映画には様々な撮影技法が存在する。クロースアップは俳優により精密なセルフモニタリング能力を要求すると同時に、観客に観察と模倣による求心性フィードバックの喚起をもたらし、映画独自のプロセスで感情に働きかけることができる。クロースアップは被写体を大きくフレーミングするので、視線、瞬き、僅かな表情(筋肉)の動き、時には瞳孔の変化までも捉えて映し出す。このため俳優は、非常に細やかに自身の身体(表情)の動きを認識し、必要に応じてコントロールすることが必要とされる。このように、舞台演技という表現形態では認識できない俳優の僅かな動きも観客は捉えて、ホフマンの共感喚起理論で述べられたマネ(模倣)による感情喚起がもたらされる。これは、映画を映画館の大スクリーンで鑑賞する意味のひとつともいえる。さらに、演技の本質的要素とされる身振りもフレーミングによって多彩な運動を描き、観客に伝達することを可能とする。また現代においては、視覚的要素のみならず、声も重要な要素である。舞台演技は声を会場に響かせることなど、表現の制約を受けることが多いが、映画演技は録音技術の発達から、日常的な自然な発話が可能である。そして、マネ(模倣)は声によっても生起する。囁き声なども違和感なく組み込むことが出来るし、表現可能性が多様である。したがって、多様な感情を観客に生起されるために映画という形態は非常に有効な媒体なのである。もちろん全ての作品がリアリティの表現を意図してはいないし、俳優の表情変化を意図的に制限する演出方法も存在する。

さらに、映画演技はショット毎に撮影が行われ、物語の筋を追わない順序であることが多い。そのため、より精巧に自己をコントロールしなければならない。舞台演技では、連続した感情の流れに沿って演技を行なうことができるが、映画演技では(作品の中では連続していても)、撮影現場における俳優の感情は断絶される。これは、外的アプローチへの依存度が高いとも、だからこそ入念な内的アプローチが必要とされるとも多様な解釈を可能にする。

また、俳優と一体とされる観客との関係性についても舞台と映画では大きく異なる。同じ空間に位置することのない映画演技での俳優と観客との関係性は非常に興味深いテーマである。

3, 子役の演技

子役の演技と大人の俳優の演技も大きく異なる筈である。子役、つまり幼い子どもは言語スキルや経験値が大人と比較して少ないことは明らかである。それらは演技や共感の過程に重要とされているにも関わらず、子どもの行動特性から演技について学びとれることは多いと演技研究者達は言及しており、演技の質が大人を上回ることも多い。これは、言語スキルや経験値を必要としないマネ(模倣)に依拠した共感を軸に演技を行なうことによってもたらされると推測できる。マネは規定力の強い神経学的な基礎を持つ共感喚起的なメカニズムであり(ホフマン 51)、演技の鑑賞者へと強い影響を及ぼすのではないだろうか。また、社会的抑圧によって人は感情を抑制する習慣を身につけるが、子どもは自分の中に沸き起こった感情を素直に表出する。この自然な表現や感情表出の習慣から、求心性フィードバックが喚起されやすい状態にあると考えられる。

また、幼児期よりもさらに若い新生児の持続的運動感覚からもたらされる自己意識も子役の演技を考察する上で重要であると考えられる。人間は生まれてから身体的に成長して、経験を積む中で多様な共感機能を発達させる。複雑な認知ネットワークを介した高度な共感を経た上で、培われた先入観や固定観念を排除して、原初的なマネによる共感へと回帰する。成人期を過ぎても、この表現が成し遂げられる俳優は偉大なる俳優のひとつの形ではないだろうか。

4, 表現芸術家とパフォーマンス不安

共感性は不安の生起に関連した要素を内包しているが、パフォーマンス不安(Performance anxiety)・舞台不安(Stage fright)と呼ばれる俳優の演技行為に伴う「不安」の研究が行なわれてきた。俳優経験を有する臨床心理学者スティーブン・アーロンは「舞台不安は俳優の創造の努力をすべて破壊することのできる予期された、無意図的なものという性質を持つ。この抑制のために必要となるのが、パフォーマンスにおける無意識的、無意図的なジェスチャーと自発的なコーピングである。」(Aaron 59-79)とその特徴を記述した。身体の動きは精神と密接な関わりがあり、ジェスチャー(身振り)はリラックス、つまり緊張の緩和にも深く関連している。また、充分な稽古を積んだ上では、観客の前に立つ緊張をSFI(社会的促進と抑制)理論20]の影響で、ポジティブなものにできることが示されている(Konijin 60)。つまり、パフォーマンス不安への対処とは、充分な訓練、稽古を行なった上で、柔軟に開放した身体で本番に臨むことである。これは俳優に限らず、音楽家などに表現芸術家の間で共有される問題である。そのため、表現活動と不安は密接に関わっていると考えられる。

俳優などの表現者は、初心者はパフォーマンス中に強い不安を感じ、熟練した表現者はパフォーマンス前に強い不安を感じることが明らかになっており(Konijin 65-69)、熟練した俳優は強い不安に対して、適切なコーピング(訓練(practicing)、内的トレーニング(mental rehearsal)、イメージの生成(guided imagery))を行なうことで強い不安に持ちこたえることが出来る(Salmon 220-221)と言及されている。つまり、熟練した俳優ほど、自分自身が行なうパフォーマンスの難しさへの理解や、高い目標設定による到達への不安などが生じる。また、過去の失敗への意識も不安材料になるだろう。そのような要素に加えて、元来の気質としての不安特性(個人的苦痛)の高い人は大きな不安が生じるが、それに対して適切なコーピングを行なうことが出来るか否かがプロの俳優として生き残ることができるかを左右すると考えられる。適切なコーピングとしての内的トレーニング(mental rehearsal)、イメージの生成(guided imagery)とは、スタニスラフスキーが提唱した架空の演技状況の光景を緻密に想像するために内的イメージを繰り返し思い描く過程(ベネデッティ 95-96)であり、アスリートのイメージトレーニングにも類似している。この過程によって俳優は、より詳細なイメージ(心的な表象)を獲得する。

このように不安は常にポジティブに作用するとは限らず、演技の質を向上させる適応的な不安と質を低下させる非適応的な不安があり、それは俳優自身の努力で決定づけられる。つまり、不安を感じやすい感受性が素質であり、それに適切なコーピングを行なうことができる忍耐力や知性が後天的資質であると考えられる。不安に関連の深い個人的苦痛という共感の構成要素は、遺伝性の強い生得的特性である。これは、俳優の演技の才能に遺伝的側面があることを意味する。後天的側面としての適切な訓練の経験と融合して能力が発揮されると考えられる。俳優と世襲というテーマも複数の学問分野で考察されるべき問題である。

5, 感受性について

演技の能力に共感性という特性が密接に関連していることは明らかだが、共感性の要素の中でも感受性という要素が演技の才能に関わるものと古くから言及され続けてきた。感受性とは、自身が知覚した情報(人の表情、会話、風景、文章、音・・・知覚しうるすべてのもの)を敏感に感じ取り、反応することである。この感受性への考察が最も大きな演技論の論争のひとつである。

「感受性は、刺激に反応する人間の能力である。反応は、感情的あるいは非感情的であり得るし、刺激は、外的もしくは内的、意識的、もしくは無意識的、必然的もしくは偶然的でありうる。俳優の才能とは、この感受性に恵まれていることだ。もし、反応できなければ、俳優であることはできない。しかし、感受性、あるいは、感情の反応があっても、さらにそれを俳優がコントロールできないという問題がある。役立つはずのものが邪魔になる。」(ストラスバーグ 205)

「凡庸な役者を作るのは鋭い感受性である。無数の大根役者を作るのは鈍感な感受性である。卓越した役者を作るのは感受性の絶対欠如である。」(ディドロ 14)

「俳優は、自分の身体を正しく操って初めて、その「感受性」の鋭さを発揮し、観客を魅了し、自分の演技の中に引きずり込むことができるのだ。「感受性」こそ演技の核なのである。」(メイエルホリド 187)

演技について考察を行なった多くの人々は、鋭い感受性を俳優に必要とされる特性として挙げているが、俳優経験を有する哲学者のディドロは感受性の欠如を俳優に求めた。このような演技論の拮抗の背景には、演技のジャンル論が十分に構築されてこなかったことなどが挙げられる。演技、俳優などをテーマにしても、その種類、性質が全く異なったものを各々がイメージしていると考えられる。多様な演技、俳優の在り方の中で、感受性を論じるとき、心理的共感に基づく演技と美学的共感に基づく演技の分類によって、前者は感受性の充足を俳優に求め、後者は感受性の排除を求めると考えられる。

実際に、ケリー・コラムの1967年の研究では、俳優群と非俳優群の共感性の数値を比較すると俳優群の方が有意に高かったが、俳優群の中で共感性と俳優としての経験値を検討したところ、仮説に反してデータは負の相関を示した。演技と共感性が密接に関連しているならば、演技経験に応じて共感性も高くなると予測ができる。複雑に構成されている共感性の意図した側面を正しく測定が出来たのか、データを得た母集団の問題など仮説に反した要因が挙げられていたが、このデータをディドロの理論からプロの俳優が冷静な理性を獲得して自己の感性のコントロールを体得する過程と解釈することも出来る。一方で、俳優の演技訓練は共感性の向上に寄与するとする論文も存在している。演じた役、演出を受けた演出家など多くの巡り合わせによっても異なるが、感受性の充足も欠如も豊かな感情表現も冷徹なまでの自己制御も、それぞれに優れた俳優として存在する要素になるだろう。

6, 今後の展望

「身振りとミラーニューロン」

俳優と観客は身振りによって繋がっていることから、脳神経科学におけるミラーニューロンの機能は人間が劇を享受するための本質的機能であるといえる。ミラーニューロンとは他者の身振りを観察したときに反応する神経細胞であり、脳内に動作の表象を形成する。ディドロやメイエルホリドも演技における俳優の頭脳の重要性を説いてきたが、今後さらなる検証が必要とされるだろう。

「共感性と演技評価」

共感性が俳優の演技の客観的評価にどのような影響を及ぼすのか、その因果関係を明らかにすることは俳優訓練の発展と良質の演技の生成に貢献するだろう。演技に対する俳優の自己評価と観客や演出家からの客観的な他者評価は一致しないことも多い。また他者評価においては作品が公開された時には高い評価を得ることはなかったが、その数十年後には称賛を浴びたり、同時代の鑑賞者の間でも評価が分かれることもある。それらの齟齬も含めて綿密に検討したい。

「アニミズム(汎心性)」

アニミズムとは、無生物を含めたすべての事物に生命を感じる特性である。アニミズムは演劇の根源のひとつに挙げられ(ムウナシック 7)、俳優のつくり出す内的生命から演技は生まれる(イースティ 56)と言及されていように、演技と深く関係する特性である。実際に、自己以外の架空(時には実在の)人物に扮して、違和感なく説得力を持って表現するまでの過程は、演じる役に豊かな生命を注ぎ込む過程であるといえる。また、アニミズムは共感性とも関連して、全ての物に生命が宿るという思想が思いやりや慈しみの心を育てるという情操教育にも通じている。スイスの発達心理学者ジャン・ピアジェ、イギリスの人類学者エドワード・パーネット・タイラーなどがアニミズムについて考察を行っているが、基本的には子どもに強く見られる特性であり、子役の演技の特性にも関わるだろう。宗教の起源にも関連しているが、日本には古来から森羅万象に神が宿るという考え方が存在する。メイエルホリドなどが演技を探求する上で、日本の文化に強い関心を持ったことにも関連すると考えられる。

「物質への共感」

俳優を作品の中で、物質として構築する演出方法が存在する。棒読みの台詞で表情変化に乏しく不自然にぎこちない動きで、事前に役作りを行わないように指導したり、演じる役の内面形成を制限したり、素人俳優を起用することなどによって、まるで物質のように劇空間に俳優を存在させる。これは、観客への美学的共感を意図していると推測できる。映画学者デイヴィット・ボードウェルは、人物に限らず、動物、ロボット、物体、純粋な形がミザンセン(演出)によって、感情や考えを表現することができる(ボードウェル 192)と述べている。そして、認知心理学の領域において、人間に備わった運動図形に対する心的帰属(mental attribution)と共感の関係が研究されている(龍輪 1)。

無生物が運動によって生命を与えられる演出法と生命体(俳優)が無生物に扮して表現する演技方法が存在し、人から人(生命体同士)への共感とは異なった効果を生み出すと考えられる。

「テクスト分析と俳優のライフストーリーの検証」

本論文では、普遍的な俳優の能力についての探究を目的としたが、演技とは状況依存性が高く、その個別性を探求する必然性が高い行為である。そのためテクスト分析が必要とされるだろう。また、特定の俳優に焦点を定め、資料研究から俳優の置かれた状況、自己の演技に対する見解、作品の同時代の評価など、その推移を検証することも興味深い試みである。

「医療と教育領域への応用」

古くから芸術と医療は同源と言われてきたが、精神療法の手段としてのドラマセラピーなど演じることでの治癒効果を期待する取り組みが行なわれてきた。応用演劇分野でのドラマセラピーとは精神医学分野での認知行動療法と類似する点が多く、演劇以外にも音楽や舞踏といった表現行為が心身を健やかに保つことに役立てられ、研究が行なわれてきた。また、ディドロは俳優に必要とされる資質は医師や弁護士にも必要とされる資質であると述べているが、演技の訓練を専門職の倫理教育や幅広く道徳教育に活用できるはずである。教育学の領域では、シュミレーション学習など演技的要素に関連する研究は既に多く存在しているが、更なる発展を期待したい。

「創造的芸術は従来の思考形式を改め、新たな思考、視覚・聴覚経験を統合することができ、情動表出、自己概念、信念の再組織化をもたらし新たな可能性へと対象者を導くことができる」(Valente, L. & Fontana, D. 248)

註

[1] 日本のみならず海外においても俳優は同様の状況に置かれている。Kogan(2002)やNettle(2006)に詳しい。

[2] 瑛太「カメラの前に立つのは怖い。本質がバレるから」キネマ旬報1486、キネマ旬報社、7月号。

増見利清「俳優の人間性と生活すべてが芸術的な成果に直接結びついている」演技:下中直也(編)世界大百科辞典3、平凡社p709

[3] Collum(1976)では、ホーガンの共感性尺度を用いて質問紙調査を行った。俳優群(演技専攻の学生・演技専攻の卒業生・プロ俳優)と統制群(非俳優群)を比較し、俳優群は統制群よりも共感性が有意に高いという結果を得た。

[4] Nettle(2006)では、バロン・コーエンの共感性尺度とブチャナンのビッグファイブ(パーソナリティの5因子で外向性・開放性・勤勉性・協調性・情緒安定性から構成される)質問紙を用いて質問紙調査を行った。俳優群(プロ俳優)と統制群を比較したところ、共感性と外向性、開放性、勤勉性、協調性が統制群よりも有意に高く、情緒安定性は有意傾向であった。

[5] Tomlinson(2004)では、演技の相手役によって俳優のパフォーマンスが変動することを実証的に調査するため、人間・コンピューターロボット・録画された人間などを相手に演技を行い、演技力の評定を行った。

[6] 同化とは観客が俳優の演じる役と同じ感情を経験することである。観客を同様の感情の喚起に導くことができる俳優こそが名優とされるアリストテレスの浄化概念の延長線上にある概念。一方、異化とは同化作用に対立する概念として俳優や劇と距離を置いて客観的に観ることである。劇を批判的に鑑賞することによって観客の既成の価値観に揺さぶりをかけることで事象の本質を捉えさせる手法であり、ベルトルド・ブレヒトはこの異化効果によって様々な問題提起を行った。

[7] 俳優が過去の経験や想像力を駆使してリアルな感情を生成する。役になりきる没入型の演技。後者は決して演じる役の情動に飲み込まれることなく役と距離を置いた状態を保つ俯瞰型の演技。

[9]内的アプローチの重要性は俳優から、以下の言葉を持って支持されている。「何故、その台詞を言うのかという論理をつかまなければ、的確に、説得力を持って台詞を言うことはできない。」(ケイン36)また、心理学の領域においても、「認知(精神的)プロセスなしに感情をもつことはできない」(Konijin 60)と主張されてきた。

[10] フセヴォロート・メイエルホリド(1873~1940)ロシアの演出家、俳優。モスクワ芸術座の旗揚げに参加したが後に退団。リヒャルト・ワーグナーの楽劇理論やコメディア・デラルテ、テイラー・システム(効率的な労働のための方法論)、日本の歌舞伎や能、情緒末梢起源説(外部刺激の反応として情緒が喚起される。アメリカの心理学者ウィリアム・ジェイムスとデンマークの生理学者カール・ランゲらが提唱した。)などを背景に俳優教育を行なった。

[11] 哲学の領域において「演技というものは、分析的理解でも想像力の高まりでもなく、共演者と舞台空間という特別な場において、俳優の声と身体において生じるものである。」(Kelsey 68)と述べられ、外的アプローチのみに依存する見解が示されている。また、心理学分野でも、外的アプローチの効果を実証する成果が確認されている。観客に効果的に感情を表現し、伝達する技術は、身体の姿勢・表情表出・呼吸のパターンの3つの非言語的要素の調節によって体得できることが示された(Bloch, Orthous, Santibanez, 1)。俳優のインタビューからも、原作や脚本を読んだ時には理解できなかった役の心情が、現場に入って実際に演じてみることで理解できたと報告されている。宮崎あおい「『初恋』は、(中略)何故3億円を奪おうとしたのか。そのことは、あまり理解できていなかったんです。でも自分で演じてみると、彼女がどうしてああいう行動をとったのかが分かるようになりました。」キネマ旬報1467、キネマ旬報社、2006年9月号

[12] 『二十世紀俳優トレーニング』(2000)p262-302を基に作成。

[13] テオデュール・リボー(1839-1916 )フランスの心理学者。人間の精神の諸作用について実証的に研究を行う。『感情の心理学』(1896)、『情緒の心理学の諸問題』(1910)。イワン・パブロフ(1849-1936)ロシアの生理学者。行動主義心理学の古典的条件付け、条件反射について功績を残した。1904年ノーベル生理学・医学賞受賞。

[14] 具体的な動きは「弓矢を射る」では①両腕を身体の前方から後方へ、大きな弧を描いて振る。両膝を曲げ、上体を前へ傾け、頭は前方へ。②腕を脇につけて、右足爪さきと左足かかとで、ゆっくりと左へ回転する。③膝を曲げて、伸ばし、指で(地面にある想像上の弓をさす。休止。④ゆっくりと両膝を曲げる、胴体はまっすぐのまま、両腕は脇につける。⑤左手がすばやく床へ向かう(想像上の弓を取り上げるために)。今は地面と平行になっている胴体の体重を支える。右腕が垂直に伸び、両脚が曲がり、体重を左脚にかける。休止。・・・(略)と身体の細部に意識を向けた動きを行った。

[15] アンドレ・アントワーヌ(1858-1943)フランスの俳優兼演出家。劇におけるリアリズムを追求し、写実的な演技を行った。演劇からキャリアをスタートし、後に映画監督としても活動する。

[16] Snotgrass(1985,1992)では実験的手法で様々な主従関係をロールプレイングで再現し、従属する立場の方が他者の心理状態を正確に推測しなければならない必要性が高く、推測能力が発達することが示された。

[17] 共感性の発達については、登張(2000)に詳しい。

[18] これらの特徴は松尾・松下(2007)にも詳しい。

[19] 模倣の研究では、筋電計(EMG)を使い表情(皮膚、ひだ、すじ、しわ:眉と口の動き)の運動(変化)を測定するが外からは観察不能なものが多い。研究の大半は表情であるが、声(スピーチ・パターン:速さ・ピッチ・リズムなど)においても模倣が生じることが示されている。(ホフマン 45-46)

[20] 未習熟の課題は人の視線にさらされることによってパフォーマンスは減少し、習熟した課題のパフォーマンスは向上する。

引用文献

アリストテレス『詩学』(松本仁助/岡道男訳)、岩波書店、1997年[原著 出版年不明])。

アリソン・ホッジ『二十世紀俳優トレーニング』(佐藤正紀訳)、而立書房、2005年[原著 2000年]

エドワード・イースティ『メソード演技』(米村あきら訳)、劇書房、1978年[原著 1966年]。

河竹登志夫『演劇概論』東京大学出版会、1978年。

エドワード・クレイグ『ゴードン・クレイグ 二十世紀演劇の冒険者』(佐藤正紀訳)、平凡社、1996年[原著 1968年]

ジーン・ベネデッティ『演技―創造の実際―スタニスラフスキーと俳優』(高山図南雄、高橋英子訳)、晩成書房、2002年[原著1998年]。

龍輪飛鳥「運動図形に対する心的状態の付与に及ぼす図形の種類と運動パターンの効果」、京都大学大学院教育学研究科紀要、2004、50、1-21。

デヴィット・ボードウェル、クリスティン・トンプソン『フィルム・アート―映画芸術入門―』(藤木秀朗、笹川慶子、飯岡誌朗、板倉史明、北野圭介、北村洋訳)、名古屋大学出版、2007年[原著 2004年]

ドゥニ・ディドロ『逆説・俳優について』(小場瀬卓三訳)、てすぴす叢書、1954年[原著 1979第一次執筆、1830年公刊]

登張真稲「多次元的視点に基づく共感性研究の展望」性格心理学、2000、9、36-51。

フセヴォルド・メイエルホリド『メイエルホリド・ベストセレクション』(諫早勇一、岩田貴、浦雅春、大島幹雄、亀山郁夫、桑野隆、楯岡求美、淵上克司訳)、作品社、2001年

マイケル・ケイン『映画の演技』(矢崎滋訳)、1994年[原著1990年]

マーク・デイヴィス『共感の社会心理学』(菊池章夫訳)、川島書店、1999年[原著 1994年]

マーチン・ホフマン『共感と道徳の発達心理学 思いやりと正義とのかかわりで』(菊池章夫、二宮克美訳)、川島書店、2001年[原著 2000年]

松尾良和・松下姫歌「Hoffmanの共感喚起理論の概観」、広島大学大学院心理臨床教育研究センター紀要、2007、6、103-112。

リー・ストラスバーグ、 ロバート・ヘスマン『リー・ストラスバーグとアクターズスタジオの俳優達』(高山図南雄、さきえつや訳)劇書房、1984年[原著 1965]

リヒャルト・ワーグナー『ドラマとオペラ』(杉谷恭一、谷本慎一訳)、第三文明社、1993年[原著 1851年]

レオン・ムウシナック『演劇 その起源から現代まで』(利光哲夫訳)、美術出版社、1970年[原著 1966年]

Aaron, S. Stage Fright: its role in acting. Chicago: University of Chicago Press 1986

Bloch, S., Orthous, P., & Santibanez, H.G. “Effector patterns of basic emotions: A psychophysiological method for traning actors.”Journal of Social and Biological Structure.10,1987,1-19.

Blunt, J. The composite art of acting. New York: Macmillan,1966.

Collum, D.K. “The empathic ability of actors: a behavioural study. Doctoral dissertation” Florida State University,1976

Hoffman, M.L. “The contribution of empathy to justice and moral judgment.” In N. Eisenberg & J. Strayer (Eds.), Empathy and its development, pp.47-80. Cambridge: Cambridge University Press.1987.

Hogan, R. “Development of an empathy scale” .Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33, 1969, 307-316.

Kelsey, R.B. “The actor’s representation: Gesture, play, and language.” Philosophy and Literature, 8, 198467-74.

Kogan, N. “Careers in the performing arts: a psychological perspective.” Creativity Research Journal, 14, 2002, 1-16.

Konijin, E. “What’s on between the actor and his audience? Empirical analysis of emotion processes in the theatre.” In G.D. Wilson (Ed.), Psychology and performing arts (pp. 59-73). Amsterdam: Swets & Zeitlnger,1991.

Nettle, D. “Psychological profiles of professional actors.” Personality and Individual Differences. Vol40(2),2006,375-383.

Richard., W.B. “A Theatre Acting Perspective on the Dramaturgical Metaphor and the Postmodern Self.” Theory Psychology,16,5,2006,661-69.0

Salmon,P. “Stress inoculation techniques and musical performance anxiety.” In G.D. Wilson (Ed.), Psychology and performing arts (pp. 59-73). Amsterdam: Swets & Zeitlnger,1991

Snodgrass,S.E.(1985). Women’s Intuition The effect of Subordinate Role on Interpersonal Sensitivity. Journal of Personality and Social Psychology, 49,146-155

Snodgrass,S.E.(1992). Further effects of role versus gender on interpersonal sensitivity. Journal of Personality and Social Psychology,62,154-158

Stotland,E.(1969). Exploratory investigations of empathy. In L. Berkowitz(Ed.), Advances in experimental social psychology(Vol.4),pp.271-314. New York: Academic Press.

Tomlinson. B(2004).Using Human Acting Skill to Measure Empathic Ability in Heterogeneous Characters, In: Third International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), Workshop on Empathic Agents. New York, NY.6pages

Valente,L, & Fontana D,(1991). Dramatherapy and psychological change. In G. D. Wilson(Ed.), Psychology and performing arts(pp.251-260). Amsterdam : Swets & Zeitlinger.

本論文は2008年度京都大学大学院教育学研究科に提出された修士論文「俳優の演技スキルと多次元共感性の関連性」を改訂したものである。