1

これは書かれたものである。そしていくつかの約束事がある。まず第一にこれはウェルメイドな物語にはならない。読み終わってほっと一息入れると、そこに人生についての新たな知見が加わる、そんな物語にはならず、ある種の昂揚感をともない人生を祝福したり、憤然と呪詛の言葉を浴びせたくなるようなものにはならない。これは書かれたものである。約束事の第二に主人公のありふれた生活、あるいは彼や彼女のとっぴな生活を追うことはもうやめにしよう。彼がどんな服を着て、彼女がどんな髪をもっているかということを記述することはやめよう。かれらがどこからやってきて、そしてこれからどこへゆくのかということもだ。彼がどういう弱みをもっているか。彼女がいままでどういう男たちと寝てきたかといったことだ。そんなものが知りたければ、あなたのおなじみのメロドラマ小説を読むほうがよい。テレヴィのスイッチに触れれば、最低の水準でそうしたものを保証してくれる。彼や彼女はもうこの書かれたものの男主人公でも女主人公でもない。世の中には登場人物事典なるものが存在しており、この気のきいた紳士淑女録にあたりさえすれば、あなたはいつだってあなたの友達リストを確認することができる。しかし、ここにはそんなものは必要ない。もちろん私などというものも必要ないだろう。私は机の引き出しの中にも書物の中にも存在しないし映画館の中にもいない。ましてやこの物語のなかにこれから生まれてくるわけでもない。これはそういう物語になるだろう。

2

ということは、ここにはいかなる名前もないということだ。ここで指示される人物には特定の名前も特定の性格もあたえられない。あなたがあなたであるかぎりにおいて、あなたがあなたと呼びかけられるかぎりにおいて、ここには特定の指標は必要ない。ここにはいっさいの固有名詞がない。ここにある唯一の固有名詞は加藤幹郎だが、それはこの物語のとりあえずのはじまりの指標にすぎない。同じ理由で進行中の映画ムーヴィー・イン・プログレスはこの書かれたものの名前ではない。

3

あなたが自分の人生を外側から眺められないように、この書かれたものを外側から眺めようとしても無駄だろう。この書かれたものの輪郭、外形といったものは存在しない。これは家ではないのだ。高い天井に何本もの太い梁がわたされており、その下に大きな明かりとりがあって、本を読むには最適の居間があるといった設計図は引かれていない。そもそも家の住人なるものも登場することはない。ここに外側は存在しない。そして当然のことながら、ここには内側なるものも存在しない。暴露され外化される家の内部事情などというものは存在しない。要約可能な物語などといったものも存在しない。だからといってひとりよがりの独白が永遠に続くわけでもなかろう。無論、偽の対話に移行してゆくわけでもない。ただ推理小説のように、おもいがけないにもかかわらず、きわめて陳腐な、そんな謎の持続だけが存在する。いや謎ははじめから存在した。これが書き始められる以前から。それがどうやら今のところ一番の真実だ。ところがこの謎は解決されるような類の謎ではないだろう。問題として提示される謎ではないのだ。

4

それはつまりある種の方言で書かれる物語だということである。方言とは偏った言語、標準からはずれた言語、偏差をもった言語だ。しかし、それはこれが私だけの方言、私が私とだけ会話する私だけにしか通じない個人言語、要するに私の言葉だというのではない。これが言葉であり方言である以上、これはある共同体内部において共有可能なものだ。これはあなたが理解可能な言語で書かれているあなたの言葉のはずだ。今仮に世界に4500の言語があるとしよう。そして仮にあなたが母国語しか解そうとしない人間だとして、あなたにとって4499個の外国語が存在するということは何かしら厄介な問題となるだろうか。話し言葉にとって方言は情報の加速器だ。外部者にとっては外国語、舌足らずの赤ちゃん言葉、文節しきれてない言葉、謎めいた隠語のように聞こえる言葉も、内部者にとっては速記された言葉、経済的な暗号となる。そう、これは話し言葉で書かれている。話し言葉で書かれた書き言葉である。これが何事かを写し取るとすれば、それは話しである。しかも大声で話される話、ときには囁かれもするが。

5

人生は夢の関数である。つまりどれだけ夢を実現したかが人生の目安となる。実現された夢は、しばしば仕事という名前で呼ばれる。仕事は夢想された夢の現実化であり、生きられた夢の残骸である。そして人生が夢の関数であるとき、恋愛や死がその媒介変数となる。いくつの恋愛を経ていくつの死を経てきたか、恋愛のどれほどの力を傾注し死にどれほどの力を傾注しえるか、彼あるいは彼女の人生はそういう尺度で物語の上に容易に写像される。恋愛とは良いセックスであり、良い快楽である。人を愛するということは良いセックスをすることであり、快楽を十全に共有することである。一方、死とは悪いセックス、恐怖以前に恐怖の予感に脅え、共有されざる快楽つまり度しがたい孤独な苦痛に見舞われることである。いかにして良いセックスから悪いセックスへ、あるいは悪いセックスから良いセックスへと移行するかが人生の記述の要となる。それがこの書かれたものの主人公たちの関心事となるのだ。

「C'EST DU CINÉMA(セ・デュ・シネマ)」第3号(1989年、フィルムアート社)

ウルフとゲイとガーランド

大学院生のころゼミでヴァージニア・ウルフを読んでいた。

ある日担当の女学生が一時間ほど遅れて蒼い顔をしてゼミ室に現われたことがあった。通学電車で痴漠に遭って財布を掏られたというのである。わたしは彼女が受けた性的・経済的暴力にたいして深い同情の念を禁じえなかったが、ゼミの教官はこの遅刻の理由を受けてつぎのように言い放った、「もし(ぼくが)痴漢にまちがわれたらどうしよう?」

わたし自身は痴漢に遭ったこともあれば(ただし同性から)、痴漢にまちがわれたこともあった(そのときはその異性から痛烈な肘鉄をくらった)から、そのときの女学生と男性教官双方の気持ちは痛いほどわかったように記憶している。しかしかれらの会話が交わされたのは、ヴァージニア・ウルフを読んでいるゼミ室である。それは、女性が男性中心の世界で生きることの困難さを、もっとも文学的に、ということはもっとも的確に語った作家の作品を読んでいる場所である。それは、男性から女性へ、女性から男性へと性的同一性を更新する作家のテクストを読んでいる場所である。

車中で女学生を取り囲んだ卑劣な男性グループは、彼女を性的に攻撃しながら、彼女がそれに気を奪われている隙に、ウルフのテクストが入った彼女の鞄から財布だけをぬきとっていった。かれらは女性を性的・経済的に二重に蹂躙しながら、ウルフのテクストはのこしていったのだ。

鞄にのこされたヴァージニア・ウルフのテクストには何が詰まっているか。そのことを

討議するのが文学ゼミという場であるにちがいないと思いながら、わたしは男性教官にたいしてトピックの変更を申しでることができなかった。ウルフを読んでいながら、わずか 数時間前に男性から性的・経済的搾取を受けた女性にたいして、有効な方策をたてるどころか、同情のことばすら.つぶやけなかったその場所をわたしはいまなお深く恥じている。

女学生がその日ウルフのテクストをかかえながらこうむった屈辱について、わたしたちがみのりある議論をなしえなかったということ。それは、ウルフのテクストの近くまで手をのばしながら、それを鞄のなかにのこしてきた卑劣な男性グループ同様、わたしたちのゼミがウルフのテクストに手をのばしながら、結局それを本当には開いていなかったということを示している。

アメリカの映画女優ジュディ・ガーランドは1969年6月22日に亡くなった。彼女が『オズの魔法使』で「虹の彼方に」を歌ってからちょうど30年目のことである。

ジュディ・ガーランドが亡くなったその月に、ニューヨーク市警はとあるゲイ・バーを急襲し、それをきっかけにストーンウォール暴動が起きた。それから一年以内に全米300以上の都市でゲイ解放のグループが誕生する。そして20年後、1989年8月には、この「画期的なストーンウォール暴動とジュディ・ガーランド没後20周年を」記念するためにゲイの大規模な集会がおこなわれた。

こうした問いを問うのは、ジャネット・スタイガーという映画史家である(*)。かつてデイヴィッド・ボードウエルらと共著で『古典的ハリウッド映画』という大著をものした女性映画学者である。

映画ファンが銀幕のスターに感情移入し、彼あるいは彼女に想像的同一化をはかることはよく知られている。記述されぬゲイの歴史のなかで、ジュディ・ガーランドが重要な位置をしめるようになったのは1950年代のことである。彼女がゲイの歓心を買う理由はすくなくない。

彼女の実人生のスキャンダルと彼女の映画的ペルソナの双方が、抑圧されるゲイの同情と関心を呼ぶ。たびかさなる結婚の失敗と自殺未遂事件(50年)のために映画界から遠ざかり、奇跡のカムバックをはたす映画『スター誕生』(54年)までの道程はいうにおよばず、デビュー当初からガーランドがある種の抑圧される者の代表であったと指摘することは難しくないだろう。彼女の嵌まり役である、抑圧的な田舎町から都会にでてショウ・ビジネスの世界で活躍する娘の役は、同じような境遇のゲイの観客の同情を呼ばずにおかない。劇中の彼女が片思いの男性に恋心をよせるのも、ゲイの観客にとっては他人事ではないのかもしれない。

こうした要素があいまって、ゲイのあいだではジュディ・ガーランドをめぐるひとつの荒唐無稽な噂が生まれる。すなわち「ジュディの父親はゲイだった。ジュディが結婚した相手はシド・ラフトをのぞいて皆ゲイだった。ジュディには40年代に同性愛の関係をもつ相手がいた。そして彼女がミュージカルでいっしょに仕事をした男性の大部分はゲイだった」というものだ。たしかに『スター誕生』の監督ジョージ・キューカーはゲイだったのだから、この時には一端の真実もふくまれるだろう。

しかしいま重要なことは、ガーランドとゲイが共有するであろう社会的抑圧、孤独、苦難、キャンプ、演劇性といったことを指摘することではない。重要なことは、ひとはしばしば想像的同一線上に沿って人生を歩みがちだという素朴な事実を思いだすことである。

「もし(ぼくが)痴漢にまちがわれたらどうしよう?」

実際に性的被害を受けた女性の前で発されたこの問いは、自分が性的加害者と誤認される滑稽な恐怖について語っている。もしかしたら気の弱い男性の多くに共有されるのかもしれないこの恐怖感は、それがみずからを被害者とみなしている点において、半分だけ女学生への同一化に成功しているのかもしれない。しかしのこり半分はどうなのか。

彼はいま無実の罪で告訴されている自分の姿を想像している。しかし彼はなぜみずから痴漢に遭う(無実の罰を受ける)姿を想像しないのだろうか。あるいは先の発言は、この屈辱の想像を覆い隠すために咄嗟におこなわれた転移なのだろうか。なぜ彼は男性の加害者に半分だけ同一化し、女性の被害者に半分しか同一化しないのだろうか。

銀幕とスキャンダルの想像上のジュディ・ガーランドにゲイが過剰に感情移入すること。そしてそもそも過剰なる自己同一化という現象じたいが、もしかしたらゲイの兆候なのかもしれないということ。だとすれば、不当な性的・経済的暴力をこうむったゼミ室の女学生にいつまでも感情移入するわたしもまたゲイなのだろうか。

ジュディ・ガーランドの葬儀とストーンウォールの暴動が同じ年の同じ月に起きたということは歴史的偶然かもしれない。しかし両者をむすびつけるのは、表象の歴史的必然性というべきものであろう。

*Janet Staiger, Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema, (Princeton U.P., 1992), pp.154-77.

『ユリイカ』(1993年12月号)

ポスト・ポーン・モダニスト

家の近所に京都書院という本屋さんがある。この本屋は売場のほかに出版部門も持っていて、現代陶芸作家全集など美術書の出版社として知る人ぞ知る高級な本屋さんである(そのうえ京都の伝統的家屋のなかでイタリアン・レストランまで経営している)。去年まで河原町四条にモダンな店を構えていたが、最近そこをたたんで堀川三条の本店に売場を移した。一階は美術・建築関係の本、写真集などの和書、二階はすべて美術関係の洋書と古書でしめられている。美術書好きの人なら、あれこれ眺めながら二時間は費やしてしまう、そんな本屋さんである。

先日この京都書院で面白い本を見つけた。

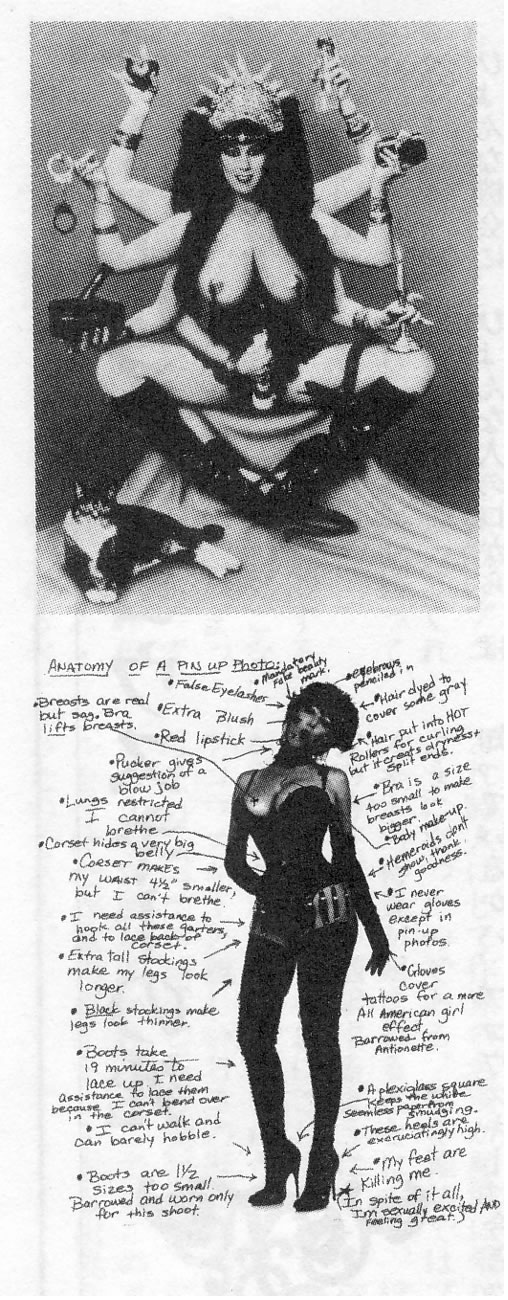

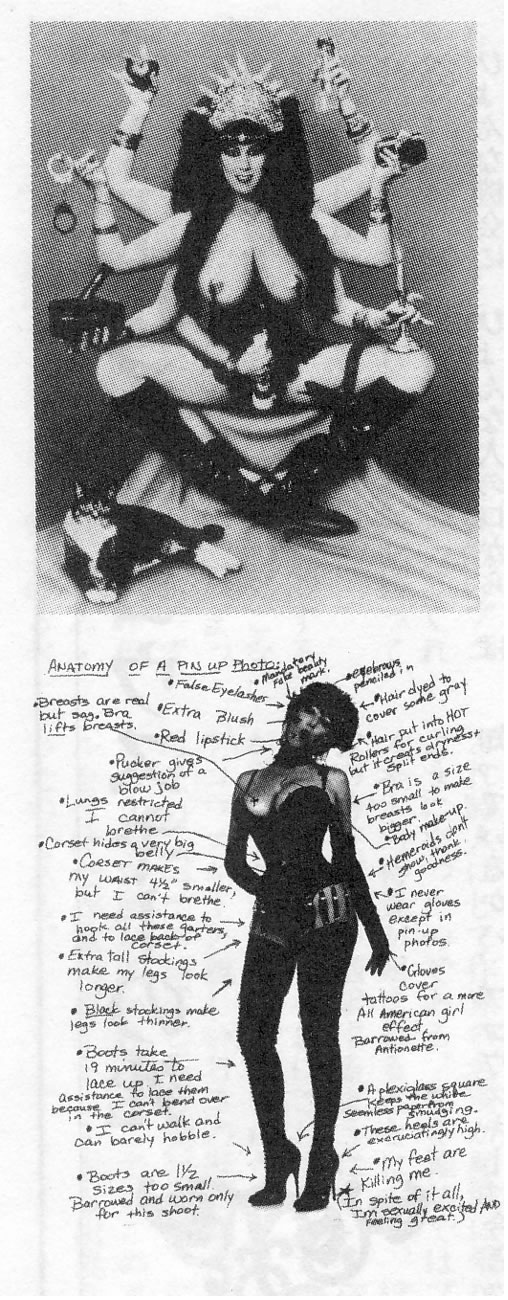

アニー・スプリングルの 『ポスト・ポーン・モダニスト』 という本である(*)。ポーンというのは勿論ポルノのことだ。書名の「ポスト・ポーン」の由来は、売春やポルノ映画を経験した著者が、やがて「ポーンとジェンダー」の見直しをはかるパフォーマーとしての自己を発見するところにある。身体をはった性的パフォーマンスのなかに、彼女は自分のセクシュアリティの意義をみいだす。前世紀同様、ポルノを抑圧しながらも執拗にポルノを生産しつづけた20世紀が終わろうとしているいま、アニー・スプリンクルはポルノの語彙によってポルノを否定する。彼女は、その楽しげなパフォーマンスを通して、次世紀のポルノの歴史の終焉を予言する。『ポスト・ポーン・モダニスト』はそんな彼女の人生と芸術の記録であり、エロティックな姿態と愛くるしい性器のイメージに満たされたマニフェスト写真集である。

スプリンクルの性的パフォーマンスの一例を挙げよう。たとえば彼女は検鏡と懐中電灯を使って自分の子宮頸部を公開する。写真を見るかぎり、観客は科学者かピーピング・トムよろしく中腰になって、彼女の性器を覗き込むことになる。アニー自身の説明によれば、このパフォーマンスの目的と理由は次のようになる。

1 女性の身体を脱神話化し、

2 性器に恥ずかしいことなど何もないんだという現実を創造する(禁忌を破る)こと。

3 子宮頸部は美しいし、それを見たいっていう人とそれを共有するのは至福の体験だから。

4 それになんといっても、それは楽しいことなのだから(これはとっても大事な理由))。

5 勿論それは男たちに、「プッシーを見たいの? それじゃ、それ以上のものを見せてあげるわ」と言ってやることでもある。

『ポスト・ポーン・モダニスト』 は楽しげな性の讃美と心地よい驚きに満たされている。頁をめくって現われる最初のイメージは、アニー・スプリンクルという名の女性の墓碑銘と、母親の腕に抱かれた、後にアニー・スプリンクルと名乗ることになるひとりの赤ちゃんの写真である。性と死のイメージから始まるこの本は、実際、家族の回想から書き出され、そこにはたくさんの家族写真が並べられている。

アニーは子供時代を回想する。

大人になってから、まさかセックスが私の強迫観念になって、しかも私の主たる収入源、大好きな趣味、政治と精神的鍛練の場、好みの話題、何を考えても話しても、それがいの一番の主題になるなんて、そしてセックスが健康と幸福の最良の鍵って言えるものになるなんて、子供時分は、誰一人(私自身さえ)思ってもみなかったわ。

アニーはセックスの限界を拡張する。セックスは彼女にとって、収入源であり趣味であり政治であり、そして健康と幸福の源であるというにとどまらない。それは彼女にとって最良の冒険でもある。

一九五四年、合衆国フィラデルフィア生まれのアニーが、最初の公開パフォーマンスとして思い出すのは、ジェラルド・ダミアーノ監督の映画『ディープ・スロート』猥褻裁判に証人として裁判所に出廷したときのことである。彼女はこの映画が上映された映画館のポップコーン売りだった。一八歳のアニーはポルノグラフィ文化の黎明期を体験し、ほどなくみずからもその一翼を担うようになる。

アニーは売春婦、ポルノ女優、ピンナップ・ガールなど、お定まりのコースを経験した後、性的パフォーマーたる自己の可能性に覚醒する。この本には彼女が自分が芸術家か否か悩むくだりがあるが、セックスが冒険と覚醒の場であるかぎりおいて、それは芸術となりうる。彼女が自分のセックスを芸術とみなすのは、その自己意識のたえざる拡張においてである。以後、彼女は先に紹介したようなパフォーマンスにのりだしてゆく。たとえばおっぱいバレエや性器デコレーションへ、あるいは女性性器をかたどった巨大な十字架を背に、侏儒の俳優マイク・アンダースンによる旧約聖書(「創世記」)の朗読を聞きながら自慰パフォーマンスへ。

かつてひとりの売春婦がこれほど多様な性的パフォーマンスを展開した例をわたしは知らない。『ポスト・ポーン・モダニスト』は性と笑いと冒険がひとつになった楽しい写真集である。

*Annie Sprinkle, Post Porn Modernist (Amtsterdam: Art Unlimited)

『ユリイカ』(1994年6月号)

『ポスト・ポーン・モダニスト』より

映画と芸術

1

あなたが現在日本映画をめぐって携わっている作業は、これから監督され制作されるであろう日本映画にいったい何をもたらすことになるとお考えですか。また広い意味で映画研究と映画批評とは、映画の未来に何を貢献できるとお考えですか。

ヌーヴェル・ヴァーグの傑出した映画作家たち(ジャン=リュック・ゴダールやエリック・ロメールやジャック・リヴェットやクロード・シャブロルら)がすぐれた映画作品を制作する以前、画期的な映画批評を発表していたように、また松本俊夫や黒沢清や青山真治や佐藤真が才能ある映画作家であると同時に、卓越した映画批評家でもあるように、映画制作にたずさわる人間はまずもって過去や同時代の映画作品に対するすぐれた洞察力を(しかも次作と批評対象とが形式的に不連続であるという認識を)もたなければならないはずである。だとすれば、実作家ではないわたしの著作が、実作家たちのプロダクションに、なんらかの影響をもたらすとはあまり考えられない(かつて拙著のひとつがヴェネツィア国際映画祭で金のオゼッラ賞を受賞した『幻の光』の是枝裕和監督に引用されたことがあったが、そのことが彼の映画制作に影響をあたえたとは思われない)。わたしのたずさわっている仕事は、むしろ映画を見聴きする観客の想像力を挑発することにある。観客の歴史的映画的認識力が向上すれば、映画作品もおのずと精神的な高みに登ることになるだろう。映画作品の創造はここの観客による視聴覚的経験によってしか完結しない。

映画批評と映画研究は、両者むすびついて、今後、映画史と映画理論をさらに深化させ、シネマの未来に向けて過去の映画作品と現在の映画作品との芸術的、政治的、経済的、イデオロギー的文脈を構築していくことになるだろう。過去の映画作品と現在の映画作品とのあいだに、なんらかの技術論的、感性論的関係が見いだされなければ、未来の映画は、その制作も鑑賞も困難になるしかない。視聴覚ミディアムとしての映画は、見たり聴かれたりすることで、はじめてその存在意義を見いだすのだから、映画作品をいかに見、いかに聴くかについての芸術的な分析とリサーチがなされなければ、映画の未来はない。映画作品が歳月の浸蝕を受けずに人類史に残るとすれば、それは人間の認識力と感性を革新させる芸術作品としてでしかない。逆に言えば、芸術の歴史は、作品を享受し、解釈する人間の底知れぬ倫理的葛藤のプロセスなのである。

2

日本映画史の研究はアカデミズムの領域にあって、世界映画史の下位区分として存在を許されているのでしょうか。それとも日本美術史や日本文学史と同様に、広義での日本文化研究の一環と見なされてしかるべきなのでしょうか。ご自身の探求のあり方とともに一般論をも鑑みて、ご回答ください。

映画は最初期からもっぱら大衆娯楽産業として成立展開してきたが、文学(小説や戯曲や詩)が安直きわまりない娯楽的対象であると同時に鋭敏な感性にうったえる芸術的対象でもあるように、映画もまた100年をこすその歴史のなかで芸術的文脈を形成する、めざましい媒体となりおおせてきた。芸術という概念が人間にもたらす官能的感性にある種の痙攣的普遍性がそなわっている以上、日本映画作品の芸術的アスペクトを踏査する日本映画史研究の底流は、当然ながら世界映画史の一部を構成することになる。それは日本文化研究の一部であると同時に世界芸術史の一部となる。世界各地の多くのすぐれた映画作家が日本の突出した映画作家(溝口健二や小津安二郎など)に少なからぬ影響を受けている以上、日本映画史研究は世界映画史研究と緊密に連係することになる。

ところでノーベル賞は一般に映画史元年とみなされている1895年に創設された。ダイナマイトの発明者アルフレッド・ノーベルは、ノーベル文学賞を制定しながらも、ダイナマイトと同じ成分をもっていたナイトレイト・フィルム(映画史初期から1950年代ころまで使用されていたフィルム)の爆発的燃焼性(世界中の映画館で火事が絶えなかった)ゆえに、ノーベル映画賞を設定することはありえなかった。しかしノーベル文学賞が世界文学史の構成にそれなりに貢献しているように、「ノーベル映画賞」に匹敵するであろうさまざまな国際映画文化賞が世界映画史の構築になんらかの貢献をはたしていることは明らかである。

過去4世紀半、京都大学で映画学を講じながら、わたしは日本の大学院生たちが広汎な領域にわたる映画研究で博士号が取得できるようになる学術制度再編成に立ち遭ってきた(わたしが学部生のころは日本の国立大学では学士号すら映画研究で取得することは困難だった)。博士号は世界共通の学位である、それゆえ日本映画史研究は、それが素朴な啓蒙主義や無味乾燥な実証主義に陥らないかぎり、グローバルな創造的アカデミズムの一翼を担うものとなるだろう。

3

今日では海外で日本映画研究者が台頭し、日本語に拠らない日本映画研究の論文や著作が次々と登場しています。日本語で日本映画を論じることの自明性を、わたしたちは再検討しなければならない時期にさしかかっています。外国語で日本映画を論じるさいに利点として得られるものと、そこで喪失されてしまうものが何であるかについて、率直にお考えを教えてください。

日本映画を日本語以外で論ずることになれば、当然、翻訳の問題が浮上してくることになるが、それは言語文化上の処理技術、形式と昨日の結婚という平板な問題にとどまらず、「翻訳者は裏切り者(Traduttore, traditore.)」と呼ばれる創造的実践の一翼を担うポジティヴな方途へと転化されねばならない、とりわけ映画作品を芸術作品として論じるさい、芸術が昂揚に満ちた困難な認識作用であるかぎり、わたしたちは一般的慣習を反転する「裏切り」の美学、認識コードの解体に誠心誠意、敬意をはらわなければならない。真の芸術作品に内的整合性などありえないし、芸術作品の受容に感受性の体系も価値評価の客観的システムもありえないからである。文化的権威への恭順からどれだけ身をふりほどけるか、制度的イデオロギーからどれだけ距離をおけるか、そして矛盾や亀裂や偏倚や逸脱や異化にどれだけ寛容たりうるか、それが問われるのである。

ミシガン大学で客員教授をつとめていたとき、米語で日本映画を講じていたが、学生たちとの質疑応答で日本映画の芸術的テクスチュア(肌理)を十全に説明することは至難だった。同じようなことが逆転現象として日本で生起することになる。現在、京都大学大学院には、ブラジル、イスラエル、韓国、ブルガリアなどから国費留学生が日本映画の研究にきているが、彼らが日本語を学んだうえで日本映画を論じるとき、単純な言語文化上の問題の内部に映画の芸術性を論証する困難な問題が生ずることになる。独自の歪曲があってこそ芸術となる作品の官能的経験を、母国語であれ外国語であれ他者に伝達するための客観的統一的方法など存在するのだろうか。そもそも表象媒体のひとつとしての言語そのものの内部に埋めがたい論理と修辞のあいだの溝があるのだから。

ところで隔年で開催されていた京都映画祭でデイヴィッド・ボードウェル(ウィスコンシン大学マディソン校教授)、トム・ガニング(シカゴ大学教授)、トマス・エルセサー(アムステルダム大学教授)ら一流の映画学者=批評家を招聘していたとき、彼らが日本語を理解しないまま(英語字幕がついていない)日本映画を熱心に見つづけていたことに驚いたことがある。ボードウェルには大部の小津安二郎論があり、また多数の日本映画論があるが、日本語を理解していないにもかかわらず、ボードウェルがこれほど日本映画に固執するのは、映画批評家としての彼の不屈の理念が感じられた。

『日本映画は生きている』第八巻(岩波書店、2011年)