突然だが、東宝が自社のワイド・スクリーン作品に用いた「東宝スコープ・ロゴ」を思い浮かべていただきたい。それから、20世紀フォックス社のサウンド・ロゴである「20世紀フォックス・ファンファーレ」も思い浮かべていただきたい。

【図1】東宝スコープ・ロゴ(右はシネマスコープ・サイズの「東宝マーク」)

前者と言えば、日本の映画会社である東宝が自社作品に導入したワイド・スクリーン方式「東宝スコープ」作品に用いられたマーク【図1】であり、同社の屋台骨を支えた特撮ものや喜劇作品などのオープニングに出現する、「あのマーク」だとご記憶の方も多いだろう。そして、後者は米20世紀フォックス社の映画冒頭を飾るファンファーレで、世の中に数多あるファンファーレの中でも特に人口に膾炙した音楽である。

実は、両者には共通点がある。すなわち、それぞれある映画技術と密接に結びついているのである。

東宝スコープ・ロゴが何と結びついているかは、今さら言うまでもなかろう。東宝スコープは20世紀フォックスが開発した「シネマスコープ(CinemaScope)」同様、アナモルフィック・レンズと呼ばれる特殊レンズを使って撮影するワイド・システム(画面比率2.35:1)である。1957(昭和32)年4月2日公開の『鳳城の花嫁』(東映・松田定次監督)以降、日本映画にワイド・スクリーンが一斉導入された[1]が、東宝も、7月13日公開の『大当り三色娘』(杉江敏男監督)以降、東宝スコープ作品を続々と公開していった。ワイド・スクリーンの導入当初は、各社がそれぞれ自社採用方式のマークを映画冒頭に提示することで、スタンダード・サイズによる従来の映画と異なることを視覚的に強調していた。中でも東宝は、元来使われていた社章(丸に「東宝」と書いた、所謂「東宝マーク」)を中心に据え、ワイド化に伴って拡がった画面左右の空隙に、一点透視図法的な立体フォントによる“TOHO”ならびに“SCOPE”の文字を配することで、横長になったスクリーンをフルに活かし、インパクトあるロゴを生み出した。「東宝スコープ・ロゴ」のように、自社の社章とワイド・スクリーンのロゴを同一画面上に提示したロゴ・デザインは、映画史上類稀なものである[2]。

また、日本の映画各社がワイド・スクリーン・ロゴの提示を1958年ごろまでで止めてしまったのに対し、東宝は継続して東宝スコープ・ロゴを使い続けた。つまり、他社がワイド・スクリーンのために用いたロゴマークとは異なり、東宝スコープ・ロゴは作品冒頭に現れた回数が相対的に多く、東宝スコープ・ロゴは文字通り(映像通り)、1950年代末から1960年代半ばにかけての東宝の「顔」であったと言えるのである[3]。近年ではこのことをうまく利用した映画作品も存在する。2005年の『ALWAYS 三丁目の夕日』(山崎貴監督)がそうで、同作冒頭では、通常の東宝マークが映された後、それに続くようにして東宝スコープ・ロゴが映され、さらにそれがロゴ・デザインに相似した、オーディオ装置に付けられた装飾品へと移行していくという演出がなされている【図2】。

【図2】『ALWAYS 三丁目の夕日』 冒頭(左上:0分2秒、右上:1分1秒、左下:1分9秒、右下:1分16秒)

ここでは、東宝スコープ・ロゴが懐かしむべき対象たる「古き佳き昭和」のイメージを喚起する装置として、物語の導入部分に設定されている。東宝スコープ・ロゴはもはや社章としてその役割を果たすことはなく(『ALWAYS』の冒頭で、わざわざ東宝マークに続いて東宝スコープ・ロゴが示されるのはそのためである)、物語の舞台である昭和30年代の東京へと観客の郷愁を駆り立て、物語世界へと誘う存在として象徴的に用いられているのである。

ところで、東宝スコープ・ロゴが使われなくなるのは、1965年公開作品からである。どうしてこの年から東宝スコープ・ロゴが使われなくなったのかは判然としない。しかし、同年2月に公開されたワーナー・ブラザーズと(東宝の系列会社であった)東京映画による合作映画『勇者のみ(None But the Brave)』(フランク・シナトラ監督[4])が「パナヴィジョン(Panavision)」方式で製作されたのを機に、全作品で切り替えられた可能性が考えられる[5]。また、東宝は1969年の『御用金』(五社英雄監督)において、日本映画で初めてパナヴィジョンを採用し、以降の東宝作品では(シネマスコープ・サイズの作品では)主にパナヴィジョンが用いられた。結果として東宝スコープは、パナヴィジョンにとって代わられたのである(この「パナヴィジョン」という名称は、この後重要になるので、覚えておいていただきたい)。

かわって、20世紀フォックス・ファンファーレの場合はどうであろうか。

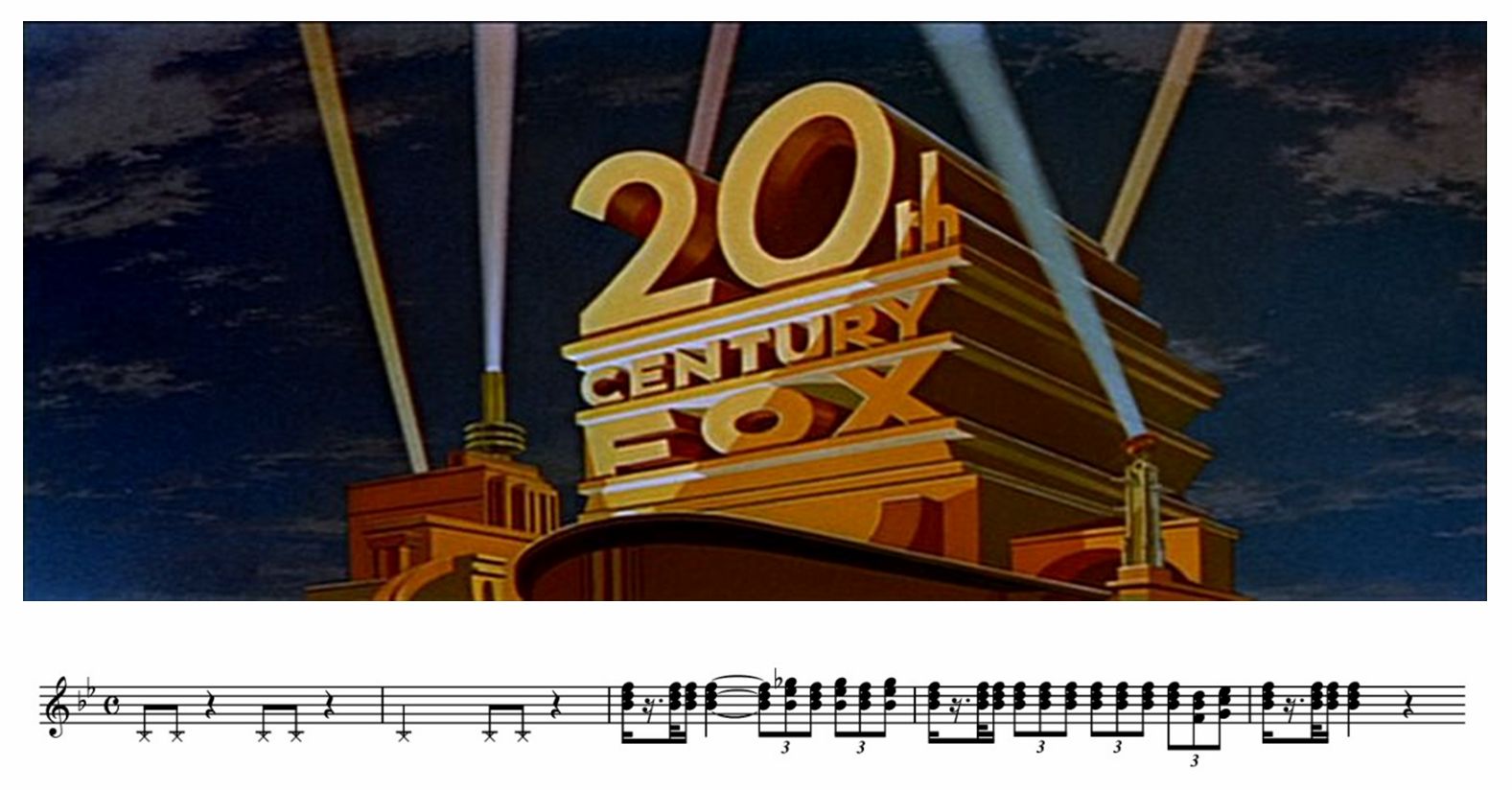

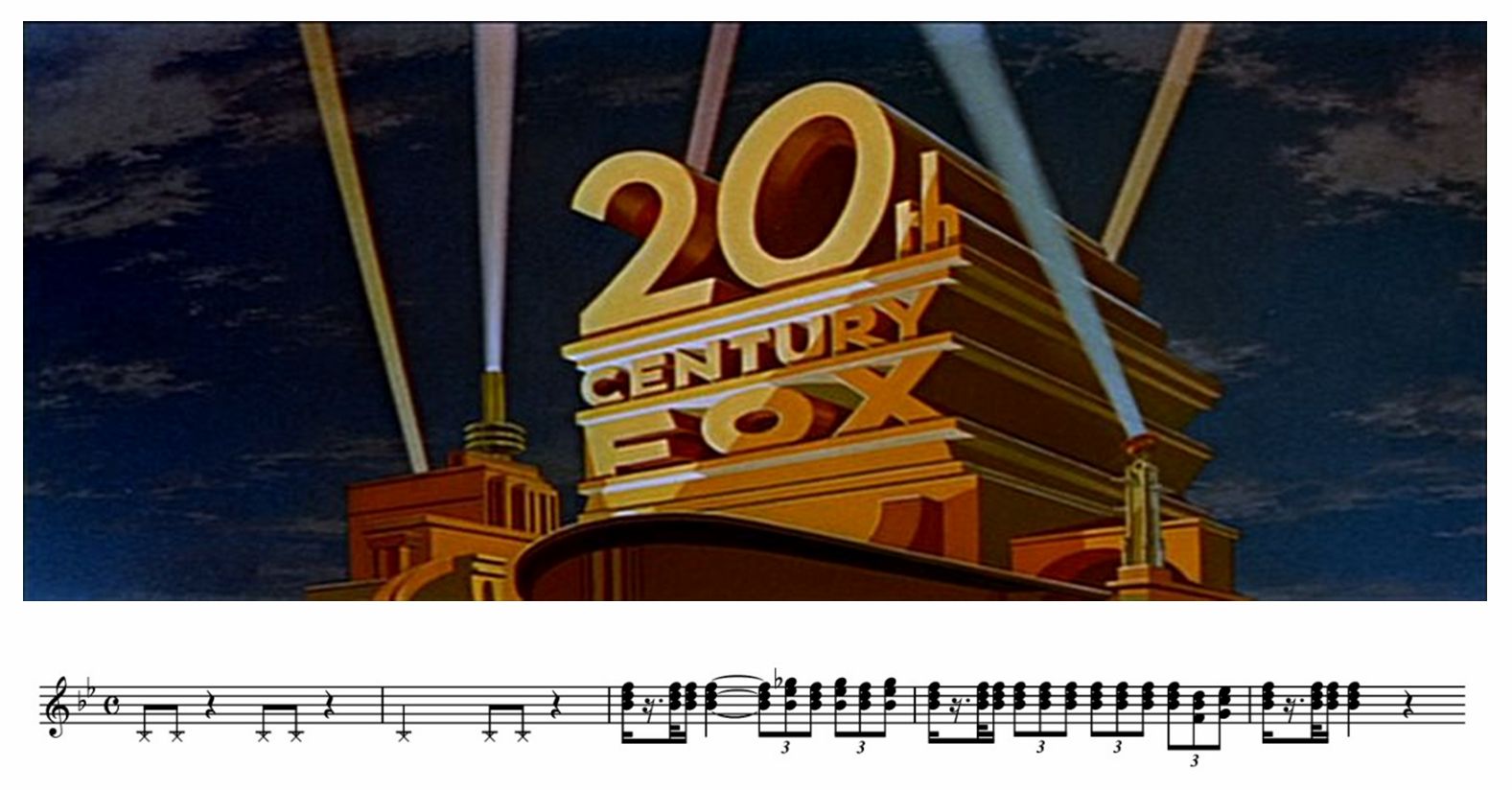

恐らく、読者のみなさんが思い浮かべられた20世紀フォックス・ファンファーレは、以下の【譜例1】のような形のものではないだろうか。

【譜例1】現行版(=ロング・ヴァージョン)20世紀フォックス・ファンファーレ(主旋律部分のみ採譜)

実は、このアルフレッド・ニューマン作曲によるファンファーレは、始めから現在のような形ではなかった。演奏時間約20秒、楽譜にしても僅か9小節である現行版を、曲の前半と後半に敢えて分けるならば、始めから5小節目の3拍目までと、5小節目の4拍目から終わりまでに分けられるが、1935年に20世紀フォックスが発足した当初に用いられたファンファーレ[6]は、【譜例1】の前半のみが奏されていたのである。ではこのファンファーレは、如何にして現在のような形になったのであろうか。実際の作品でそれを確かめるのが良いだろう。例えば、1954年の『帰らざる河(The River of No Return)』(オットー・プレミンジャー監督)の冒頭ロゴ部分を見てみよう。

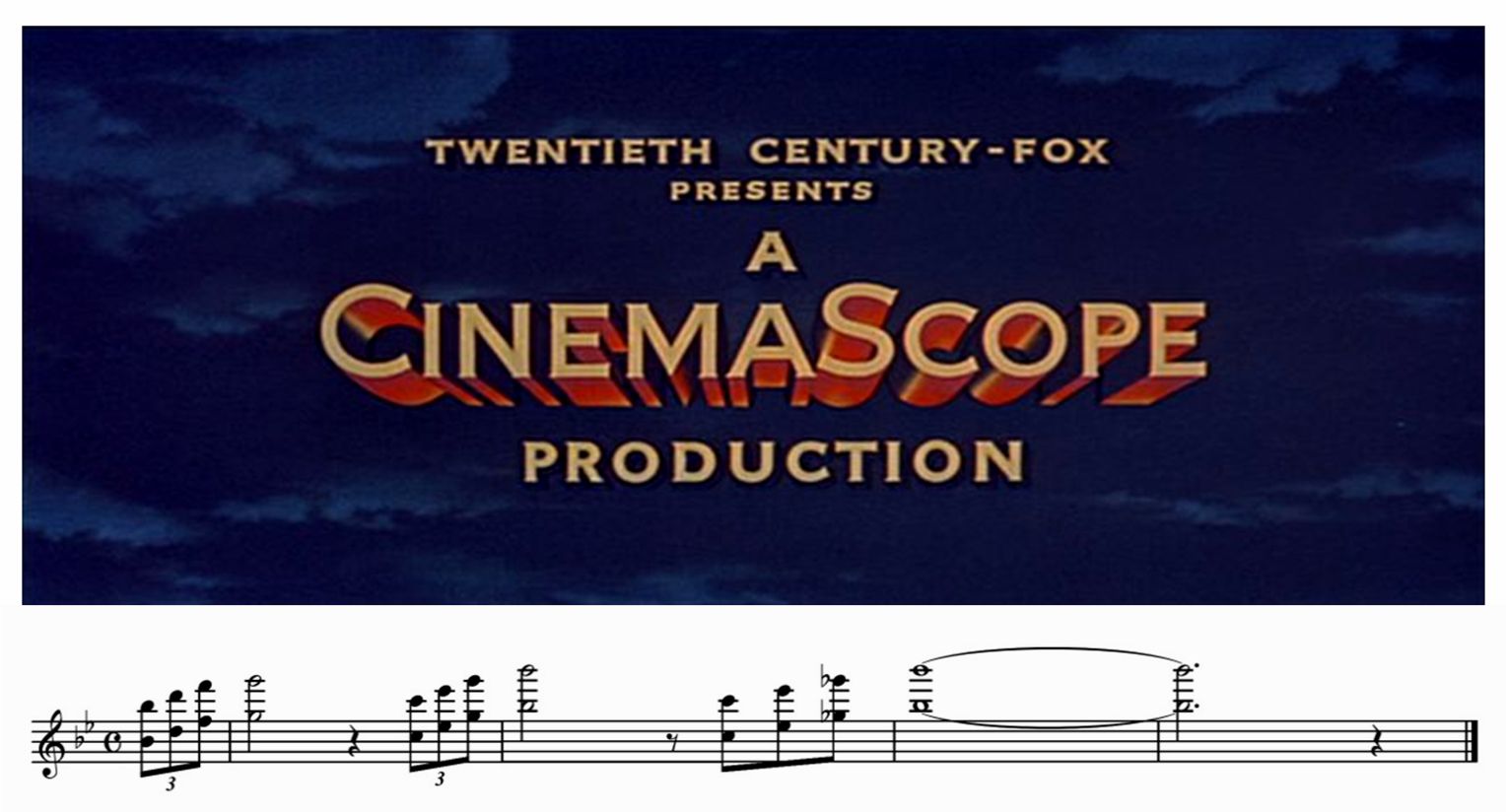

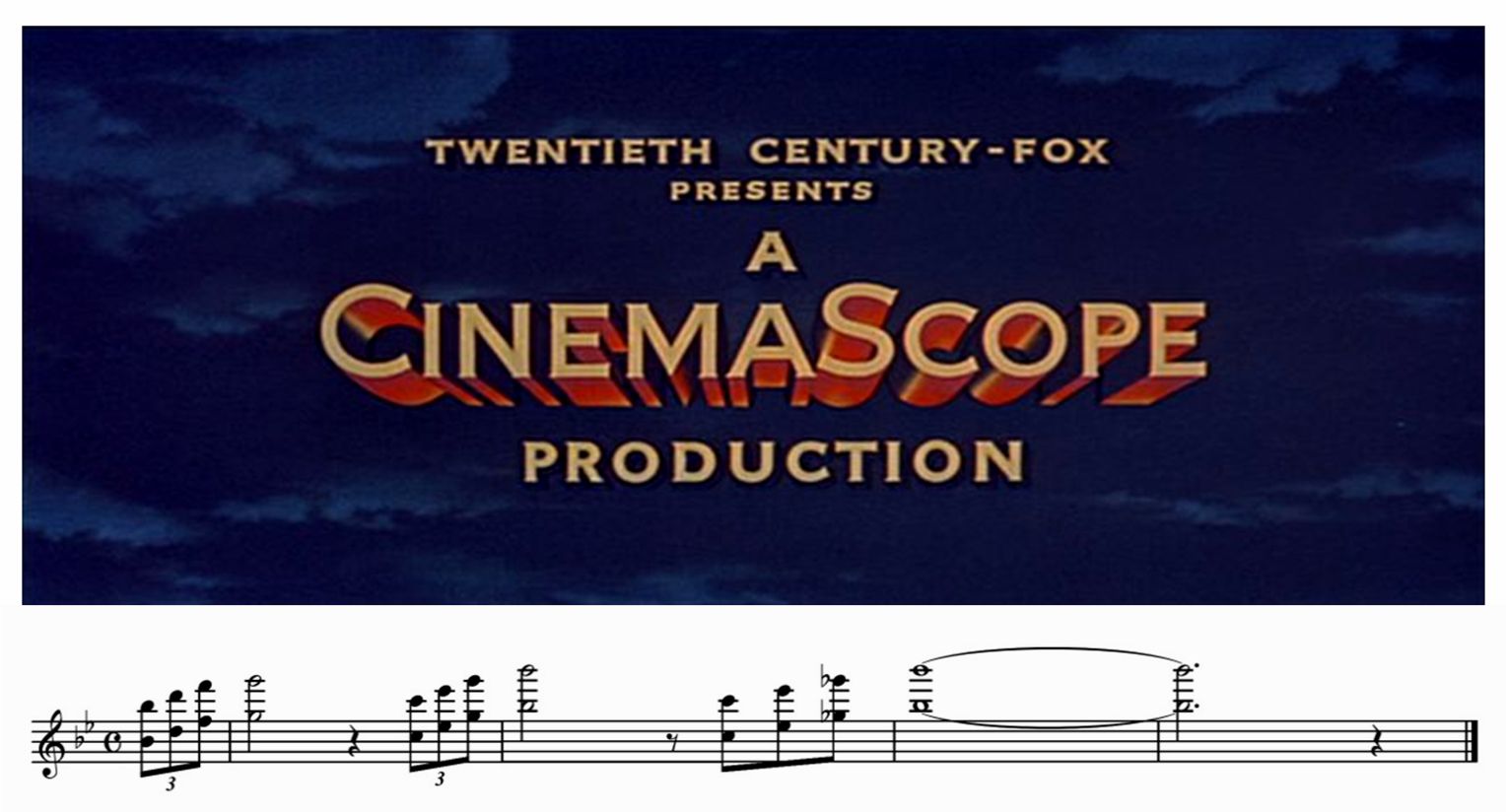

黒味の画面から、スネア・ドラムの特徴的なリズムに導かれて、シネマスコープ画面(画面縦横比2.55:1)に20世紀フォックス社のロゴが映しだされる。そして、画面がディゾルヴしていくと、“TWENTIETH CENTURY-FOX PRESENTS A CINEMASCOPE PRODUCTION”のクレディットが画面に大きく映される。その画面がフェイド・アウトすると、映画本篇の始まりである。

このオープニングを、音楽に注目してもう一度見てみると、先に【譜例1】にて赤枠で示した部分が20世紀フォックス社のロゴ部分に該当し【図3および譜例2】、シネマスコープ・クレディットが映される場面は赤枠より先の部分に該当する【図4および譜例3】。つまり、赤枠以降に追加された音楽が、シネマスコープ・クレディットの映像にそのまま対応していることが分かる。つまり、現在知られている形の20世紀フォックス・ファンファーレは、20世紀フォックスがテレヴィジョンの大攻勢に対して繰り出したワイド・スクリーン方式シネマスコープのために生まれたのである。なお、この「ロング・ヴァージョン」のファンファーレが初めて採用されたのが『帰らざる河』であるとされる[7]。

【図3および譜例2】シネマスコープ版20世紀フォックス・ロゴと該当部分の楽譜

【図4および譜例3】シネマスコープ・クレディットと該当部分の楽譜

シネマスコープはアナモルフィック・レンズ以外に専用機材を特に揃える必要がない簡便さから、ワイド・スクリーンの業界標準となったが、初期のシネマスコープはアナモルフィック・レンズの性能が低く、画像に歪みが出るなどの弊害を生じた。そして、シネマスコープよりも性能の良いアナモルフィック・ワイド方式であるパナヴィジョン[8]が1960年代初頭に登場すると、シネマスコープの開発者である20世紀フォックスも、1960年代半ばからパナヴィジョンの導入を開始し、1967年の『おしゃれスパイ危機連発(Caprice)』(フランク・タシュリン監督)を最後に、シネマスコープの使用を停止した[9]。それに伴って、シネマスコープ・クレディット用に追加作曲されたロング・ヴァージョンの20世紀フォックス・ファンファーレも使われなくなり、ファンファーレはかつてのヴァージョンに戻ったのである[10]。シネマスコープとロング・ヴァージョンの20世紀フォックス・ファンファーレは、東宝スコープと同じく、否東宝スコープよりも大きな影響をパナヴィジョンから受けて、姿を消したのである。

ロング・ヴァージョンのファンファーレが再登場するのは、1977年公開の『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望(Star Wars Episode IV: A New Hope)』(ジョージ・ルーカス監督)であるとされる[11]。シネマスコープ作品に固執して使用されていたファンファーレが、なぜ再び用いられるようになったかという理由は明らかではないが、かつてシネマスコープに与えられていた価値が有力でなくなったことは、理由の一つとして考えられるだろう。ワイド・スクリーンは映画が新たなライヴァルであるテレヴィジョンに対抗するために導入されたが、さらに時代が下って、映画がテレヴィジョンと平衡する状況に至り、かつてほど撮影フォーマット(カラー/モノクロ、スタンダード/ワイド、35mm/70mmなど)にこだわる必要がなくなった、さらに言えば、テレヴィジョンに対抗する手段としてワイド・スクリーンが用いられることがなくなったのである。もはや「シネマスコープ専用に作られた」という理由でロング・ヴァージョンのファンファーレを封印し続ける意味が見出せなくなり、「解禁」に至ったと考えられるのである。

結果として、東宝スコープ・ロゴと20世紀フォックス・ファンファーレという、映画史上類稀な二つのロゴは、パナヴィジョンの登場と交代するような形で映画史から(一旦)退場したと言うことができるだろう。既存のアナモルフィック・ワイドよりも格段に優れたパナヴィジョンの登場は、アナモルフィック・ワイドの技術的水準を高めただけではなく、視聴覚媒体たる映画の視覚面および聴覚面で特徴的な二つのロゴ・マークを終焉させることに、図らずも影響を与えたのである。

[1]当時の日本映画では「東映スコープ」「大シネスコ(新東宝スコープ)」「大映ヴィスタヴィジョン」「東宝スコープ」「(松竹)グランドスコープ」「日活スコープ」などといった方式が出現した。なお、日本映画におけるワイド・スクリーンの導入については、藤原征生「日本映画における「大型映画」の導入」(『美術科研究』(30)、pp.175-186、大阪教育大学美術教育講座・芸術講座、2013.3)をご確認いただきたい。

[2]香港のショウ・ブラザーズも酷似したデザインのロゴを用いているが、恐らく東宝スコープの方が早く採用されたと考えられるため、東宝スコープ・ロゴの模倣である可能性が高い。

[3]社章とワイド・スクリーンのロゴを組み合わせることで、自社開発である(日本映画で、東宝以外の他社が用いたワイド・スクリーン規格は、すべて海外製のシステムである)ことの矜持を保ち続けたとも考えられよう。

[4]同作は、歌手・俳優であるフランク・シナトラ唯一の監督作品である。

[5]現在同作のソフトは海外盤DVDが入手可能(Warner Home Video)であるが、オープニングにはワーナーブラザーズ・ロゴが示される(それも、WBマークの前にかかる帯の部分が通常の英語表記(WARNER BROTHERS)ではなく『ワーナーブラザーズ』と片仮名表記されている特別ヴァージョンである)だけで、東宝マークは登場しない。これはDVDの発売元がワーナー系列の会社であるための措置であると考えられる。同作公開当時に、東宝が発行していた社報『東宝映画』に、新作紹介として『勇者のみ』が紹介されていることは、同作が東宝系列で封切られたことを示す根拠の一つとして有益だろう。

[6]そもそも、この時用いられたファンファーレは、旧20世紀映画のファンファーレとして作曲されたと考えられる。言うまでもなく、20世紀フォックスは20世映画とフォックス映画が合併して設立されたものである。

https://archive.org/details/The.House.of.Rothschildにおいて公開されている、1934年の『ロスチャイルド(The House of Rothschild)』(アルフレッド・ワーカー監督)の冒頭では、"20th CENTURY PICTURES, inc.”のロゴ――このロゴが20世紀フォックス・ロゴの原型であるとすぐに分かる――と共に、20世紀フォックス・ファンファーレとほぼ同じファンファーレが流れる。つまり、20世紀フォックスはロゴ・マーク、ロゴ・ミュージック共に20世紀映画のものを流用していると考えられるのである。

[8]20世紀フォックスのライヴァル会社であるMGM(メトロ・ゴールドウィン・メイヤー)のカメラ部門から独立したパナヴィジョン社が開発した。

[10]例えば、パナヴィジョンが採用された1965年の『砲艦サンパブロ(Sand Pebbles)』や、1967年の『いつも二人で(Two for the Road)』では、冒頭ロゴの背景には旧ヴァージョンのファンファーレがあてがわれている。

また、非シネマスコープ作品にはロング・ヴァージョンのファンファーレを使用しないという姿勢は、70mm作品においても徹底している。20世紀フォックスは1958年に70mm方式トッドAO(Todd-AO)の権利を買い取り、以降自社の70mm作品には専ら同方式を用いてきたが、同社で製作されたトッドAO作品の中で、例えば1960年の『カンカン(Can-Can)』では、ロゴ・マークのバックにはショート・ヴァージョンのファンファーレが付されている(ただし、恐らくこの映画用に新しく6チャンネル・ステレオで収録されたものである)し、1968年の『スター!(Star!)』では、物語内映画の冒頭とリンクさせて、カラー/70mm/6チャンネル・ステレオの画面上で、モノクロ/スタンダード/モノラルの20世紀フォックス・ロゴとショート・ヴァージョンのファンファーレが示される。このように、20世紀フォックスで製作された70mm作品は、それぞれロゴ・ミュージックを付けないか、旧ヴァージョンのファンファーレを流用する等の処理がなされている。このことは、ロング・ヴァージョンのフォックス・ファンファーレがシネマスコープ専用であったことを逆説的に示していると言えないだろうか。