はじめに――映画における音響技術発達史を研究するということ

本稿は、日本映画において立体音響(ステレオフォニック音響)[1]がどのように導入されたのかを概観する映画音響技術史的試論である。

これまでに、日本語(あるいは日本語訳)による文献に限定してみても、クルト・リース『レコードの文化史』(佐藤牧夫訳、音楽之友社、1968)、岡俊雄『レコードの世界史――SPからCDまで――』(音楽之友社、1986)、森芳久・君塚雅憲・亀川徹『音響技術史~音の記録の歴史~』(東京藝術大学出版会、2011)といった、録音再生技術の発達史についてまとめた文献は、いくつか出版されている。しかし、これらはその多くがタイトルに「レコードの」と冠している通り、レコード(あるいはコンパクト・ディスク[以下CD])分野における技術発達史に終始しており、映画分野における発達については補足的説明にとどまっている感がある。また、1997年には、日本映画テレビ技術協会によって『日本映画技術史』が編纂され、映画技術史が体系的にまとめられようとする機会にも恵まれ始めた。しかし、『日本映画技術史』には詳細をきわめた映画技術史年表が付随しているものの、その作成が1955(昭和30)年で中断している。これの意味するところは、日本映画において1957(昭和32)年に始まったワイド・スクリーン化を年表に盛り込めていないということであり、ましてや(とりわけ日本映画における)立体音響の導入と発達の歴史については、体系的にまとめられたり議論の対象になるということは、ほぼ皆無であった。今まで等閑視されてきた映画技術史的事項(そもそも、映画技術史研究自体、映画学研究においては傍流のように思われている節があろう)に着目すること、まさしくこのことに本稿の独自性ならびに存在意義があると言えるだろう。

映画における音響技術史は、レコード(あるいはCD)・(ラジオあるいはテレヴィジョン)放送・映画の三分野にまたがった包括的な技術発達史の一端をなすものである。つまり、映画における音響技術の発達史を研究するということは、録音技術全般の発達史を研究することに換言される。トーマス・アルヴァ・エディソン(1847-1931)が1877年に円筒式フォノグラフを開発して以降、音声は記録・再生が可能になった[2]が、映像そのものに同期した音声が伴なわれなかったサイレント映画の時代から、映画を取り巻く音環境は録音技術の恩恵に与るところ大である[3]以上、録音技術史そのものを概観する必要があることは明らかである。

端的に述べて、録音技術の発達史には2つの潮流が存在すると言っていい。まず一つに「録音可能時間の長時間化」があり、もう一つに「音質の向上」がある。一方には、より長時間継続して録音可能な媒体の開発を目指す流れがあり、もう一方には、原音により忠実な録音・再生法の完成を目指す流れがある。これら二つの流れがいわば車の両輪のごとく働きあうことで、録音技術史は発展を遂げてきた。1877年の円筒式フォノグラフの開発、そして1887年の平円盤式レコードの開発以降、現在まで録音メディアの中心的存在はレコード(1980年代以降はそれがCDに取って代わられる[4])だったため、録音技術の発達はレコードにおける録音を中心になされてきたと言えるが、その技術的発達はレコード分野内だけに収まるものではなく、時に他分野の技術を取り込みながら――そしてレコード分野の技術が他分野に影響を及ぼしながら――なされていった。

映画の方面に具体例を求めてみよう。例えば、映画史的には1927年公開の『ジャズ・シンガー(The Jazz Singer)』によって齎されたとされるトーキーの実用化[5]は、その3年前である1924年にレコード録音に導入された、マイクロフォンを通じて音声を電気信号として記録する電気録音[6]の存在なくしてはあり得なかった。『ジャズ・シンガー』を製作したワーナー・ブラザーズがディスク式トーキー(sound-on-disc)「ヴァイタフォン(Vitaphone)」をウェスタン・エレクトリックと開発したこと、言いかえれば、映画会社と電気録音システムの開発元たる電機メーカーが、レコードの録音システムを流用したトーキー・システムを共同開発したという事実は、映画産業とレコード産業の結びつきを如実に示している。そもそもさらに遡れば、電気録音の実用化には電気信号を検知可能なレヴェル(信号を何らかの形で記録できるレヴェル)にまで増幅できる三極真空管の開発が不可欠であった。そして、三極真空管の原理を応用して作られた光電管(ライトヴァルヴ)は、電気信号の強弱を光の強弱に変換させるという機能によって、フィルム式トーキー(sound-on-film)の技術的基盤となったのである。このように、トーキー映画が実用化に至るまでには、さまざまな技術的基盤が一つずつ着実に整えられる必要があり、その技術的基盤は映画以外の他分野でなされてきた蓄積に多くを拠っていたのである。裏を返せば、「映画における音声技術の発達史」を語るということは、映画技術史を辿るだけでは全く不十分だということになる。

そこで、本稿のメイン・トピックである映画における立体音響の発達史の前置きとして、録音技術史における立体音響そのものの発達史から、本稿を始めていきたいと思う。

1. 録音史における立体音響の発達と、その映画への導入――日本映画界への導入以前

1.1 立体音響と光学録音

立体音響とは、原音に近しい立体感をもって録音・再生することができる音響技術のことである。

人間や他の動物の耳が左右に二つ付いているように、立体的音場の録音・再現には最低2つのチャンネルが必要である。この原理は、1881年のパリ電気博覧会において、クレマン・アデール(1841-1925)によってなされた、博覧会のパヴィリオンとパリ・オペラ座(オペラ・ガルニエ)を電話通信回線で結んだ音声転送実験で偶然見つかったと言われている[7]。この実験によって、位相の異なる2つの音声をそれぞれ独立した回線から同時に再生させると、立体感のある音場が再現できる、という立体音響の基本原理が確認された。しかし、当時の技術は、音声を立体的に記録・再生することはおろか、音声を忠実に記録・再現できるほど成熟していなかった。実験がなされた1881年当時は、エディソンが円筒式フォノグラフを開発して4年後であり、蝋管式レコードが実用化されてから日が浅かったどころか、蝋管式の競合方式で、その後録音媒体のデファクトスタンダード(業界標準)となる平円盤式レコードすら未開発であった。つまり、音声の記録・再生技術を取り巻く環境は極めてプリミティヴな状況にあったのである。

トーキー映画が実用化されるためには映像と音声の精密な動機が不可欠であったように、立体音響の実用化には、位相の異なる最低2つの音声トラックの正確な同期と、できる限りの高忠実度(high fidelity)での音声記録・再生技術の実用化が不可欠であった。そして、技術的正確さは、技術の安定した供給によって実現可能となる。すなわち、技術の規格化である。技術の規格化が進んでいない状況では、新技術が発達するような状態へ至ることは難しいのである。フレーム・レートが毎秒24コマに固定される以前のサイレント期の映画では、撮影速度(撮影機が一秒あたりに撮影するコマ数)や映写速度が作品や場面によってさまざまに異なっていたように、当時レコード盤の回転数も会社あるいはレーベルによって異なっていたのである。

録音の規格化が加速するのは、1925年初頭に米英コロムビアや米ヴィクターなどのメイジャー・レーベル各社が一斉に導入した電気録音によって、レコードの回転数が毎分78回転に一応定められて以降である。しかしながら、シェラック[8]製の壊れやすい円盤に刻み込まれる1本の音溝に、最低でも2つ以上の異なる音声チャンネルを記録し、さらにそれを忠実に再生させるには、高度な技術が必要であった。電気録音によって音声を安定した速度で記録できるようにはなったものの、立体音響の実現にはまだまだ遠く及ばず、試行錯誤が繰り返された。

現存最古の立体音響記録は、1932年に米ベル電話研究所(Bell Telephone Laboratories;ベル研究所とも)によって行われた、レオポルド・ストコフスキー指揮フィラデルフィア管弦楽団の演奏会の抜粋録音である[9]。しかし、立体音響が手軽に楽しめるような状況、端的に言えば、最も人口に膾炙した音声媒体たるレコード分野において、ステレオ音声によるレコードが登場し、一般大衆がそれを気軽に享受できるようになるまでには、さらに約25年の期間を要した[10]。

映画における音声技術の発達史を考える際には、あらゆる録音メディアに亘る広い視野を持たねばならないということは既に述べたが、立体音響は、レコードと映画という二分野における録音技術が双方向的に刺戟し合って発達していったと言える。具体的に言えば、レコード録音が揺籃期を脱しSP盤期にあったころは、トーキー映画の諸技術が立体音響化を先導し、戦中から戦後にかけて、レコード産業において磁気録音が本格化すると、それを受けて映画界も磁気方式を導入し、磁気方式による立体音響を完成させたと見ることができるのである。

映画における立体音響の発達のさらなる前置きとして、トーキー映画技術の発達も大まかに述べておく必要があるだろう。

1926年にワーナー・ブラザーズが『ドン・ファン(Don Juan)』(アラン・クロスランド監督)で初めて用いたトーキー方式「ヴァイタフォン」は、本篇に同期したサウンドトラックを録音したレコード盤を上映時に再生するものだった。ディスク式トーキーの登場に前後して、のちにトーキー映画のデファクトスタンダードとなる光学式トーキーも登場していたが、ディスク式トーキーの方は最初期の光学録音よりも音質が遥かに優れており、さらにディスク式トーキーの機構はレコード録音の技術を応用したものだったため、実用化の基盤が既に完成しており、映画界への導入が比較的容易だったのである。映画のみならず、さまざまな分野で新技術が普及発達していく際に、実用化のための基盤が整っていることが役立つということは言うまでもない。

しかし、ディスク式トーキーは耐久性に問題があり、再生に用いるシェラック製のレコード盤は摩耗しやすく、しばしば上映中に映像と音声がずれてしまうという致命的な短所を持っていた(この問題は『雨に唄えば(Singin’ in the Rain)』(1952)でパロディ化されてお笑い草にさえなっている[11])。そのうちに、フィルム式トーキーの改良が進み、フォックス映画がウェスタン・エレクトリックと「ムーヴィートーン(Movietone)」共同開発し、それが一定の成功を収めると、映像と音声の同期に腐心する必要がなく(光学式は音声と画像が一枚のフィルム・プリント上に文字通り同居する)、さらには面ごとにレコードを掛けかえる必要もないという、ディスク式にはない圧倒的簡便さによって、1930年ごろまでには光学式トーキーが主流となっていった[12]。

光学録音の基本原理は、マイクロフォンによって捉えられた音声信号を光電管によって光の強弱に変換し、その光をフィルムに焼きつけて記録していくというものである。再生時には、音声が焼き付けられたフィルムに光を当てながら再生し、それによってできた光の強弱を光電管が読み取って音声信号を再生する(つまり、光電管を用いて録音時と全く逆向きの作業を行う)。光学録音では、一本の光学式音声トラックにつき一本の光電管がその録音・再生を担っているため、光電管さえ増設すれば、平円盤に一本の針で一本の音溝を刻む電気録音方式の78回転SP盤レコードよりも容易に、新たな録音チャンネルを設定することが出来た。つまり、光学録音は複数の録音チャンネル(マルチ・チャンネル)を要する立体音響録音に有利な方式だったのである。また、当時のSP盤レコードは再生時にノイズが断続的に発生し、収録時間に制約があった(片面約4分半)が、光学録音は再生時の雑音が(比較的)少ないうえに、収録時間の制約にとらわれることもなかった(フィルムを繋げば任意の録音時間に調節することができる)。換言すれば、光学録音はSP盤レコードよりもより高音質かつより長時間記録可能な音声媒体であり、当時の技術水準において、立体音響の実用化に最も優位なフォーマットであった。当然の流れとして、立体音響はまず光学録音の分野で推進されることとなり、光学録音の恩恵を最も被っていた分野、すなわち映画分野において特に顕著に推進されていく(立体音響の開発は、録音技術のハイ・フィデリティ化と長時間化の賜物であることは、これまでに述べた通りである)。

レオポルド・ストコフスキーがベル研究所で立体音響の録音実験を行ったことは既に述べたが、当時用いられたマルチ・チャンネル方式は、改良を重ねて1937年のユニヴァーサル映画『オーケストラの少女(One Hundred Men and a Girl)』(ヘンリー・コスター監督)の音楽録音において、初めて映画製作の現場に導入された(ただし、9チャンネルで録音されたマルチ・チャンネル音声は、上映プリント作成時にモノラル音声にミックス・ダウンされたため、現存する作品はモノラル音声である)。同作以降、1940年代初頭ごろまでには、メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(M-G-M)や20世紀フォックスといったメイジャー映画会社においても、音楽録音に順次マルチ・チャンネル方式が導入されていったことが推定される。『オズの魔法使(The Wizard of Oz)』(ヴィクター・フレミング、M-G-M 1939)や『わが谷は緑なりき(How Green Was My Valley)』(ジョン・フォード、20世紀FOX 1941)といった古典期ハリウッドの映画作品が近年ソフト化されたり、あるいはサウンドトラック盤CDがしばしばステレオ音声で発売されるのは、光学録音の音声素材(音ネガ)がトラックごとに分けられて保存されており、そこから各チャンネルをリミックスしてステレオ版の音声素材を作成することができるからである[13]。

そして、初めてマルチ・チャンネル音声を用いて公開された映画作品は、1940年のウォルト・ディズニーによるアニメーション映画『ファンタジア(Fantasia)』(ベン・シャープスティーン監督)である。同作には、電機メーカーのRCA(ラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ)によって特別に開発された8本 の光学式トラック[14]で録音し、スクリーン裏の3つのスピーカーと、劇場内の壁全体に埋め込まれた合計60個以上のサブ・スピーカーで再生する「ファンタサウンド(Fantasound)」というシステムが用いられた。しかし、上映システムの整備に莫大な費用がかかる上に、折からの戦況悪化の影響を受け、ファンタサウンド方式での公開はごく一部の劇場に留まった。公開翌年の1941年には、従来の設備で上映可能なように音声をモノラルにミックス・ダウンし、初公開時に冗長であると判断された本篇も短縮再編集したヴァージョンが作成され[15]、こちらがアメリカ全土で公開された[16]。後述するように、ドイツでは第二次世界大戦中に立体音響の実験録音が盛んになされたが、同時期のアメリカでは、ファンタサウンドの導入が第二次大戦によって潰えたのと同様に、映画あるいは録音技術への立体音響導入の試みそれ自体も一旦沈静化した。

第二次世界大戦による沈静期を経て、ハリウッド映画における立体音響導入の再活性化の嚆矢となったのは3D映画である。当時ハリウッドは、テレヴィジョンの台頭により映画の観客動員数が急激に減少しており、映画界が客足を奪還するための起爆剤を必死に求めていた。そのような状況で、救世主として白羽の矢が立ったのが3D映画である。『肉の蝋人形(House of Wax)』の公開(1953年4月25日)に合わせて、ワーナー・ブラザーズは「ワーナーフォニック(WarnerPhonic)」と名付けられた、3チャンネル磁気トラックとモノラル光学トラックを組み合わせた4チャンネル立体音響を導入した[17](磁気録音については次項で詳述)。

1.2 磁気録音による立体音響――ワイド・スクリーンとの結びつき

そして、シネラマ以降に起こったワイド・スクリーン・ブームによって、ハリウッド映画に立体音響の導入が定着化される。1952年11月30日公開の『これがシネラマだ(This Is Cinerama)』において初披露されたシネラマは、それまでの「映画」の範疇を遥かに超えるものだった。35mmフィルムを横方向に3本連結させて1つのフレームにし、それを146度に湾曲させたすだれ状の巨大スクリーンに映写することによって得られる映像は大迫力で、その迫真性を音響面から際立たせたのが、7チャンネル磁気録音による立体音響であった。

磁気録音は、磁性体(磁気を帯びた物質で、主に鉄などが用いられる)を塗り付けたテープを一定の速度で走行させて音声を記録する方式で、ドイツの電機メーカーAEGが1935年に「マグネトフォン」第1号機を完成させて以降、第二次世界大戦下のドイツで実用化の段階に達した。磁気録音はSP盤レコードに比べてノイズが格段に少なく、なおかつ光学録音よりも周波数帯域が広いという特性を持っていた[18]。磁気録音は既存の録音媒体に勝る高音質を誇っていたのである。そのうえ、録音と再生に用いる「ヘッド」と呼ばれる部分を増設すれば、1本のテープ上に複数チャンネルの記録が容易にできるため、立体音響の実現に非常に有利であった。さらには、録音テープを切り貼りすることで音源の編集が格段に容易になり、それまでのSP盤や光学録音のように一発録りを強いられることもなく、録音媒体として既存の方式よりもずっと扱いやすい方式であった[19]。マグネトフォンはアドルフ・ヒトラーの演説の収録にも用いられ、昼夜を問わずラジオから流れるヒトラーの演説を傍受した連合国側が、その鮮明な音質から、当時放送局の録音に用いられていたアセテート盤を再生したものではなく生放送だと勘違いし、ヒトラーのヴァイタリティに驚嘆したというエピソードも残している。

敗戦直前のドイツでは、マグネトフォンを用いたステレオ実験録音が積極的に行われており、若きヘルベルト・フォン・カラヤンがブルックナーの交響曲第8番の第4楽章を指揮したものや、ヴァルター・ギーゼキングがピアノ独奏を務めたベートーヴェンの《皇帝》協奏曲の全曲録音が現在でもCDで比較的容易に入手可能である[20]。これらの録音は、一聴したところ1960年代ごろの録音と聴き間違うほどの瑞々しく臨場感のある音質で、戦時下ドイツの産業が到達していた技術的水準の高さを確認できると同時に、磁気立体録音そのものが最初期の時点で殆ど完成の域に達していたことがよく伺える。

磁気録音の技術は、第二次世界大戦後ドイツを占領した連合国軍がマグネトフォンの録音機本体や技術資料を本国に持ち帰り、他国に伝播したとされている(これはミサイルなどの軍事技術や、カラー映画撮影方式アグファカラーについても同じである)。その結果、アメリカでも磁気テープ録音が実用化され、それが1948年頃にレコード録音に導入された。同年には、米コロンビアが毎分331/3回転のLPレコードを発表し、レコードにおけるハイファイ化が一気に加速する。ほぼ同時期に映画の音楽録音にも磁気方式が導入されるが、映画館に流通する上映用プリントは依然光学式音声によるものであった。そして、先述したとおり、シネラマに端を発するワイド・スクリーンの導入によって、映画上映にも磁気方式が本格的に導入される。

シネラマの登場以降、ハリウッドではさまざまなワイド・スクリーン撮影方式が開発された。技術発達の途中で規格が乱立する状況に至った時に、簡便さと精巧さを最大公約数的に兼ね備えた方式がしばしば業界標準化するが、ハリウッドで起こったワイド・ブームにおいて、最も多くのスタジオが採用した方式が、20世紀フォックスが開発したシネマスコープである。この方式は、アナモルフィックレンズと呼ばれる特殊レンズを用いて撮影することで、従来のスタンダード・サイズ(画面縦横比1.37:1)の約2倍の横幅を持つ、2.55:1の画面を得るものだった。また当初は音響面でも従来の映画との差異化を図るべく、スクリーン裏の右・センター・左の3チャンネルとコントロール・トラックを併せた4チャンネルの磁気立体音響を採用した。シネラマの7チャンネルよりもチャンネル数が少ないが、これは、7つのトラックを使わずとも、右・センター・左3つのトラックがあれば、方向感や立体感は十分に演出可能であった(4チャンネル目は、主に調整用トラックとして用いられていた)[21]ということと、シネラマの音響システムは大掛かりなものであったため、広く一般に用いることが困難であったためと推測できる。シネラマは音声トラックが独立し(35mmの磁気テープが丸ごと一本用いられた)、画像と音声が上映時に装置によって同期されるという特殊な機構を持っていた[22]。もちろん、この方式では従来の劇場設備で上映が不可能なため、(仮に従来の設備に改造を施すとしても)最小限の改造で上映可能なように、シネマスコープでは1本のフィルムで画像と音声を賄うようにしたのである。シネマスコープがハリウッドのみならず世界中の映画産業において主要なワイド・スクリーン規格になり得たのは、シネマスコープはシネラマを迫力と簡便さの均衡点に押し下げた縮減モデルだったからであると言うことができるだろう。映画作品はそれ自体「芸術作品」である一方、興行によって製作会社に利益をもたらす「商品」としての価値を持つということを忘れてはならない。映画のための新技術が開発されたとしても、その導入は地域や会社などの「懐事情」によってしばしば左右されるのが、映画技術史の実情である。

シネラマの登場以降、台頭するテレヴィジョンから客足を奪回するためにハリウッド映画産業が繰り出したワイド・スクリーン攻勢は、結果として非常に多種多様な――むしろ「雑多」と言ってしまっても十分なくらいの――ワイド・スクリーン規格を生みだした。それらの規格は、撮影方式や画面サイズ、あるいは映写画面の縦横のアスペクト比はさまざまに異なっていたが、音響面に関しては当初、各方式ともできる限り立体音響を採用するという方針で一致していた。視覚面のみならず、聴覚面でもライヴァルと差異化を図る必要があったからである。

何らかの理由で磁気立体音響を採用できない場合には、米MGMが1950年代初頭[23]に開発した、光学式モノラル音声に「インテグレーター」と呼ばれる装置を用いて電気的操作を加え、3チャンネル(右・センター・左)に振り分けて立体感を出す「パースペクタ・ステレオフォニック・サウンド(Perspecta Stereophonic Sound)」という擬似ステレオ方式が用いられることもあった。ただし、この方式では、光学式モノラルトラックに含まれるすべての音声を台詞、効果音、音楽の別を問わず一様に方向感を付けてしまうため、例えば音楽のみの場面(ただし、ヴォーカルがある場合は除く)や、スクリーンの右から左に銃弾が飛ぶ場面などは高い効果を挙げられたが、台詞がある場面では、左右に揺れてしまって聴き取りづらくなるという難点があった。

かくして、ワイド・スクリーンの導入は、立体音響の映画への導入を大きく進める契機となった。ワイド・スクリーンと(、真性であれ、擬似的なものであれ)立体音響とが一対となって、同時にハリウッド映画界になだれ込んだのである。

2. 日本映画と立体音響

2.1 日本映画とワイド・スクリーン――同時に導入されなかった立体音響

さて、日本映画にワイド・スクリーンが本格的に導入されたのは、ハリウッドに遅れること約5年、1957(昭和32)年のことである。同年4月2日に、東映が『鳳城の花嫁』(松田定次監督)を「東映スコープ」方式で公開したのを皮切りに、新東宝が「大シネスコ」で『明治天皇と日露大戦争』(渡辺邦男監督・4月29日公開)を[24]、大映が「大映ヴィスタヴィジョン[25]」で『地獄花』(伊藤大輔監督・6月25日公開)を、日活が「日活スコープ」で『月下の若武者』(冬島泰三監督・7月9日公開)を、東宝が「東宝スコープ[26]」で『大当り三色娘』(杉江敏男監督・7月13日公開)を、松竹が「(松竹)グランドスコープ」で『抱かれた花嫁』(番匠義彰監督・7月14日公開)を[27]、それぞれ公開している。当時存在した6つのメイジャー会社(松竹・東宝・大映・東映・日活・新東宝)のうち、大映のみヴィスタヴィジョン方式を採用したが、残り5社はすべてアナモルフィック・レンズを用いたシネマスコープ方式を導入している[28]。

既に述べたとおり、ハリウッドにおいては、シネマスコープは磁気4チャンネル立体音響ないしは3チャンネルパースペクタ・ステレオが標準装備となっていたが、ワイド化を果たした当初の日本映画では、東宝がパースペクタ方式を導入した以外、他はすべて従来通りモノラル光学式音声を採用するに留まった。前述のとおり、パースペクタ・ステレオは純粋な立体音響方式ではないため、パースペクタ方式を採用した作品でも、インテグレーターの設備がない劇場では、従来通りモノラル光学式音声で上映されていた。つまり、日本においては、ワイド・スクリーンは立体音響との結びつきをほとんど生みださずに導入されたのである。

この現象の原因として考えられるのは、上映側の設備不足、そして製作側の技術不足である。東宝が東宝スコープ導入に際して業界関係者に向けて発行した『東宝スコープの公開について』という小冊子においても、従来の設備で上映可能なことを強調していることから分かるように[29]、東宝は「従来の設備でも上映可能な立体音響」であることを優先してパースペクタ方式の導入に踏み切ったと考えられる。

実際、ハリウッド以外の地域、例えばヨーロッパでも、シネマスコープやヴィスタヴィジョンは導入されたものの、同時に4チャンネル磁気立体音響やパースペクタ・ステレオが導入されたケースは殆どなかった。パースペクタ方式のためのインテグレータを準備するならばともかく、磁気音声用の再生ヘッドを搭載した映写機を導入するには莫大な費用がかかり、戦後10年足らずの復興途上の国々にとって、それらへの投資は大きな経済的負担となったからである。映画が産業である以上、新しい技術の導入が、それにかかる費用に見合うだけの効果があるのかということは、しばしば大きな問題として起こり得る。この点、日本とヨーロッパはワイド・スクリーンの導入に際する音響面の改革に関してはそれほど差異がないとも言えるかもしれない。しかし、そういった事情を差し引いてもなお日本映画の音響技術発達史の特殊なところは、ワイド・スクリーンとは一緒に導入されなかった磁気立体音響が、ごく一時期であったにせよ、ワイド導入後しばらく経ってやや唐突に採用されたという点である。

2.2 日本映画への立体音響の導入――遅れてやってきた立体音響

日本映画に磁気立体音響が本格的に導入されたのは、ワイド・スクリーンの導入に遅れること4年、1961(昭和36)年1月28日公開の『人間の條件 完結篇(第五部・第六部)』(小林正樹監督)においてである。

同作以前にも、松竹が『東京踊り』(1957年8月10日公開)において、磁気方式による3チャンネル録音を試験導入した際の記事が存在する[30]ほか、同年10月15日に公開された記録映画『イラク・イラン探検の記録 メソポタミア』(日本映画新社製作、東宝配給作品)の一部プリントが4チャンネル磁気立体音響で公開されたという関係者の証言が残っているが[30]、日本の長篇劇映画として、立体音響を用いて公開されたのは、この『人間の條件 完結篇』が初となる。

この作品は、当時所謂「五社協定」の影響下を離れてフリーランスで活動していた俳優たちが中心となって結成した「文芸ぷろだくしょん・にんじんくらぶ」[32]が製作し、松竹が配給を担当したもので、五味川純平(1916-1995)原作の小説を全六部作・総上映時間9時間30分で映画化した超大作の最終作にあたる。音楽や効果音の収録は松竹大船撮影所のダビングステージで行われ、磁気4チャンネル音声の上映用プリントを作成する作業は、当時最新鋭の米RCA社製ミキシング・コンソールを所有していた東京のアオイスタジオで行われた。同作の予告篇では、「大松竹が、七億の巨費と三年の歳月をかけ、絢爛五大スタアを擁し、本邦初の立体音響映画としてここに送る」と高らかに謳われており[33]、「日本映画史上、立体音響一番乗り」を果たした松竹の誇らしげな様子が伺える。

『人間の條件 完結篇』の音響設計として特筆すべき点は、20世紀フォックスが手掛けた初期のシネマスコープ作品と同様に、音楽のみならず台詞や効果音なども3チャンネル音声で収録していることである。しかし、シネマスコープの本家20世紀フォックスでも、1957年ごろまでには音楽を3チャンネル、台詞や効果音その他はモノラルでそれぞれ収録することが一般的となっていったことから分かるように、台詞や効果音も3チャンネルで処理することは技術的にかなりの煩雑さを伴う[34]。当然、『人間の條件 完結篇』においても収録時にさまざまな苦労話が存在し、当時同作の録音技師を務めた松本隆司は、『人は大切なことも忘れてしまうから――松竹大船撮影所物語』において、以下のように証言している。

――ロケの時の効果音収録もステレオでしたね。

松本 ええ、必ずマイク三本使ってましたからね。だから登別あたりでカラスの鳴き声録るっていったら、朝の六時ぐらいから夕方まで一日山の中でねばって録ったんですけどね。

[中略]

――マイク三つでアフレコは、大変だったなあ。

松本 大変だったですねえ(笑)。効果のナマ音やるにもね、旧ダビングステージでね、土を表から運んで一尺ぐらいの厚さに敷いて……

――カーテンで囲んでね、マイク三つ下げてさ。捕虜の行進の時なんか日本人と外人のエキストラ円形に歩かせてさ……

松本 (笑)ワンカットずつ……千何百カットありましたよ。しまいにポジが擦り切れて……(笑)。ああしないと方向性がちゃんと録れなかった。

――本来ステレオ撮れない機材でもって工夫しながらやったということですか。

松本 そういうことです。『人間の條件』は、ステレオの道を開いたっていうことになりますかね。

――ザキさん(西崎)に言わせれりゃ、「あれは、監督に黙ってやっちゃったんだよ」って笑ってました。あのアオイにあるミキシングの機械がないとできなかったわけですか。

松本 できなかったですね。あれはたしか『人間の條件』のためにね、アオイの井上さん(当時のアオイスタジオの技術担当重役)が作ってくださったといっても過言ではない、と思いますよ。[35]

しかしながら、松竹は苦労しながら『人間の條件 完結篇』で日本映画初の立体音響を手掛けたものの、同作に続いて立体音響を用いて作品を手掛けることはなかった。

映画技術史的には、松竹と言う映画会社は、一番乗りを果たすものの、その後が続かない会社と定義づけられよう。トーキー、カラー、ワイド・スクリーン、立体音響といった映画技術の発達史の中で、土橋式トーキー(1931年の『マダムと女房』で初採用)がそれなりの成功を収めた以外は、外式発光リヴァーサル方式のフジカラー(1951・『カルメン故郷に帰る』)や、自社開発によるシネマスコープと同規格のワイド・スクリーン方式である松竹グランドスコープ[36](1955・『レビュー誕生』)、あるいは同じく自社開発による、米RKOのスーパースコープと同規格であると推定されるワールド・スーパー・グランドスコープ(開発頓挫)、そして磁気立体音響(1961・『人間の條件 完結篇』)――と、「日本映画技術史上初」を松竹が製作(あるいは配給)した作品が占めているものの、開発そのものが頓挫してしまったものか、仮に採用されたとしてもその後の継続した採用はない方式――有り体に言えば、「失敗」した方式――ばかりなのである。映画技術史的観点からみると、松竹は往々にして情けない「技術一発屋企業」に堕しているきらいがある。

それでは日本映画に立体音響を――たとえそれが一時的なものであったにせよ――どうにか根付かせようとし、日本映画の技術発展に大きく貢献した企業はした企業はどの会社なのであろうか。

3. 立体音響へのあくなき挑戦――東宝の取り組み

3.1 「映画技術会社」としての東宝

前項の問いに答えを与えるならば、すなわちそれは東宝であると言えよう。

東宝は1932(昭和7)年の成立[37]以来、映画にかんする技術を貪欲に自社開発することに取り組んできた会社である。戦前には、2原色式カラー「東宝カラー」、1950年代初頭に3D方式「トービジョン」を、それぞれ試作ながらも開発しているし、1957年の邦画へのワイド・スクリーン導入時には、主要六社中唯一の自社開発によるシネマスコープ・システム「東宝スコープ」を完成させている。殊に、東宝スコープは歪みのなさや解像度の点で本家20世紀フォックスのシネマスコープを凌ぐほどの優秀なもので[38]、東宝スコープ・レンズは東南アジアを中心に輸出もされている[39]。映画作品を製作配給するだけではなく、技術的事項も積極的に開発に携わるという姿勢は、東宝という映画会社が、とりわけ大映や東映といった国内他社よりも、より都会的で洗練されたイメージを持たれる原因の一つであるとも言えるだろう。

立体音響の導入に際しても、東宝と松竹ではその取り組み方が大きく違っていた。

先に挙げた『人は大切なことも忘れてしまうから――松竹大船撮影所物語』における松本隆司の証言や、同じく同書所収の武満徹の証言にもあるとおり、松竹が1961年に『人間の條件 完結篇』において立体音響に取り組んだ際、松竹大船撮影所のダビングステージは「水が出たとき浸水しないように、ピアノが上の方に持ちあがって置いて」あり、「エコーのためのなんか汚い布がいっぱいぶら下がっ」ていて、「最初ステージ入ったら、ホントに汚いのでびっくり」する(同書p.413)ほど老朽化した木造の建物だった。一方で、東宝は1958年初頭にダビングビルを新築し、70mm映画用の6チャンネル音声にまで対応できるような、最新鋭の設備を備えていた。新ダビングビル完成前後の東宝作品、例えば『浮雲』(成瀬巳喜男監督・1955)と、『無法松の一生』(稲垣浩監督・1958年)の録音を聴き比べると、後者の方がより広い空間でより明瞭に録られていることが分かる。

東宝という映画会社が日本映画技術史上で傑出した存在である理由は、あらゆる技術を自社開発によって賄おうという点に集約されるだろう。しかも、その産物の中には「辛うじて使える」といったレヴェルでは決してなく、むしろ(最)高品質と言えるほどの出来栄えを誇るものもあったということが驚異的である。日本映画の技術的発達において、東宝の果たした役割は非常に大きいと言える。

また、東宝は最新技術を製作現場だけでなく、興行の現場にも導入することにも積極的な企業であった。阪急東宝グループ総帥の小林一三(1873-1957)が1952年に渡米した際、ハリウッドで当時公開直後のシネラマを目の当たりにし、日本への輸入を強く希望した。当初シネラマの日本輸入交渉は難航し、一旦は頓挫してしまうが、その間に東宝は代替案としてシネマスコープ作品の輸入交渉を進め、シネマスコープ第一作『聖衣(The Robe)』は1953年末に全国の東宝系劇場で公開された。それに際して、東京の東京宝塚劇場(旧アーニー・パイル劇場)や大阪の南街劇場などにシネマスコープ用スクリーンと磁気立体音響設備を導入したほか、東宝の砧撮影所や系列会社である宝塚映画の撮影所を、カラーやワイド・スクリーンに対応可能なよう改装した。また、1953年4月ごろからはシネマスコープ方式の基礎となるアナモルフィック・レンズの開発にも着手している(これが東宝スコープとして結実する)。さらに、1955年には漸くシネラマの日本誘致にも成功、東京の帝国劇場、大阪のOS劇場をシネラマ専用劇場に改装して『これがシネラマだ(This is Cinerama)』が日本公開された。

このように、東宝は自社の持つ巨大な劇場チェーンを活かして、最新鋭の上映設備を整えていった。そしてこのことが、自社作品に新技術を導入するための重要な下準備となったのである。映画新技術の導入は、製作側(ソフト面)のみならず、配給側(ハード面)の体制が整わなければ円滑に進まない。東宝は、既に導入していた設備を足がかりに、自社の技術革新を進めたのである。

この節の最後にもう一度述べておくと、東宝が磁気立体音響の導入に成功した理由として、一つに高い技術力と新技術に貪欲な社風、もう一つに既に整備された上映体制とそれをバックアップする巨大な劇場チェーンがあると考えられる。

3.2 東宝映画への立体音響の導入

それでは、東宝作品においてどのように立体音響が導入されたのかを見ていこう。

『人間の條件 完結篇』において急遽立体音響の導入を果たした松竹と違って、東宝は立体音響の導入に際しても、堅実に布石を築いてきた。

まず、1960年4月26日公開の『ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐』(松林宗恵監督)の一部音楽を、非公開ながら磁気方式の4チャンネル録音で試験収録し、実験を重ねた(劇場公開は光学モノラル版およびパースペクタ・ステレオ版音声)。この時収録された磁気立体音響版の音源は、東宝から発売された『太平洋の嵐』のDVD(規格品番:TDV-17328D)に収録されており、容易に確認が可能である[40]。

さらに東宝は、1961年7月8日公開の『香港の夜』(千葉泰樹監督)を、全国6劇場[41]で4チャンネル磁気立体音響で試験的に公開している。2014年7月現在、同作の立体音響版プリントの所在は不明である[42]が、本稿執筆にあたっての調査で、この作品の音楽を担当した作曲家の松井八郎が『東宝映画』1961年9月号に「画面の感情に揺れる指揮棒(タクト)」という記事を執筆しており、その中で「最近、『香港の夜』で、四本トラック使用という、日本では初めての立体録音の試みの作品を担当しました[43]」と述べているほか、同記事に、「四本トラックの立体録音をした『香港の夜』」というキャプションと共に、『香港の夜』の一場面が掲載されていることが確認できた。

『太平洋の嵐』における試験録音、『香港の夜』における試験公開を経て、東宝作品に磁気立体音響が正式導入されたのは、1961年7月30日公開の『モスラ』である。同作は全国11劇場において、4チャンネル磁気立体音響で公開された[44]。監督は、『ゴジラ』以降東宝で数多くの特撮映画を手掛けてきた本田猪四郎(1911-1993)、そして音楽は《長崎の鐘》や《君の名は》など、当時数々のヒット曲を生みだしていた古関裕而(1909-1989)がそれぞれ担当した。通常、所謂「東宝特撮」には伊福部昭(1914-2006)によって音楽が付されることが多いため、『モスラ』において「歌謡曲畑」の古関が採用されたことは一種異例であるように思える。しかし本作では、双子姉妹デュオのザ・ピーナッツ(伊藤エミ・伊藤ユミ)演ずる小美人が、大怪獣モスラを自分たちの許へと呼び寄せるために唄う《モスラの歌》が物語の進行上の鍵となるため、作品の音楽設計として、劇中歌を単なる伴奏音楽としてではなく、ストーリーの進行上重要な指標として扱うことが求められる。本田によると、伊福部は歌詞の付いた曲を作ることに難色を示していた[45]。そのため、元々歌謡曲製作に深く携わっていた古関に白羽の矢が立ったと考えられる。また、古関は『モスラ』製作時までに、東宝の常務取締役で同社演劇部門の重鎮だった劇作家の菊田一夫(1908-1973)と既に数多くの作品を共に手掛けており、菊田ならびに東宝との比較的強い繋がりがあったため、起用に至ったとも容易に推測できる。

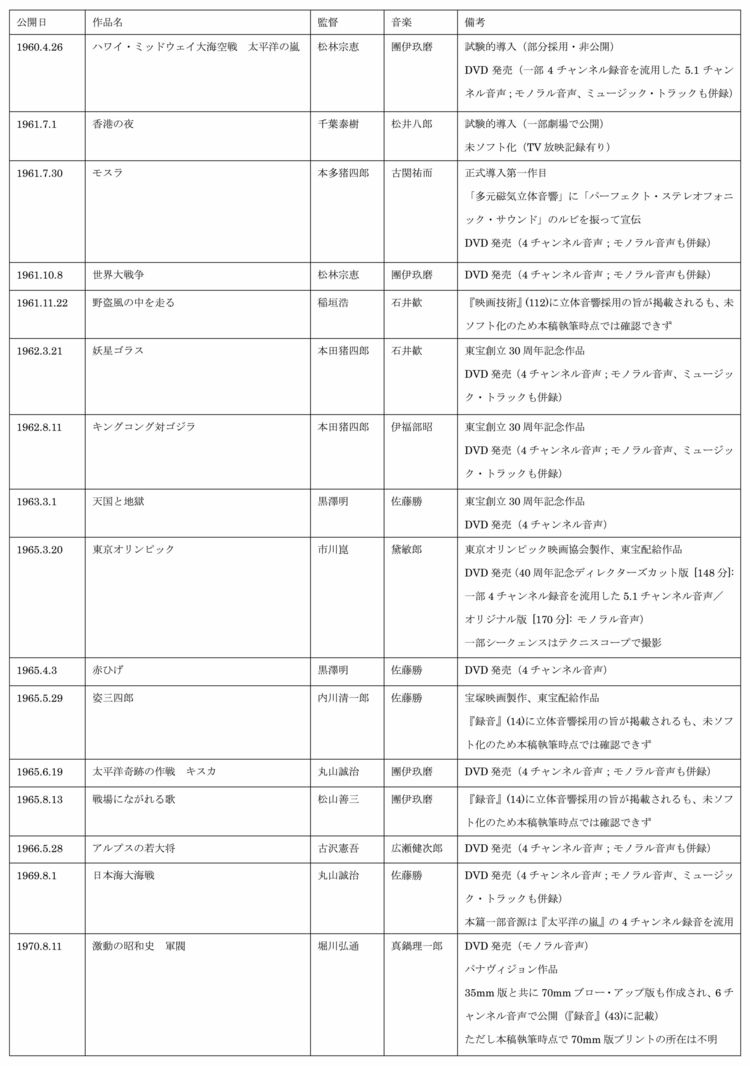

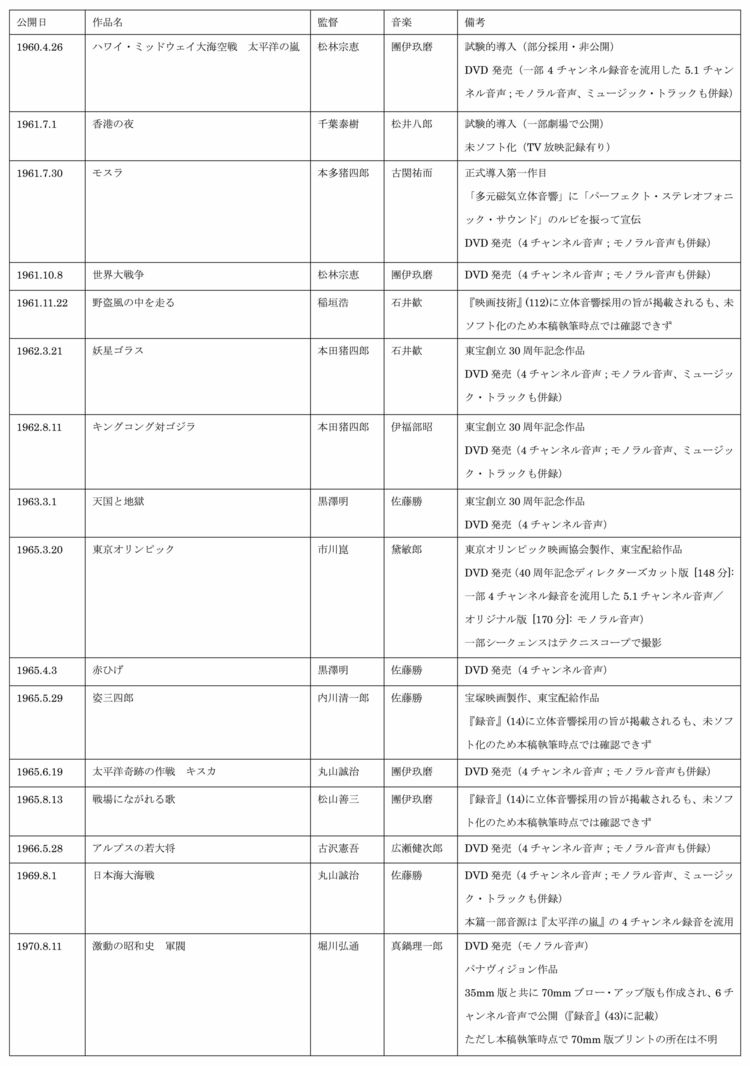

『モスラ』で採用された4チャンネル磁気立体音響システムは、当初「多元磁気立体音響」に「パーフェクト・ステレオフォニック・サウンド」[46]のルビを振って宣伝されていたが、同作以降は、カタカナの名称を伴わない「多元磁気立体音響」の漢字表記がしばしば使われた。現在確認されている限りで、東宝作品(系列の東京映画ならびに宝塚映画などが製作し、東宝が配給を手掛けた作品も含む)では16作品に磁気立体音響が採用されている[47]。ただ、いずれの場合も、劇場設備の都合上、全ての映画館で磁気立体音響版プリントを上映できた訳ではなく、他の東宝スコープ作品と同じく、パースペクタ・ステレオ方式あるいはモノラル光学式音声で上映される場合もあったと推測される。しかし、4チャンネル磁気立体音響でなくとも、パースペクタ方式で立体的に上映されたということは、国内の他の映画会社は皆モノラル音声でしか公開しなかった事実を鑑みれば特筆すべきである。その点で、東宝はやはり映画館における再生環境の変革に貪欲な会社であったと言えるだろう。

3.3 東宝作品に導入された多元磁気立体音響と、その具体的効果――『モスラ』と『天国と地獄』を例に

前項では、東宝が立体音響をどのように導入していったかを歴史的に概説したが、では「多元磁気立体音響」はどのように作品に取り入れられ、どのような効果を挙げたのだろうか。ここで具体的に2つの作品――『モスラ』と『天国と地獄』――を例に挙げて見てみることにしよう。この2作品に共通して言えることは、どちらも立体音響を作品にうまく組み込んで製作されているということである。換言すれば、2作品には立体音響を採用する強い必要性が通底しているのである。

まず『モスラ』についてである。

先述したとおり、東宝は同作において多元磁気立体音響を正式導入している。さらに、本作は米コロンビア・ピクチャーズと海外配給の契約を結び、当時としては異例の全世界同時公開が行われた作品である。出演者もフランキー堺や香川京子、志村喬、上原謙など、当時の人気俳優・女優が多数出演しており、この作品が単なる「怪獣映画(トクサツ)」としてだけでなく、社を挙げて作り上げた大作映画だということが十分にうかがい知れる。国際市場で大々的に売り出さんとする作品で、立体音響を導入しようと考えることは、ごく自然な成り行きだと言える。

とまれ作品の音楽世界は、立体音響の本格導入を告げるにふさわしい色彩豊かなものとなっている。殊にオープニング部分の、東宝スコープマークとそれに連なるクレディット・タイトルを背景に奏でられるメイン・タイトル曲のテクスチュアの厚さは、4チャンネル磁気立体音響で初めて分離良くかつ大迫力で再生されるものだろう[48]。メイン・タイトルでは、インファント島の島民が唄う祈りの歌(弦楽器によって奏される)と、小美人たちが唄う≪モスラの歌≫(金管楽器によって奏される)がいわば対旋律をなすように使われており【譜例】、この細かな処理は、現在発売されている『モスラ』DVDの4チャンネル版音声でははっきりと聴き取れるが、モノラル版音声では幾分くぐもって聞こえ、4チャンネル版ほど明確に聴き取ることができない。また、モノラル版では打楽器やハープなどの旋律がしばしば聴き取れず、4チャンネル版で感じられる音楽の重量感が削ぎ落されてしまっている。

【譜例】『モスラ』(1961)メイン・タイトルより主旋律の抜粋(東宝盤DVD、0分13秒ごろ~0分51秒ごろ)

<譜面上段:インファント島民の祈りの歌、譜面下段:モスラの歌>

また、『モスラ』において立体音響の存在は、音楽設計という実践面のみならず、物語の枠組みそのものにも大きく影響を与えている。

小美人の舞台を中継するのはラジオだけであった。もちろん、『モスラ』という映画の観客は、いままさに目の前でザ・ピーナッツの歌い踊る姿を観ている。そこにわざわざ「ラジオをお聞きの皆さん、正に世紀の神秘です。この光景を耳でしかお聞かせ出来ないのが残念でございます」とアナウンスが入る。そして、ラジオからの小美人の歌を聞いている豪華船がモスラに襲われる瞬間が訪れる。テレビ中継の可能性を排除しながら、当時のテレビでは不可能な高品質の映像と4チャンネルのステレオ音声を提供して、映画の観客に優越感を与える場面となっていた。[49]

小野俊太郎が『モスラの精神史』において以上のように指摘している通り、1954年公開の『ゴジラ』においては作品中でテレヴィジョンの存在が表象されるものの、それから7年後に製作された『モスラ』において、テレヴィジョンがいかなる形においても作品中で表象されることがない。小野の指摘に従うのであれば、同作は高品質のアナモルフィック・レンズによるシネマスコープ・システムたる東宝スコープと、当時の日本映画に漸く導入されたばかりの4チャンネル磁気立体音響でもって、テレヴィジョンに対する映画の優位性を雄弁に説いている。当時の日本の映画観客たちにとって、シネマスコープの横長画面は既に慣れ親しんだ存在となっていた(1960年度には小津安二郎の監督作品『秋日和』ただ一本を除いて、邦画メイジャー六社が製作する全ての日本映画がシネマスコープ化されていた

[50])ことを考えれば、観客にテレヴィジョンに対する映画の優位性を説く際に、新しく導入された磁気立体音響が果たした役割の大きさは容易に想像がつくだろう。すなわち、テレヴィジョンに対する映画の優位性を観客に説くために、『モスラ』において多元磁気立体音響は欠くべからざるものだったと言えるのである。『モスラ』は試験導入された『太平洋の嵐』や『香港の夜』、ましてや立体音響化を「監督に黙ってやっちゃった」という『人間の條件』とは違って、磁気立体音響の導入を確固たる前提として企画・製作された作品だったのである。『モスラ』において、立体音響を採用することは作品の存在意義に結びついている。

続いて、『天国と地獄』である。

日本の映画監督の中でも、黒澤明は早くから自作への立体音響の導入に積極的な姿勢を示していた。1958年10月に発行された東宝の社内誌『宝苑』では、「三本トラックに」という題で、磁気立体音響の早期導入を求めている

[51])ほか、自身初のワイド・スクリーン作品である『隠し砦の三悪人』(1958年12月28日公開)のプレス・シートでも、自作に磁気立体音響を採用することに意欲的な態度を示している

[52])(同作は従来の東宝スコープ作品と同じくパースぺクタ・ステレオ方式で公開され、磁気立体音響は導入されなかった)。

そして、黒澤が自作への立体音響の導入を果たすのが、ここで取り上げる『天国と地獄』(1963年3月1日公開)である。

同作の音響設計で非常に興味深いところは、オープニング・タイトルで音楽が流れたあと、権藤家の運転手の息子進一

[53]が解放される場面まで、音楽が一切流れないという点である。しかも、身代金を投げ出すこだま号に乗るまでは、物語は(ほとんど)権藤邸の内部のみで繰り広げられ、さながら密室劇の様相を呈する。この演出について、西村雄一郎は『黒澤明 音と映像』で以下のように述べている。

中の芝居から外の芝居へ急転する橋渡しとなるブリッジ・カットは、突進してくるこだま号を二千ミリの超望遠レンズでとらえた迫力ある映像である。ワイプによって突然、そのカットが導かれ、急激に場面転換された瞬間、観客の眼にその姿は、巨大な生き物に映り、観客の耳にその音は、怪物の発する巨大な咆哮にも聞こえてしまう。黒澤は、このカットの効果を生かしたいがために、権藤邸をああまで密室化させて観客の意識をギリギリまで引っぱらねばならなかったのだ。[54]

ものすごい列車シーンの興奮がおさまって酒匂川のたもとのシーンに移る。「新一!」と子供の所へ駆け寄る権藤。その瞬間を待っていたかのように、トランペットが、単純なテーマを強烈に吹き鳴らす。タイトル以後、全く沈黙を保ってきた音楽が、この時、堰を切ったように一気に爆発する。瞬間、押さえに押さえられてきた音楽は観客の耳にはものすごい音響となって、絶叫のようにさえ聞こえる。それは、ワイプ・ショットのこだま号の轟音と同じように、溜めていたものを一気に放出する音の心理的なクローズ・アップ効果なのである。[55]

この作品で前半のクライマックスとも言える部分が、上に引用した、特急こだま号から身代金を投げ落とす場面と、それに続く進一少年の解放場面である。ここでは、それまで登場人物の台詞やごく僅かな効果音以外ほとんど無音だった状況から、一気に「音響過剰」と言うべき状況へと物語が急激に展開する。そして、西村が「音響の心理的クロース・アップ効果」と述べている、この力強い効果を極限までに高めるのが磁気立体音響である。進一の解放場面で奏でられるトランペットの爆発的なファンファーレは、光学録音よりも「厚い幕を一枚垂らして聞く位の違いがあ

[56]」り、より広い周波数帯域を持つ磁気録音によってこそより激烈に再生され、より強力にその効果を出すことができるのである。

この効果に関して、驀進するこだま号の場面については、黒澤本人がこのように述べている。

じつをいうと、これは四本トラックの音のプリントで見ると、すごい重量感があるんだ。あの機関車、二千ミリか三千ミリぐらいで撮った、遠くからガシッと。その画面に、実際は四本トラックの音を入れたんです。すごい重さが出るんだな。一本のサウンドで上映すると軽い音になってしまうんですが、四本だとズシンと重い。それがしかも、最初の三巻は権藤家だけ、舞台劇みたいな調子のところへ、いきなり急にガーッと走り出すのだからね。[57]

ここで黒澤は、「舞台劇みたいな調子のところへ、いきなり急にガーッと走り出す」特急こだま号の音響効果は、磁気立体音響版プリントで最大限発揮されると明言している。つまり、黒澤は多元磁気立体音響を念頭に置いて演出を行ったということになる。黒澤は決して「試験導入」のレヴェルではなく、4チャンネル磁気立体音響版プリントで上映されることを前提に作品の音響設計を行ったのである。『天国と地獄』封切り時の劇場用パンフレットにおいても、「かねてから映像+(プラス)音響の面白さを強調していた黒沢監督は、この作品で四本トラックによる立体音響の迫力をねらっている。…(中略)…特にこの音響効果は犯人の声の不気味さ、「こだま」の驀進音、ダイナミックな音楽とその効果を大いに示すだろう。」と説明がなされており[58]、黒澤が磁気立体音響に期待している様子が見て取れる。

また、黒澤は映画史上で「4チャンネル磁気立体音響」を、視聴覚媒体たる映画において極めて映像的に描き出すことに成功している稀有な存在である。

『天国と地獄』に続いて製作され、同じく多元磁気立体音響を用いて製作された『赤ひげ』の予告篇がそれである。予告篇の後半、黒澤は佐藤勝(同作の音楽担当者)と東宝のスタジオ・オーケストラによる録音風景を撮影している。その部分を以下に詳述する。

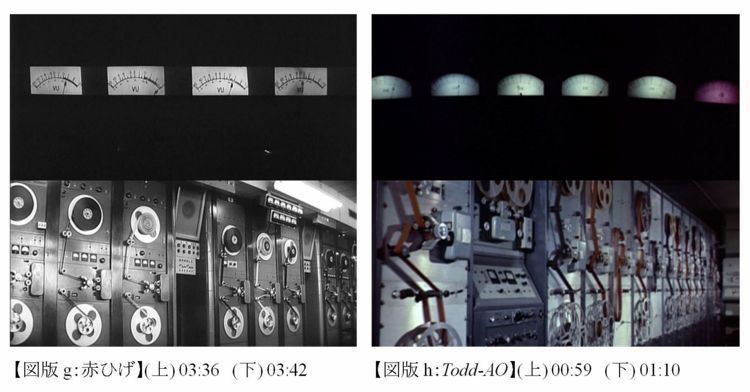

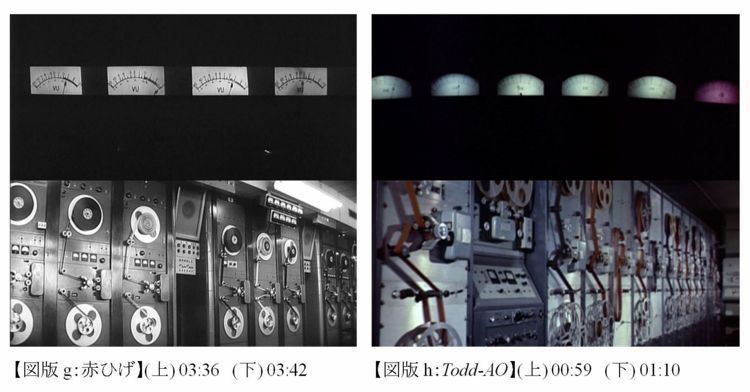

東宝のダビングステージで、ミキシング・コンソール(調整卓)越しに黒澤と佐藤が録音部のスタッフたちと打ち合わせをしている【図版a】。変わって、ステージ全体がロング・ショットで提示される。ステージ奥に設置されたスクリーンに「用意」の文字が映り、佐藤が指揮棒を構えると、スクリーンはカウントダウンを開始する【図版b】。佐藤の指揮によって演奏が始まり、スクリーンは東宝スコープマークなどを経てタイトル画面へと移行する【図版cおよびd】。「赤ひげ」のタイトル文字が出ると、スクリーンのみがクロース・アップで提示され、キャメラは次第にティルト・ダウンしていき、ミキシング・コンソール上の4つのVUメーター(録音メーター)が映される【図版e】。続いて、ダビング・ルームで回り続ける磁気テープのショットが挿入される【図版f】。最後に、黒味に「赤ひげ」「近日公開」の文字が出、予告篇は終了する。

この演出が、70mm撮影方式トッドAOのデモンストレーション映画『ザ・ミラクル・オブ・TODD-AO(The Miracle of Todd-AO)』(1956)の引用であることは明らかである。

『赤ひげ』劇場予告篇(東宝盤DVD:TDV23307D所収)の2分53秒~3分49秒ごろまでと、『ザ・ミラクル・オブ・TODD-AO』(フォックス盤DVD:FXBQE-7020所収)の0分49秒~1分14秒ごろまでを見比べてみると、前者が4チャンネル、後者が6チャンネルと音声出力チャンネル数に違いがあったり(そして音声出力チャンネル数の違いの背景には、前者が白黒・35mm、後者がカラー・70mmという撮影フォーマットの違いがある)、前者はスコアリング・セッションを収めている(後者では音源がはっきりと提示されない)という点では差異こそあれ、針が振れる複数のVUメーターを提示してからダビング・ルームで回転する磁気テープのショットを挿入するという構成は全く同じである。【図版gおよびh】を見比べると、両者が似通っていることが良く分かる。邦画初の立体音響採用作品である『人間の條件 完結篇』の予告篇が、「大松竹が、七億の巨費と三年の歳月をかけ、絢爛五大スタアを擁し、本邦初の立体音響映画としてここに送る」と大袈裟にアナウンスするだけなのに比べれば、『赤ひげ』の予告篇の方が、たとえそれに「元ネタ」があったとしても、4チャンネル磁気立体音響を、実に映像的な手法でもって観客に効果的に提示していることは明らかだろう。これを見るにつけても、黒澤の映画音響に対する鋭敏さが見て取れよう。

おわりに――日本映画における立体音響:東宝の功績と「超特作」の指標としての立体音響

日本映画技術史上、東宝は立体音響の導入ならびにその推進において中心的役割を果たした。東宝が立体音響を推進できたのには理由がある。まず第一に、邦画他社と比べて抜きんでた技術力、そしてそれを支えるスタッフ陣を擁していたためである。東宝は母体がトーキー映画専門会社として出発しているため、新しい映画技術に対して進取の気性に富み、積極的に自社開発を行ってきた歴史がある。立体音響に関しても、他社はその録音ならびにダビング作業を国内外のスタジオに外注せざるを得なかった傍らで、東宝は自社のダビング・スタジオですべてを賄っていたのである。第二に、興行面でも東宝は国内随一の劇場チェーンを誇り、その中に使用可能なシネラマ、シネマスコープ、70mm作品の上映設備を既に有していたことで、予め立体音響版プリントを上映可能な環境が整っていたということである。松竹は『人間の條件 完結篇』で日本映画における立体音響一番乗りを果たしたものの、それを発展させる技術力や積極性、あるいは劇場チェーンなどの素地を持たぬために、立体音響の本格導入の機会を逸してしまった。しかし、東宝は、先だって導入された設備によって上映環境が整備されており、新技術を用いた作品の受け入れ態勢が整っていたのである。これは、『人間の條件 完結篇』の磁気立体プリントが松竹セントラル一館のみで公開された一方で、試験導入である『香港の夜』で全国6館、正式導入第一作目の『モスラ』においても全国11館で立体音響版で上映されたという実績に如実に示されている。そして第三に、上映環境を整えるだけでなく、黒澤明を筆頭とする東宝の映画作家たちは、多元磁気立体音響を活かし、画期的な音響設計による作品を製作し、立体音響を作品に用いる必要性を打ち立てたのである。

ここで、映画において立体音響を用いる意義を考えてみると、先述したリアリティの追求の問題と並んで、よりスペクタキュラーな演出を目指すためということも考えられるだろう。それに付随して、1950年代後半から1960年代当時、映画に採用される立体音響は、ワイド・スクリーンと結びつくことで、他の映像メディアとは違う特別なアトラクションであることの識別子の役割を果たしていたのだとも考えられる。シネラマから始まったワイド・スクリーンは、当初立体音響と不可分だったが、シネラマをより簡便かつ最大限に効果的に縮減したシネマスコープも4チャンネル磁気立体音響やパースペクタ・ステレオを伴っていただが、シネマスコープが映画界におけるワイド規格のデファクトスタンダードとして世界市場に導入されていった時には、「スタンダード」化したシネマスコープに代わって、新しい「大型映画」たる上位概念として登場した70mm映画が立体音響と結びついた。それを鑑みると、少なくともこの時代においては、立体音響は映画規格の権威を象徴するものであった。すなわち、立体音響採用の可否は、映画の「ランク」に大きく影響していた一面があったのである。

そういったことを踏まえると、東宝が貪欲に磁気立体音響を導入した背景には、70mm作品の製作は断念したものの、東宝スコープ作品でも70mm作品なみの気合の入れようで作ったことをアピールする指標として、つまり「超特作」の指標として多元磁気立体音響を採用したと考えることができるだろう[59]。実際、東宝作品でこの4チャンネル磁気立体音響システムが採用されたのは、当時東宝の「ドル箱」であった特撮ものか、同社の看板監督である黒澤明監督作品に集中している。

そしてこのことは、日本映画への立体音響の導入がなぜ1961年に突然なされたのかということに対しても、答えを示してくれるだろう。なぜならば、同年11月1日には、大映が日本映画初の70mm映画『釈迦』(三隅研次監督)が公開されているのである[60]。同作が70mmで製作されることは、同作公開の前年である1960年の9月24日に決定しており[61]、実際に撮影が開始されたのは、釈迦の誕生日であるとされる、1961年4月9日である。松竹による『人件の條件 完結篇』の公開が1961年1月(28日)、そして東宝が『香港の夜』と『モスラ』をそれぞれ公開したのが同年7月(8日/30日)であり、これらの日付は、『釈迦』の70mm版製作決定日と『釈迦』の封切り日の間にきっちり収まる。つまり、松竹と東宝は大映が『釈迦』を70mmで製作を決定したことに刺戟され、立体音響の自社作品への導入に踏み切った可能性が高いのである。

いずれにしても、擬似ステレオ方式であるパースペクタ・ステレオを前段階として導入したということも含めて、東宝が自社作品の立体音響化に関して貪欲な企業であったということは間違いのないことであり、また裏を返せば、一部の例外を除いて国内他社は音環境の革新に関心を持たなかったか、あるいはそれを実現するための技術的な余裕がなかったと指摘できるだろう。映画はまず何よりも作品興行によって利潤を得る「映画産業」によって生み出されてきたものであり、製作側・配給側に双方にとって、いかに最小限のコストから最大限の利益を引き出すかということは重要な問題であり続けてきた。もちろん、映画によって世界をより忠実に表象せんと追求する風潮の中で、音響面の技術革新として立体音響が導入されていく流れも否定できないだろうが、映画文化があくまで産業をベースにして成り立ったものである以上、映画表現にとって理想的な新技術がすぐさま導入されて普及するとは必ずしも限らない。その点で、映画技術史とは安直な進歩主義的歴史観では決して語り得ないものである。映画技術史を考える時に、新技術の開発とその導入を決して混同するべきではない。新技術の開発においては、映画技術史は進歩史観を取ることができようが、その導入においては、特定の会社ひいては特定の国の(、とりわけ経済的要因に起因する)映画事情によって大きく左右される要素が多いからである。たとえいかに優れた技術であっても、それが会社にとって確実に利益が生み出せるものでなければ、導入されて技術革新を起こす状態に至るまでは難しい。映画技術史において、ある技術の完成とその導入にしばしば隔たりが見られるのは、そういった事情が大きく関係していると見ることができる。日本映画技術史における、東宝を中心とした立体音響導入に際する一連の流れは、そのことを示す恰好の一例なのである。

参考資料

<映像作品(Blu-ray / DVD)>

・『ファンタジア(Fantasia)』(ベン・シャープスティーン監督、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ1940年) Blu-ray、VWBS1225、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、2011.4

・『ザ・ミラクル・オブ・TODD-AO(The Miracle of Todd-AO)』(Magna Theatre Corporation、1956年) DVD、FXBQE-7020、20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン、2009.9

※『オクラホマ!(Oklahoma!)』(フレッド・ジンネマン、1956)DVDの特典として収録

・『ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐』(松林宗恵監督、東宝1960年) DVD、 TDV-17328D、東宝、2007.12

・『女が階段を上る時』(成瀬巳喜男監督、東宝1960年)DVD、TDV-15258D、東宝、2005.8

・『香港の夜』(千葉泰樹監督、東宝1961年) Blu-ray、放送録画(BS日本映画専門チャンネル、2014.3)

・『モスラ』(本田猪四郎監督、東宝1961年) DVD、TDV-2751D、東宝、2003.11

・『人間の條件 完結篇(第五部 死の脱出篇・第六部 曠野の彷徨篇)』(小林正樹監督、にんじんくらぶ=松竹1961年) DVD、DB-0338(第五部)/DB-0339(第六部)、松竹、2009.7

・『釈迦』(三隅研次監督、大映京都1961年) DVD、DABA-90884、角川書店、2012.10

・『天国と地獄』(黒澤明監督、黒澤プロ=東宝1963年) DVD、TDV23319D、東宝、2013.8

・『赤ひげ』(黒澤明監督、黒澤プロ=東宝1965年) DVD、TDV23307D、東宝、2013.8

<音楽作品(すべてCD)>

・「モスラ オリジナル・サウンドトラック」 TSFCD-15-1/2、東宝ミュージック、2010

・「オリジナル・サウンドトラック モスラ」 SLCS-5064、SLC、1995

・「男たちの戦記―東宝戦記映画音楽集―」 P-0001/0002、東宝ミュージック、2005

・「ファンタジア オリジナル・サウンドトラックリマスター版」 AVCW-12048~49、ウォルト・ディズニー・レコード、1999

・「隠し砦の三悪人 オリジナル・サウンドトラック」 AK-0004、東宝ミュージック、2001

・The Lion's Roar: Classic MGM Film Scores 1935-1965. R2 75701, Turner/Rhino, 2002.

<書籍>

・『日本映画技術史』日本映画テレビ技術協会、1997.5

・『映画年鑑 1962年版』時事通信社、1962.1

・『世界の映画作家3 黒沢明』キネマ旬報社、1970.3

・『東宝SF特撮映画シリーズVOL.2 モスラ/モスラ対ゴジラ』東宝株式会社事業部出版商品販促室、1985.1

・岡俊雄『レコードの世界史――SPからCDまで――(<音楽選書>46)』音楽之友社、1986.8

・森芳久、君塚雅憲、亀川徹『音響技術史~音の記録の歴史~』東京藝術大学出版会、2011.3

・山田太一ほか(編著)『人は大切なことも忘れてしまうから――松竹大船撮影所物語』マガジンハウス、1995.12

・小林淳『日本映画音楽の巨星たちⅠ 早坂文雄/佐藤勝/武満徹/古関祐而』ワイズ出版、2001.5

・佐藤勝『300/40:その画・音・人』キネマ旬報社、1994.10

・小野俊太郎『モスラの精神史(講談社現代新書1901)』講談社、2007.7

・西村雄一郎『黒澤明 音と映像』立風書房、1998.12

・加藤幹郎『映画館と観客の文化史(中公新書1854)』中央公論新社、2006.7

<論文・雑誌記事>

・「4本トラックの録音技術について “人間の條件”の場合」『映画技術』(112)、pp.61-68、日本映画技術協会、1961.8

・「4本トラックの録音技術について “モスラ”の場合」『映画技術』(113)、pp.73-78、日本映画技術協会、1961.8

・「いろいろな音を一つにまとめる―ダビングの話―(録音・その2)」『東宝映画』(20)、pp.16-17、東宝映画友の会・本部、1961.5

・「銀幕に展開する魔術(特殊撮影の話―その1―)」『東宝映画』(21)、pp.20-21、東宝映画友の会・本部、1961.6

・松井八郎「画面の感情に搖れる指揮棒(タクト)(連載講座『映画というもの』④)」『東宝映画』(24)、pp.10-11、東宝映画友の会・本部、1961.9

・「スタジオ拝見 東宝撮影所」『録音』(14)、pp.20-21、日本映画録音協会、1966.5

・長岡憲治「東宝録音センター訪問記――『35m/mフイルムで70m/m映画の音響効果を』――」『録音』(43)、pp.5-7、日本映画録音協会、1971.3

・中村敏夫「アメリカのミュージカル映画にみる録音技術の発展 第2回「ファンタジア」のファンタサウンドシステム」『録音』(43)、pp.23-26&36、日本映画録音協会、1971.3

・「新ダビング・ビル(今月のハイライト)」『宝苑』2(1)、p.4、東宝、1958.1

・「これからの撮影所―抱負と注文―」『宝苑』2(10)、p.4、東宝、1958.10。

・平沢勲夫「映画における立体音響」『放送技術』14(4)、pp.30-34、兼六館出版、1961.4

・「釈迦製作日誌」『時代映画』(78)、pp.90-91、時代映画社、1961.11

・藤原征生「日本映画における「大型映画」の導入」『美術科研究』(30)、pp.175-186、大阪教育大学美術教育講座・芸術講座、2013.3

<その他資料>

・『東宝スコープの公開について―その説明と企画―』東宝、1957.5

・『東宝スタジオ・メール』(708)、東宝撮影所宣伝課、1961 ※『モスラ』プレス・シート

・『人間の條件 完結篇』パンフレット、発行元不明、c.1961

・『天国と地獄』パンフレット、東宝事業部出版課、1963.3

・『赤ひげ』パンフレット、東宝事業部出版課、1965.4

<WEBサイト>

・日本映画データベース http://www.jmdb.ne.jp/

・東京国立近代美術館フィルムセンター 所蔵映画フィルム検索システム http://nfcd.momat.go.jp/

・資料室|東宝WEB SITE http://www.toho.co.jp/library/

・IMDb (Internet Movie Database) http://www.imdb.com/

【註】

[1]「立体音響」と「ステレオ」という用語は、しばしば混同されて用いられる。そもそも、「ステレオ」という用語は「立体音響」の原語である“stereophonic (sound)”のカタカナ語訳に端を発しているため、双方の語が本来意味するところは多くの部分で近似している。しかしながら、一般的にカタカナ書きの「ステレオ」と言えば、「2チャンネルによって録音・再生し、立体的音場を得るシステム」を指す言葉として用いられる場合が多いように思われる。これは、1950年代半ばにレコード分野で立体音響化が推進された際、「ステレオ(あるいはステレオフォニック)」という言葉を、レコード各社が――例えば米RCAは自社のステレオ・レコードを「リヴィング・ステレオ(Living Stereo)」、あるいは英デッカは「フル・フリークェンシー・ステレオフォニック・サウンド(Full Frequency Stereophonic Sound; ffssとも)」と称して――従来の「モノラル(あるいはモノフォニック)」レコードに対して、消費者の購買意欲をそそるための惹句として用いていたという事情が少なからず関係していると思われる。レコードやCDにおける立体音響は、基本的に右・左2チャンネルによって行われるため、「ステレオ」は2チャンネルによる録音・再生システムのことを指すことが多くなる状況が生じたと考えられるのである。無論、後述の通り、映画においては基本的に4チャンネル以上の音声トラックを用いて立体的音場を記録・再生していたため、映画技術史研究に関する本稿において、安易に「ステレオ」という語を用いることは、語弊を生じる可能性が十分に考えられる。そこで、本稿においては、①例えば「パースぺクタ・ステレオフォニック・サウンド」などのように、録音方式として「ステレオ」という語句を用いている場合、②説明においてチャンネル数の別を問題としない際、「モノラル(音声)」の対概念として、立体的音声を漠然と表す語として「ステレオ(音声)」を用いる場合、以上の2点を除き、立体的音場の録音・再生技術に関しては「立体音響」という語を用いて説明することとする。

[2]森芳久、君塚雅憲、亀川徹『音響技術史~音の記録の歴史~』(以下、同書は『音響技術史』と表記する)pp.16-17によると、フォノグラフ以前にも、例えばフランスのレオン・スコットが1857年に行った「フォノトグラフ」の実験など、音声を何らかの形で記録する実験自体は幾つか行われている。しかし、それらの実験は音声を何らかの形で記録することはできたものの、それを音声として再現できる可能性を伴わないものであった。すなわち、フォノグラフの発明において重要な点は、音声を再生可能な形で記録することに成功したことである。

[3]初期映画の上映環境については、加藤幹郎『映画館と観客の文化史』(中公新書1854、中央公論新社、2006.7)、あるいは細馬宏通『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか――アニメーションの表現史』(新潮社、2013)(以下、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』と表記)において詳しく論じられている。

[4]『音響技術史』p.111によると、世界初のCDとCDプレーヤー(ソニー・日立・日本コロムビア各社製)が日本で発売されたのが1982年10月である。

[5]しばしば、『ジャズ・シンガー』が「世界初のトーキー映画」として説明がなされることがあるが、同作を純粋な「トーキー第1作」とするのには少々問題がある。

まず、『ジャズ・シンガー』に採用されたトーキー方式が、ディスク式トーキーのヴァイタフォンであり、その後のトーキー映画技術の主流となる光学式トーキーとは違うということを留意しなければならない。

次に、『ジャズ・シンガー』は大半が伴奏音楽のみのパート・トーキーであり、一般的な「トーキー映画」として想定され得るオール・トーキーによる映画作品ではない。オール・トーキー作品は翌1928年公開の「ニューヨークの灯(Light of New York)」(ブライアン・フォイ監督)まで待たねばならない。なお、この作品もワーナー・ブラザーズによって製作され、ヴァイタフォン方式によるディスク式トーキーを採用していた。

そして、同作以前にも、動画と音声を同期させようという試みは映画史上で度々行われてきているという事実も看過できない。例えば、同作の公開4年前である1923年には、光学式トーキー・システム「フォノフィルム」(後のムーヴィートーンとほぼ同じ方式)を用いて、短篇が数本製作されている(これらの映像は下記リンクに示す通り、Internet Archiveで閲覧可能である)。また1926年には、全篇に亘って録音済みのBGMと部分的に映像と同期した効果音を収録した、サウンド版「ドン・ファン(Don Juan)」(アラン・クロスランド監督;ヴァイタフォン方式)が、ヴァイタフォンの短篇デモ・フィルム数本(その内容の多くは、ヴァイオリニストのミッシャ・エルマンやテノール歌手のジョヴァンニ・マルティネッリといった、当時アメリカで活躍していた音楽家の演奏を収めたものだった)とともに公開されている。 以上から鑑みて、「ジャズ・シンガー」は「映画史上初めて劇場公開された、登場人物が台詞を喋る(ディスク式による)トーキー長編劇映画」という位置付けにすべきであると考えられる。

<参考URL>

・President Coolidge, Taken on the White House Ground http://www.archive.org/details/coolidge_1924

・A Few Moments with Eddie Cantor http://www.archive.org/details/eddie_cantor_1923

[6]マイクロフォンを用いて、音声を電気的信号として記録する録音法のこと。それまでの録音法は、集音ラッパによって音を集め、その物理的な振動を直接ワックス盤に記録する「アコースティック録音(機械式録音)」であった。電気式録音の導入によって、録音可能な周波数帯域が、従来の250Hz~2,500Hzから50Hz~6,000Hz以上まで飛躍的に拡大し、それまで録音が難しかったオーケストラやピアノなどの演奏がずっと鮮明に記録できるようになった。

[8]シェラックとは、ラックカイガラムシという昆虫の分泌物をもとに作られる樹脂状物質のことである。シェラック製のSP盤は壊れやすく、落としたり何かにぶつけたりするとすぐに割れてしまった。これに対して、1948年に登場したLP盤はポリ塩化ビニルを主原料に用い、“Non Breakable”を宣伝文句として売り出されたほど、耐久性が格段に向上していた。

ヴィンセント・ミネリの『バンド・ワゴン(The Band Wagon)』(1953)には、フレッド・アステア演ずる主人公が、イライラして部屋中のレコードを悉く打ち割ろうとするも、その中の一枚がいくら踏んでも割れず、彼のいら立ちを増幅してしまう――という場面がある。もちろん、踏んでも割れないのは“Non Breakable”を誇るLP盤であり、この場面は、アメリカにおいてLP盤とSP盤が共存していたと推測される、1953年当時の世相を巧みに表した秀逸なものであると言えよう。なおこのシーンで、アステアがどれだけ踏んでも割れなかったLP盤は、その後すぐに部屋に入って来たシド・チャリシー演ずるヒロインが偶然踏みつけて、あっけなく粉々に砕けてしまうというオチが付いている。

[9]この時残された録音は、1979年にベル研究所が2枚のLPを製作したほか、その中の一部音源(ムソルグスキーの《展覧会の絵》やスクリャービンの《法悦の詩》など)がCD化され(独HISTORYレーベル、規格番号203293-303など複数の盤が存在)、現在でも比較的容易に入手可能である。

[10]岡俊雄『レコードの世界史――SPからCDまで――(<音楽選書>46)』(以下、『レコードの世界史』と表記)pp.157-161「ステレオ・テープからステレオLPへ」の項によると、ステレオLPレコードの登場は1958年であるが、米RCAや英デッカといった主要レコード会社は、ステレオLPの発売以前の1954年ごろからステレオ録音装置を(従来のモノラル録音と並行して)実働させており、それらはまずステレオ・オープンリール・テープとして発売された。

[11]すなわち、本篇中盤にある劇中映画『斗う騎士(The Dueling Cavalier)』のスニーク・プレヴュー(先行試写)で起こる、ヒロインとヴィランの声の転倒である。

[12]ディスク式トーキーから光学式トーキーへの技術的変遷については、前掲した『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』の第六章(pp.139-168)に大変丁寧にまとめられており、読者諸氏にも一読を強くお勧めする。

[13]なお、The Lion's Roar: Classic MGM Film Scores 1935-1965のライナーノートp.46によると、これらの音声素材の中には、ワイド・スクリーンの導入と共に、1950年代に映画に磁気方式の立体音響が本格導入された際、オリジナルの光学式マルチチャンネル録音から4チャンネルの磁気テープにトランスファーされたものが存在し、『オズの魔法使』などがそれに該当するという。

[14]なお、「ファンタサウンド」のトラック数は文献によりばらつきがある。本稿では、『録音』誌に掲載されたファンタサウンドの詳細な紹介記事「アメリカのミュージカル映画にみる録音技術の発展 第2回「ファンタジア」のファンタサウンドシステム」(ファンタサウンドについて、情報量が恐らく最も多いと筆者が判断した記事)に基づいて、ファンタサウンドのトラック数を9つとした。

[16]また、1955(昭和30)年の日本初公開時には、当時の配給元RKOが開発し、自社作品に採用していたワイド方式「スーパースコープ」版に新装するとともに、オリジナルのマルチチャンネル音声は4チャンネル磁気立体音響にリミックスされて上映されている。なお、全篇がスーパースコープ方式(縦横比2.0:1)で上映されたわけではなく、場面によって画面アスペクト比を変えて上映された。

[19]ただし、磁気テープは経年劣化が大きく保存に適さないという欠点があり、磁気方式は光学方式に比べて耐久性の面で劣っている。

[21]先に述べたように、本来立体音響は最低2つのチャンネルがあれば実現可能であるが、『音響技術史』p.190によると、ステレオ実験録音がなされ始めた1930年代には、左右2チャンネルの録音において、中央部分の音像がはっきりしなくなる「中抜け」現象が既に発見されており、鮮明な音像を得るためには左・中・右の3チャンネル録音が好ましいと考えられていた。そのため、シネマスコープにおいても3チャンネルをベースにステレオ・システムが構築されたと考えられる。

[22]「35mm磁気フィルムを丸ごと1本用いた録音」は、レコード録音においてしばしば高音質の証のように用いられた。ステレオ録音の導入期には、米マーキュリーや英エヴェレストといったレーベルは、自社のステレオ方式のロゴ・デザインに35mmフィルムを思わせるパーフォレーション付きフィルムをあしらっていた。

[23]パースペクタ・ステレオの正確な開発時期(あるいは導入時期)は定かではないが、MGMが1950年に製作したいくつかのアニメ短篇のタイトル・クレディットに“Perspecta Stereo”のマークが見て取れることから、1950年には実用化されていたようである。

[24]同作はスタンダード版も同時に製作されている。

[25]なお、同方式の表記には「ビスタビジョン」「ヴィスタビジョン」等、文献によって表記ゆれがしばしば見受けられるが、本稿では「ヴィスタヴィジョン」に統一した。

[26]東宝スコープは1955年以降、数度にわたりテスト・フィルムが製作されている。また、東宝スコープ作品として公開されたのは『大当り三色娘』が最初であるが、同作と並行して『東北の神武たち』(市川崑監督・1957年8月27日公開)が製作されていたほか、前年9月より『イラク・イラン探検の記録 メソポタミア』(日本映画新社製作、東宝配給作品・1957年10月15日公開)が中東ロケで製作されていた。

[27]なお、松竹は1955年に『レビュー誕生』でワイド・スクリーン作品を試作している。松竹のワイド・スクリーン政策に関しては、註36に詳述。

[28]ただし、この時各社に導入されたシネマスコープの諸方式は、アナモルフィック・レンズの製造元が少しずつ違っていた。簡単にまとめると、東映・新東宝・日活がフランス製、松竹(のちには大映も)がアメリカ製、そして東宝が自社開発によるアナモルフィック・レンズをそれぞれ採用していた。詳細については、藤原征生「日本映画における「大型映画」の導入」(『美術科研究』(30)、pp.175-186、大阪教育大学美術教育講座・芸術講座、2013.3)をご確認いただきたい。

[29]この資料には、「東宝スコープの録音方式はどうか」と銘打って、東宝スコープの録音方式について詳述されている。以下にそれを引用する。

1、東宝スコープはパースペクター指揮立体音響が採用されて居ります。

当社は昭和二十九年以来、立体録音の研究を続けて居りましたが、この多年の研究の結論からMGMのパースペクタ―方式が我が国の映画界に於ては最も適切であることが確認され、之を採用致すことに決定致しました。

2、随ってトーホースコープ上映劇場は、パースペクターサウンドシステム(インテグレーター、プリアンプ一組、メンアンプ[引用註・メーンアンプ]三組及びステージスピーカー三組が必要となります)この施設のない劇場に於ては、同一プリントでシングルにても映写可能であります。

3、尚本格的立体音響である四チャネルトラックの録音ができる態勢も完了しましたので、必要があれば何時でも磁気四本サウンドトラックを製作できます。

すなわち、東宝スコープの導入にあたって、磁気四チャンネル方式の録音態勢が整ったが、日本映画界の現状に鑑みて、従来の設備で上映可能なパースペクタ・ステレオを採用するという旨である。

[30]「松竹グランド・スコープ・イーストマン・カラー「東京踊り」に試用された3本トラック・磁気録音方式についての検討会」『映画技術』(73)、pp.41-44、日本映画技術協会、1957.10。

[31]同作の音楽を担当した作曲家の團伊玖磨が、「日本映画音楽史を形作る人々 團伊玖磨その3」(『キネマ旬報』(657) [1975.5]、pp.130-135)において、「<メソポタミア>は、ともかく日本では最初の磁気による立体録音でしたが、4本トラックを使ったわけね。だから物凄かったね。これからは、こうでなきゃ駄目だと思いましたね。」(pp.131-132)と、同作で磁気立体音響を手掛けた旨を証言している。しかしこの作品が、團の述べる通り、日本初の磁気立体音響採用作品なのかどうかは、本稿執筆時点では不明である。公開日で言えば、松竹の『東京踊り』の方が2カ月ほど早いわけだが、現時点で『東京踊り』・『メソポタミア』共に、作品の現存状況が確認できていないため、実物を観て事実確認ができないためである。

[32]岸惠子(当時松竹専属)と有馬稲子・久我美子(共に当時東宝専属)三人の女優が中心となって1954年に立ち上げたプロダクションだが、製作作品は主に松竹によって配給され、同プロダクションは実質的には松竹の出先機関のような趣があった。

[33]松竹盤DVD(DB-0339)所収の予告篇映像、2分25秒ごろ~2分34秒ごろ。

[34]アメリカ、とりわけ20世紀フォックスのシネマスコープ作品においては、1953年の導入から1957年頃まで、音楽のみならず、台詞ならびに効果音も3チャンネルで収録することが一般的であったが、1957年以降は音楽は3チャンネルで収録し、台詞や効果音は中央にモノラル音声で定位する手法が一般的となっていく。恐らく、技術的な煩雑さを避けるためだけでなく、従来の光学式モノラル音声の上映設備にも対応できるよう、興行側から「マグオプティカル(磁気・光学両方式の音声トラックを備えた上映用プリント)」版プリント製作の要請が高まり、4チャンネル音声をモノラルにミックス・ダウンさせる機会が増え、その処理を容易に(かつより自然な仕上がりに)するため、そのような手法が採られるに至ったと推測される。

[35]『人は大切なことも忘れてしまうから――松竹大船撮影所物語』pp.155-156(抜粋)。

[36]ここで述べている方式は、邦画へのワイドスクリーン一斉導入時に松竹が導入し、本稿でも既に言及した「松竹グランドスコープ」とは異なるものであることに注意が必要である。

「映画新技術いっちょかみ企業」たる松竹は、ワイドスクリーン規格の自社開発を何度か試みたものの、継続的発展に至ることがなく、すべて開発頓挫の憂き目を見ている。

日本映画史上初のワイド・スクリーン作品は、松竹が1955(昭和30)年に試作した短篇『レビュー誕生』であり、当時松竹が開発中だった「グランドスコープ」方式で撮影された。これは自社開発のアナモルフィック・レンズ(日本音響製)をミッチェルNC型カメラに搭載したもので、3チャンネルのパースペクタ・ステレオ音響を伴うものであった(「松竹のシネマスコープ式グランドスコープ映画「レビュー誕生」公開」『映画技術』(52)、p.31、日本映画技術協会、1955.9)。しかし、公開にはこぎつけた(前掲『映画技術』の記事によると、東京・築地の東京劇場で1955年8月末から9月初旬までの間ロードショウ作品と併映された)ものの、解像度や被写界深度の問題など克服すべき課題が多く、1957年の邦画へのワイド本格導入の際には、結局自社開発を断念して米スカノオプティック社の「スカノスコープ」を採用し、「松竹グランドスコープ」と称して、『抱かれた花嫁』(番匠義彰監督)で初採用した。さらに補足しておくと、松竹は自社開発のグランドスコープを断念したあと、(米RKOが開発したワイド・スクリーン規格)スーパースコープとほぼ同規格であると推定される「ワールド・スーパー・グランドスコープ」の開発を試みた(『映画年鑑』1957年版、pp. 359-360)が、これまた頓挫の憂き目に遭っている。

[37]映画史的には、P・C・L(写真化学研究所)、J・Oトーキーなど複数の会社が合併し、「東宝映画株式会社」が成立した1937(昭和12)年を東宝の起点とする場合が多いが、本稿では、東宝映画株式会社の本拠地となる(そして現在も東宝のスタジオが存在する)東京の砧に拠点を置いて活動していた(すなわち、現在の東宝の実質上の中心母体であると言える)P・C・Lの会社設立年である1932を、その成立年として採用した。そもそも「東宝」という呼称は、「東京宝塚」の略称に端を発しており、東宝自体、東京宝塚劇場が創設された1932年を公式な創立年とみなしている節がある。その根拠として、例えば1962年には、「創立三十周年記念作品」と銘打って、『キングコング対ゴジラ』(本田猪四郎監督・1962年8月11日公開)や『放浪記』(成瀬巳喜男監督・同年9月29日公開)、あるいは『忠臣蔵(花の巻・雪の巻)』(稲垣浩監督・同年11月3日公開)などが製作されているのである。

[38]「国産大型映画の展望〔特集〕」(『キネマ旬報』(172) [1957.4]、p.96)には、「東宝スコープの第一号のレンズが完成したとき、丁度フォックスのニュース・カメラマンが撮影所にシネスコ用アナモルフィック・レンズを持ってきたので、これと東宝スコープ・レンズを比べて見たら、東宝製の方が解像力がよく、左右のボケも見苦しくなかった」というエピソードが紹介されている。

[39]「東宝スコープレンズの量産(東南アジア地域に輸出)」『映画技術』(71)、p.10、日本映画技術協会、1957.8。

[40]なお、当該DVDには、劇場初公開当時採用された光学式モノラル音声も同時収録されている。さらに、特典として、團伊玖磨作曲の音楽部分のみを抜き出し、本篇と同期する形で収録した「ミュージック・トラック」(3ch音声で収録)も収録されており、この上なく充実したパッケージとなっている。

[42]なお、本作は2014年7月現在VHS・LD・DVD・Blu-ray共にソフト化されていないが、2014年3月に衛星放送チャンネル「日本映画専門チャンネル」でハイヴィジョン放送はなされている。なお、この時の放送はステレオ音声ではなく、モノラル音声によるものであった。

[43]これまでに見てきたとおり、『香港の夜』以前にも立体音響を試験的に導入した日本映画は数本存在するので、松井が「日本では初めての立体録音の試みの作品」と述べているのは、厳密には正しくない。

[44]『日本映画音楽の巨星たちⅠ 早坂文雄/佐藤勝/武満徹/古関祐而』、p.237。なお、同頁に「それまでの東宝映画は、パースペクティブ・ステレオフォニック・サウンドという擬似立体音響で製作されていた」とあるが、当然のことながら、これは「パースペクタ・ステレオフォニック・サウンド」の誤りである。

[45]『東宝SF特撮映画シリーズVol.2 モスラ/モスラ対ゴジラ』、p.150。

[46]このカタカナ名称は、恐らく東宝が従来採用してきた「パースペクタ・ステレオフォニック・サウンド」のネーミングを強く意識したものであると考えられる。

[47]筆者が調査した、1960年から1970年までの東宝「多元磁気立体音響」作品リストは以下の通り(公開日は『日本映画データベース』による)。特記がない限りは、すべて東宝スコープ(画面アスペクト比2.35:1)によるワイド・スクリーン作品。

[48]本作の東宝盤DVD(TDV-2751D)には、光学モノラル版音声・磁気4チャンネル版音声の双方が収録されており、違いが簡単に聴き比べられるようになっている。読者諸氏においては、古関の音楽が、立体音響を前提に書かれた、テクスチュアの厚い色彩豊かなスコアであることを是非とも実感して頂きたい。

[50]『映画年鑑 1962年版』、pp.203-204。

[51]「これからの撮影所―抱負と注文―」『宝苑』2(10)、p.4、東宝、1958.10。

[52]『隠し砦の三悪人』サウンドトラック盤ライナーノート、p.3。ただし、「東宝プレスシート 1958年10月 より転載」とあるため、元の文章は同作製作時の宣伝資料であると考えられる。

[53]『黒澤明 音と映像』では、権藤家の運転手の息子の役名は「新一」となっているが、『天国と地獄』の劇場用パンフレットでは「進一」となっていたため、本稿ではそちらを優先して「進一」表記に統一する。

[57]『世界の映画作家3 黒澤明』、p.167。

[59]東宝は純粋な70mm作品こそ製作しなかったものの、1970年8月11日公開の『激動の昭和史 軍閥』(堀川弘通監督)を、70mmにブロー・アップし、6チャンネル磁気立体音響とともに公開している(オリジナルはパナヴィジョンであるため35mm作品である)。

[60]同作はスーパーテクニラマ方式・6チャンネル磁気立体音響を用いて製作された。スーパーテクニラマは、ヴィスタヴィジョンと同規格である8p/コマの35mm水平駆動ネガ(ダブルフレーム・ネガ)と、アナモルフィック・レンズを組み合わせて撮影した画像を(画面比率はシネマスコープとほぼ同じになる)、70mmフィルムに焼き付けて上映用プリントを作成する方式である。トッドAOやスーパー・パナヴィジョンといった70mm方式とは違って、35mmのネガを用いる(通常所謂「70mm 映画」は65mmネガを使用して撮影される)ため、比較的低コストで70mm作品を製作することができたとされる。本文既述のとおり、大映は1957年にヴィスタヴィジョンを導入したため、その時の資材を活かして、日本映画でほぼ唯一の70mm作品を手掛けることができたのである。

なお、日本映画における70mm作品は、『釈迦』の他に、同じく大映による『秦・始皇帝』(田中重雄監督・1962年11月1日公開)、大蔵映画による『太平洋戦争と姫ゆり部隊』(小森白監督・1962年4月7日公開)が存在する(いずれもスーパーテクニラマ方式)。